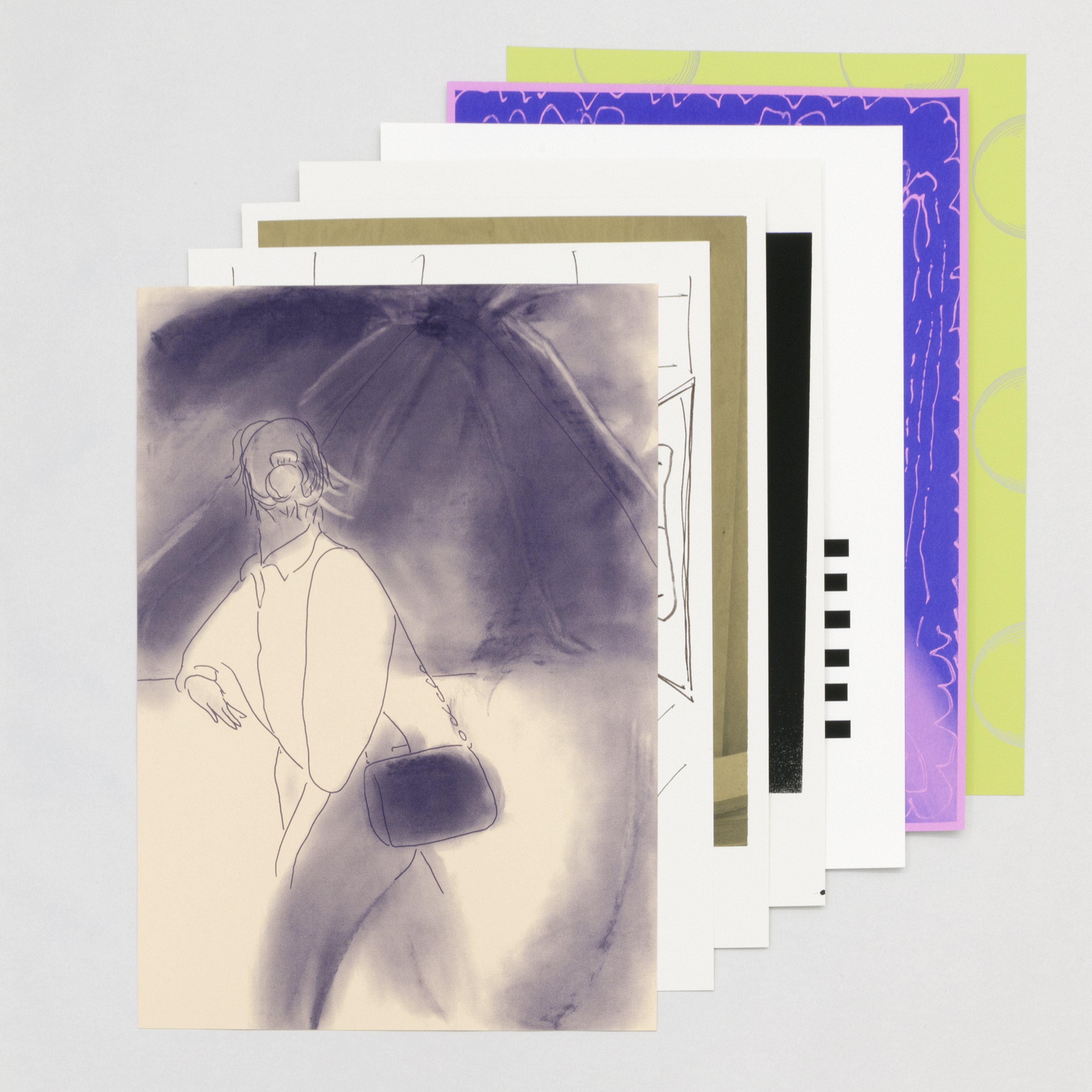

Photos : © La Salle de bains

Photos : © La Salle de bains

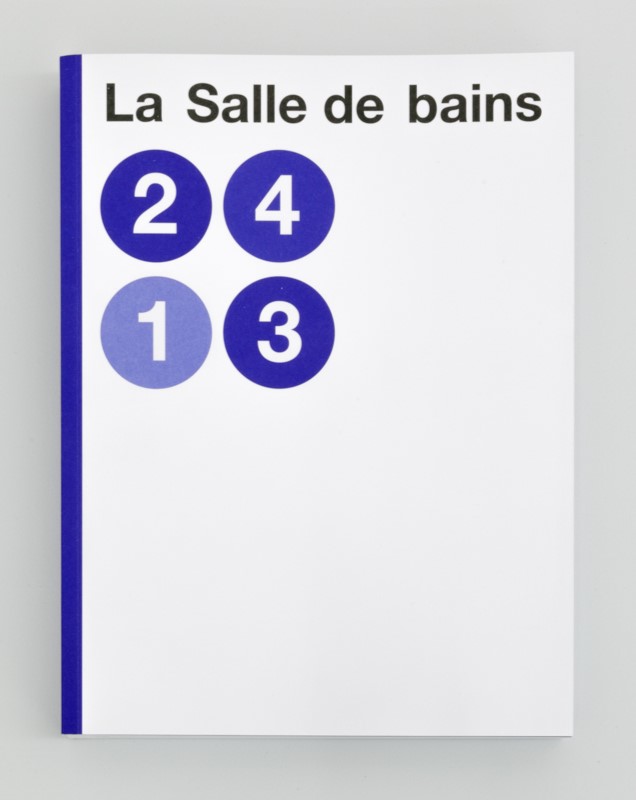

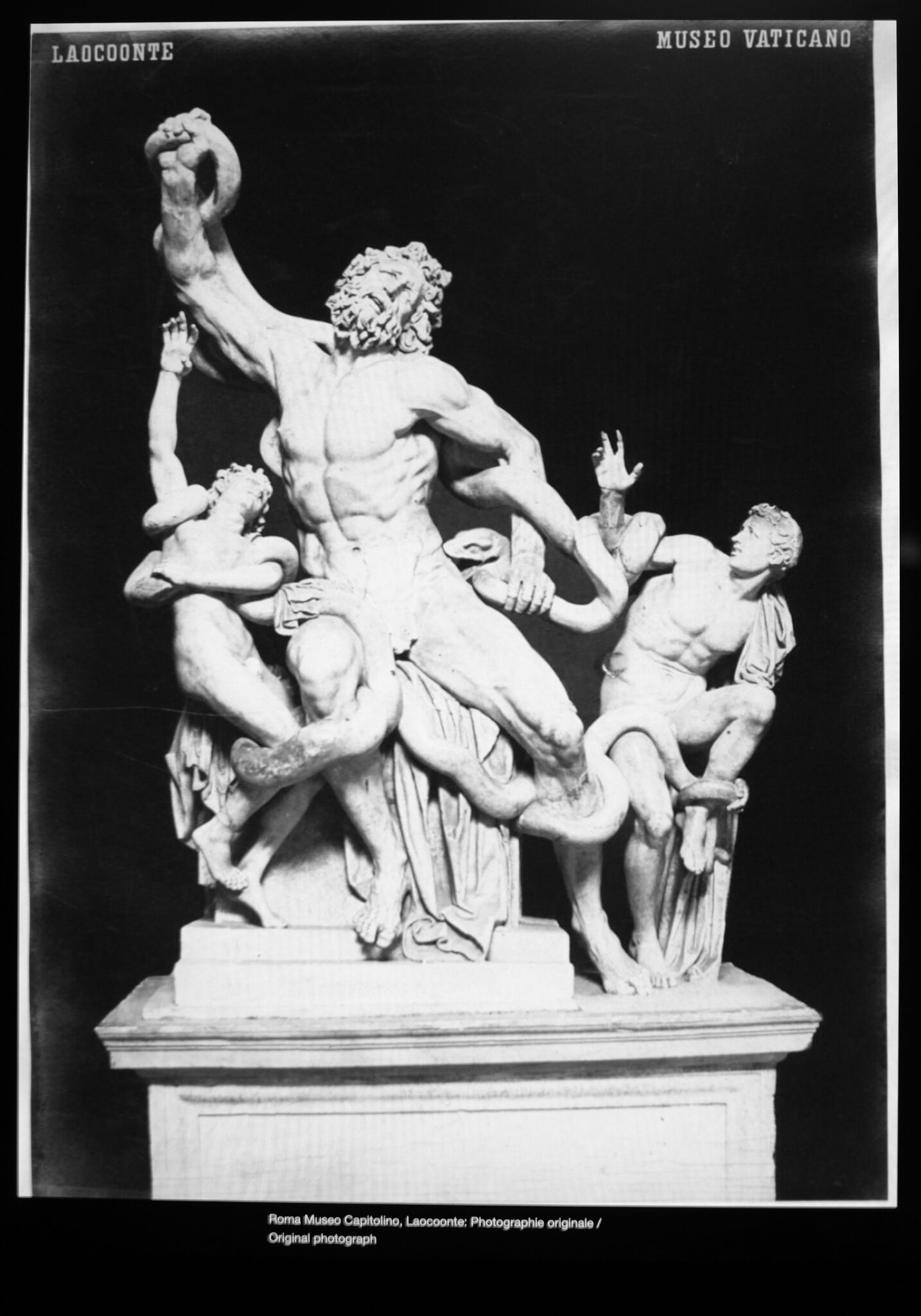

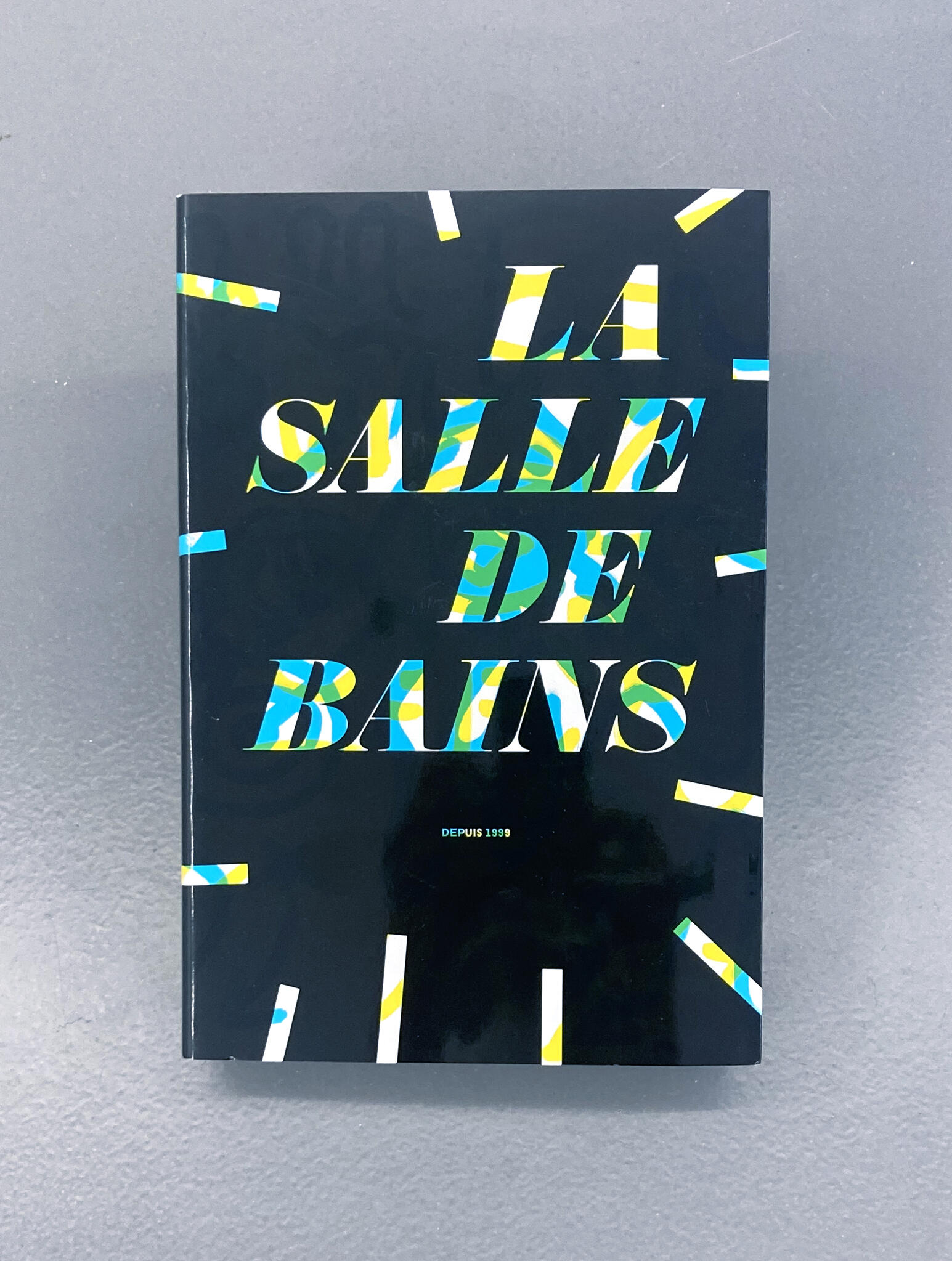

Dispositif Promotionnel n°1

Du 26 mai au 28 juillet 2001From 26 May to 28 July 2001

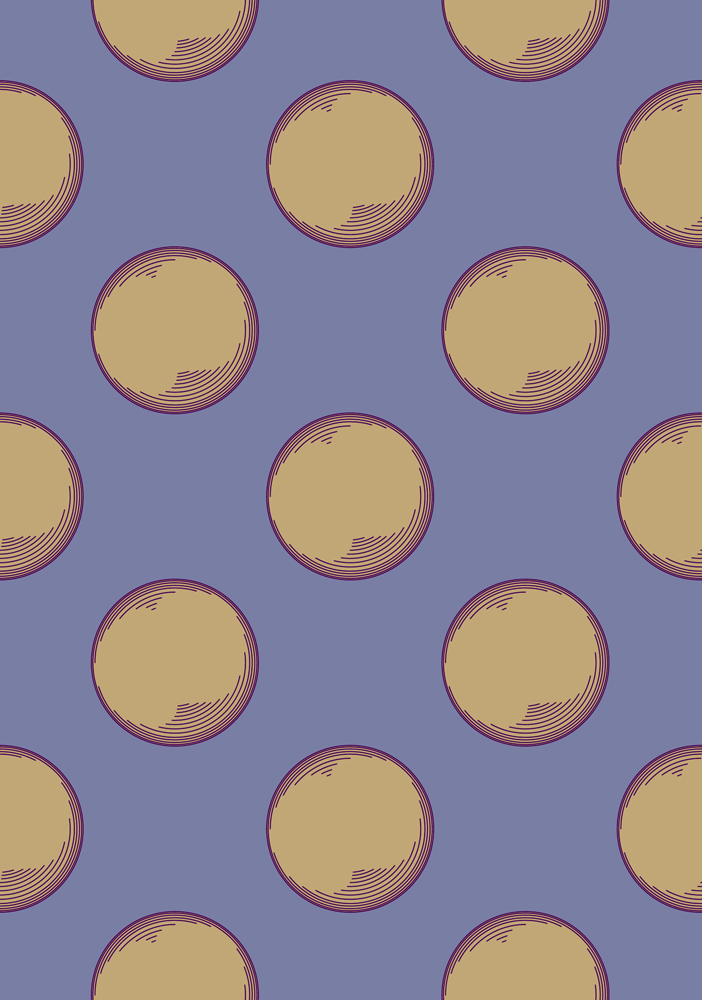

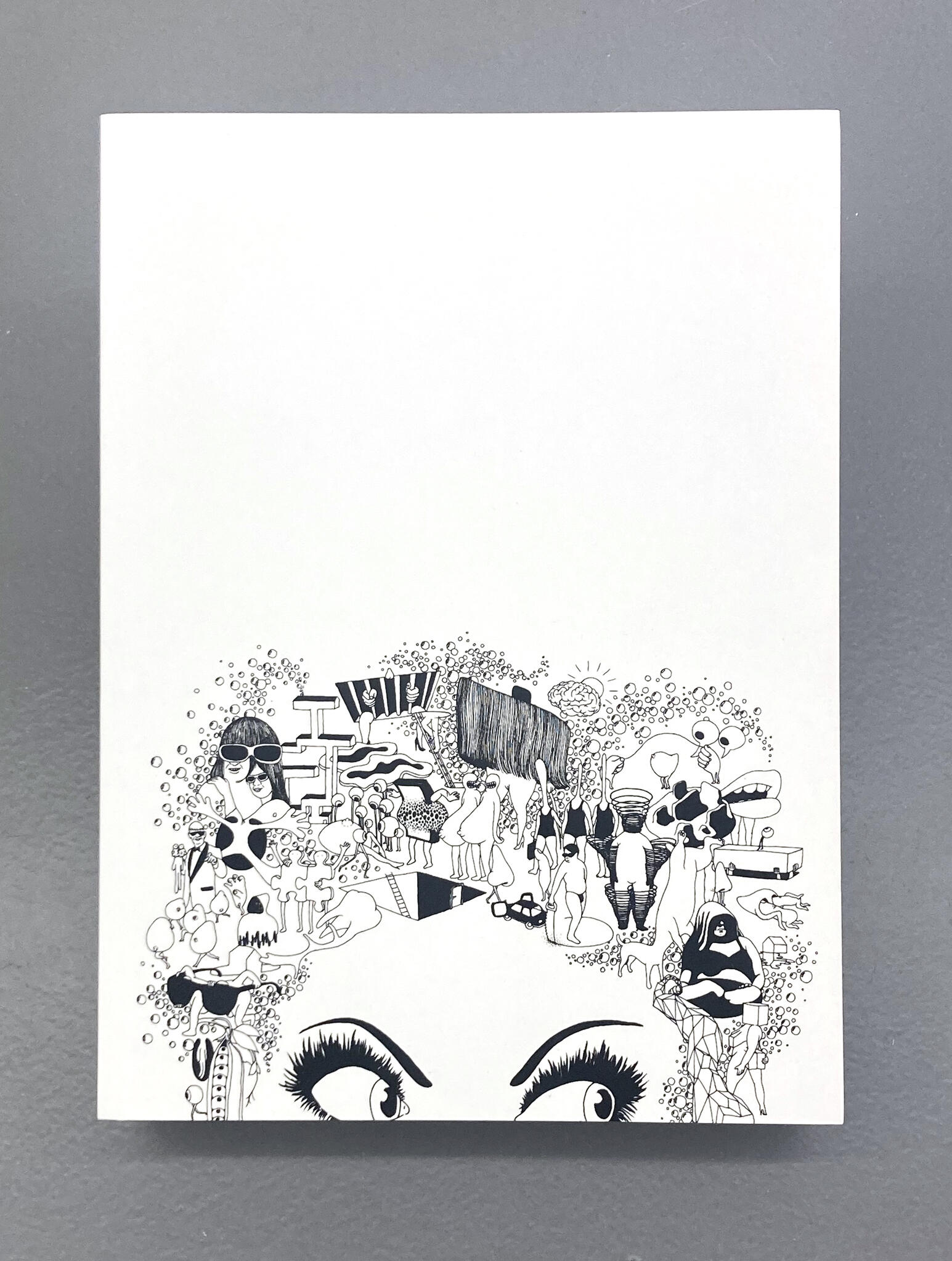

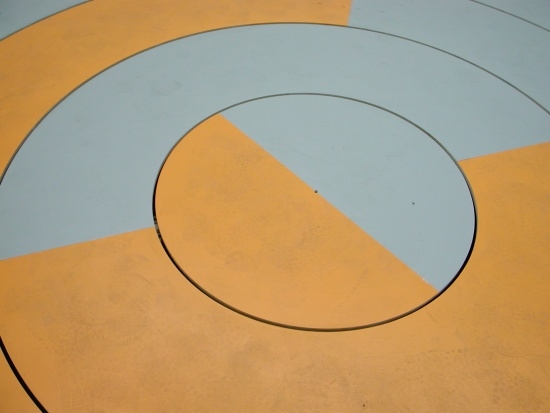

Une série de plateaux circulaires concentriques oranges et gris tournent sur eux-mêmes dans des sens opposés, et un dispositif de vidéosurveillance retransmet instantanément ce qui se passe (ou le cas échéant ne se passe pas) sur les plate-formes mobiles, sur lesquelles le visiteur est autorisé à marcher, si l’envie lui prend de devenir l’objet de la promotion. Une liberté qui évoque moins celle laissée par Carl Andre au regardeur de piétiner la sculpture, de faire l’expérience de son horizontalité, que l’invention par Manzoni des “socles magiques”, capables de transfigurer momentanément le spectateur en sculpture.

Mais ici le spectateur montera sur les plateaux à son péril symbolique, le destin des articles “en promotion” étant plutôt d’être mis au rabais que de bénéficier d’un surplus de valeur.

Le dispositif ne montre rien, a priori, sinon sa propre capacité à exposer. Ou plus exactement, comme le suggère le titre, à promouvoir, ce qui est sensiblement différent – une monstration orientée vers la recherche du succès. L’objet de la promotion reste en fait indéterminé : auto-promotion de l’artiste, du spectateur, du dispositif lui-même… Tournant littéralement à vide, la promotion apparaît comme une fin en soi.

L’installation occupe tout l’espace, le double matériellement, mais redouble également sa fonction ; en procédant à la dissection analytique de l’espace d’exposition (non seulement comme espace physique, mais encore discursif – en l’occurence, dans sa fonction promotionnelle de showroom), le Dispositif Promotionnel #1 amène le spectateur à la prise de conscience de soi en tant que spectateur, d’une manière comparable à certaines procédures initiées par l’art conceptuel, mais le fait sur un mode prenant en compte l’intégration progressive de l’art à la sphère de l’industrie culturelle et de son assimilation croissante au régime des loisirs. C’est aussi en tant que cible marketing que s’effectue cette prise de conscience du spectateur.

L’un des objectifs de l’art dit “conceptuel” et apparenté consistait en la mise en évidence critique des conditions culturelles et matérielles de la production et de la réception de l’art ; et c’est bien à l’examen de ces conditions renouvelées qu’invite la pièce de Lilian Bourgeat. Comme la plupart de ses réalisations, l’installation rend sensible et intègre dans sa conception-même le parallèle structurel pouvant être établi entre le dispositif d’exposition – les conditions d’apparition de l’œuvre contemporain(e) – et, simultanément, le showroom commercial et la machinerie de fête foraine… Évoquant par son fonctionnement un manège, la pièce amène également le spectateur à la prise de conscience de soi en tant que cœur de la cible marketing.

Dispositif Promotionnel #1 prend en fait acte d’un glissement notable dans la fonction et la réception de l’espace d’exposition aujourd’hui. Des artistes comme Robert Smithson ou des critiques comme Lucy Lippard ont, par le passé, légitimement pointé les analogies existant entre, d’une part, les lieux d’exposition classiques (musée, galerie) et d’autre part le système de milieux d’enfermement propres aux sociétés “disciplinaires” (école, asile, armée, usine…), ainsi que le régime panoptique de visibilité qu’ils supposaient : un modèle de surveillance centré, rapporté à un point de vue unique (Puissance publique ou privée) auquel ne dérogeaient pas le musée ou la galerie entendues comme lieux de l’“enfermement culturel” (Smithson). L’installation de Lilian Bourgeat signale, elle, le passage de ce paradigme panoptique à un modèle de contrôle visuel décentré ; un changement de régime de visibilité symptômatique du passage de sociétés disciplinaires dans l’ère des sociétés de contrôle, fonctionnant non plus par enfermement, mais par contrôle continu et communication instantanée, comme l’a résumé Gilles Deleuze. En jouant de l’ambiguïté des fonctions de promotion (supposant un circuit ouvert, en vue de la diffusion vers l’extérieur) et de (télé)surveillance (fonctionnant en circuit fermé), l’environnement marque ce glissement entre deux modèles, de Bentham à Snake Eyes.

En quittant le pandemonium de la salle d’expo pour gagner le paradis du showroom (et en passant par la salle de bains, comme dirait l’artiste), la pièce constitue moins une “tentative d’évasion” (Lippard) qu’une adresse à la servitude volontaire qui semble désormais de règle pour les artistes dans leur désir d’auto-promotion. Si l’espace d’exposition avait pour fonction première de légitimer ou de sanctionner, il n’est aujourd’hui qu’un rouage (tremplin ou rampe de lancement) au sein d’une chaîne promotionnelle, ni plus ni moins important que la presse ou la télévision… Une adresse en filigrane, comme il est de mise pour une génération qui ne se retrouve plus dans les postures héroïques.

Vincent Pécoil

Mais ici le spectateur montera sur les plateaux à son péril symbolique, le destin des articles “en promotion” étant plutôt d’être mis au rabais que de bénéficier d’un surplus de valeur.

Le dispositif ne montre rien, a priori, sinon sa propre capacité à exposer. Ou plus exactement, comme le suggère le titre, à promouvoir, ce qui est sensiblement différent – une monstration orientée vers la recherche du succès. L’objet de la promotion reste en fait indéterminé : auto-promotion de l’artiste, du spectateur, du dispositif lui-même… Tournant littéralement à vide, la promotion apparaît comme une fin en soi.

L’installation occupe tout l’espace, le double matériellement, mais redouble également sa fonction ; en procédant à la dissection analytique de l’espace d’exposition (non seulement comme espace physique, mais encore discursif – en l’occurence, dans sa fonction promotionnelle de showroom), le Dispositif Promotionnel #1 amène le spectateur à la prise de conscience de soi en tant que spectateur, d’une manière comparable à certaines procédures initiées par l’art conceptuel, mais le fait sur un mode prenant en compte l’intégration progressive de l’art à la sphère de l’industrie culturelle et de son assimilation croissante au régime des loisirs. C’est aussi en tant que cible marketing que s’effectue cette prise de conscience du spectateur.

L’un des objectifs de l’art dit “conceptuel” et apparenté consistait en la mise en évidence critique des conditions culturelles et matérielles de la production et de la réception de l’art ; et c’est bien à l’examen de ces conditions renouvelées qu’invite la pièce de Lilian Bourgeat. Comme la plupart de ses réalisations, l’installation rend sensible et intègre dans sa conception-même le parallèle structurel pouvant être établi entre le dispositif d’exposition – les conditions d’apparition de l’œuvre contemporain(e) – et, simultanément, le showroom commercial et la machinerie de fête foraine… Évoquant par son fonctionnement un manège, la pièce amène également le spectateur à la prise de conscience de soi en tant que cœur de la cible marketing.

Dispositif Promotionnel #1 prend en fait acte d’un glissement notable dans la fonction et la réception de l’espace d’exposition aujourd’hui. Des artistes comme Robert Smithson ou des critiques comme Lucy Lippard ont, par le passé, légitimement pointé les analogies existant entre, d’une part, les lieux d’exposition classiques (musée, galerie) et d’autre part le système de milieux d’enfermement propres aux sociétés “disciplinaires” (école, asile, armée, usine…), ainsi que le régime panoptique de visibilité qu’ils supposaient : un modèle de surveillance centré, rapporté à un point de vue unique (Puissance publique ou privée) auquel ne dérogeaient pas le musée ou la galerie entendues comme lieux de l’“enfermement culturel” (Smithson). L’installation de Lilian Bourgeat signale, elle, le passage de ce paradigme panoptique à un modèle de contrôle visuel décentré ; un changement de régime de visibilité symptômatique du passage de sociétés disciplinaires dans l’ère des sociétés de contrôle, fonctionnant non plus par enfermement, mais par contrôle continu et communication instantanée, comme l’a résumé Gilles Deleuze. En jouant de l’ambiguïté des fonctions de promotion (supposant un circuit ouvert, en vue de la diffusion vers l’extérieur) et de (télé)surveillance (fonctionnant en circuit fermé), l’environnement marque ce glissement entre deux modèles, de Bentham à Snake Eyes.

En quittant le pandemonium de la salle d’expo pour gagner le paradis du showroom (et en passant par la salle de bains, comme dirait l’artiste), la pièce constitue moins une “tentative d’évasion” (Lippard) qu’une adresse à la servitude volontaire qui semble désormais de règle pour les artistes dans leur désir d’auto-promotion. Si l’espace d’exposition avait pour fonction première de légitimer ou de sanctionner, il n’est aujourd’hui qu’un rouage (tremplin ou rampe de lancement) au sein d’une chaîne promotionnelle, ni plus ni moins important que la presse ou la télévision… Une adresse en filigrane, comme il est de mise pour une génération qui ne se retrouve plus dans les postures héroïques.

Vincent Pécoil

Une série de plateaux circulaires concentriques oranges et gris tournent sur eux-mêmes dans des sens opposés, et un dispositif de vidéosurveillance retransmet instantanément ce qui se passe (ou le cas échéant ne se passe pas) sur les plate-formes mobiles, sur lesquelles le visiteur est autorisé à marcher, si l’envie lui prend de devenir l’objet de la promotion. Une liberté qui évoque moins celle laissée par Carl Andre au regardeur de piétiner la sculpture, de faire l’expérience de son horizontalité, que l’invention par Manzoni des “socles magiques”, capables de transfigurer momentanément le spectateur en sculpture.

Mais ici le spectateur montera sur les plateaux à son péril symbolique, le destin des articles “en promotion” étant plutôt d’être mis au rabais que de bénéficier d’un surplus de valeur.

Le dispositif ne montre rien, a priori, sinon sa propre capacité à exposer. Ou plus exactement, comme le suggère le titre, à promouvoir, ce qui est sensiblement différent – une monstration orientée vers la recherche du succès. L’objet de la promotion reste en fait indéterminé : auto-promotion de l’artiste, du spectateur, du dispositif lui-même… Tournant littéralement à vide, la promotion apparaît comme une fin en soi.

L’installation occupe tout l’espace, le double matériellement, mais redouble également sa fonction ; en procédant à la dissection analytique de l’espace d’exposition (non seulement comme espace physique, mais encore discursif – en l’occurence, dans sa fonction promotionnelle de showroom), le Dispositif Promotionnel #1 amène le spectateur à la prise de conscience de soi en tant que spectateur, d’une manière comparable à certaines procédures initiées par l’art conceptuel, mais le fait sur un mode prenant en compte l’intégration progressive de l’art à la sphère de l’industrie culturelle et de son assimilation croissante au régime des loisirs. C’est aussi en tant que cible marketing que s’effectue cette prise de conscience du spectateur.

L’un des objectifs de l’art dit “conceptuel” et apparenté consistait en la mise en évidence critique des conditions culturelles et matérielles de la production et de la réception de l’art ; et c’est bien à l’examen de ces conditions renouvelées qu’invite la pièce de Lilian Bourgeat. Comme la plupart de ses réalisations, l’installation rend sensible et intègre dans sa conception-même le parallèle structurel pouvant être établi entre le dispositif d’exposition – les conditions d’apparition de l’œuvre contemporain(e) – et, simultanément, le showroom commercial et la machinerie de fête foraine… Évoquant par son fonctionnement un manège, la pièce amène également le spectateur à la prise de conscience de soi en tant que cœur de la cible marketing.

Dispositif Promotionnel #1 prend en fait acte d’un glissement notable dans la fonction et la réception de l’espace d’exposition aujourd’hui. Des artistes comme Robert Smithson ou des critiques comme Lucy Lippard ont, par le passé, légitimement pointé les analogies existant entre, d’une part, les lieux d’exposition classiques (musée, galerie) et d’autre part le système de milieux d’enfermement propres aux sociétés “disciplinaires” (école, asile, armée, usine…), ainsi que le régime panoptique de visibilité qu’ils supposaient : un modèle de surveillance centré, rapporté à un point de vue unique (Puissance publique ou privée) auquel ne dérogeaient pas le musée ou la galerie entendues comme lieux de l’“enfermement culturel” (Smithson). L’installation de Lilian Bourgeat signale, elle, le passage de ce paradigme panoptique à un modèle de contrôle visuel décentré ; un changement de régime de visibilité symptômatique du passage de sociétés disciplinaires dans l’ère des sociétés de contrôle, fonctionnant non plus par enfermement, mais par contrôle continu et communication instantanée, comme l’a résumé Gilles Deleuze. En jouant de l’ambiguïté des fonctions de promotion (supposant un circuit ouvert, en vue de la diffusion vers l’extérieur) et de (télé)surveillance (fonctionnant en circuit fermé), l’environnement marque ce glissement entre deux modèles, de Bentham à Snake Eyes.

En quittant le pandemonium de la salle d’expo pour gagner le paradis du showroom (et en passant par la salle de bains, comme dirait l’artiste), la pièce constitue moins une “tentative d’évasion” (Lippard) qu’une adresse à la servitude volontaire qui semble désormais de règle pour les artistes dans leur désir d’auto-promotion. Si l’espace d’exposition avait pour fonction première de légitimer ou de sanctionner, il n’est aujourd’hui qu’un rouage (tremplin ou rampe de lancement) au sein d’une chaîne promotionnelle, ni plus ni moins important que la presse ou la télévision… Une adresse en filigrane, comme il est de mise pour une génération qui ne se retrouve plus dans les postures héroïques.

Vincent Pécoil

Mais ici le spectateur montera sur les plateaux à son péril symbolique, le destin des articles “en promotion” étant plutôt d’être mis au rabais que de bénéficier d’un surplus de valeur.

Le dispositif ne montre rien, a priori, sinon sa propre capacité à exposer. Ou plus exactement, comme le suggère le titre, à promouvoir, ce qui est sensiblement différent – une monstration orientée vers la recherche du succès. L’objet de la promotion reste en fait indéterminé : auto-promotion de l’artiste, du spectateur, du dispositif lui-même… Tournant littéralement à vide, la promotion apparaît comme une fin en soi.

L’installation occupe tout l’espace, le double matériellement, mais redouble également sa fonction ; en procédant à la dissection analytique de l’espace d’exposition (non seulement comme espace physique, mais encore discursif – en l’occurence, dans sa fonction promotionnelle de showroom), le Dispositif Promotionnel #1 amène le spectateur à la prise de conscience de soi en tant que spectateur, d’une manière comparable à certaines procédures initiées par l’art conceptuel, mais le fait sur un mode prenant en compte l’intégration progressive de l’art à la sphère de l’industrie culturelle et de son assimilation croissante au régime des loisirs. C’est aussi en tant que cible marketing que s’effectue cette prise de conscience du spectateur.

L’un des objectifs de l’art dit “conceptuel” et apparenté consistait en la mise en évidence critique des conditions culturelles et matérielles de la production et de la réception de l’art ; et c’est bien à l’examen de ces conditions renouvelées qu’invite la pièce de Lilian Bourgeat. Comme la plupart de ses réalisations, l’installation rend sensible et intègre dans sa conception-même le parallèle structurel pouvant être établi entre le dispositif d’exposition – les conditions d’apparition de l’œuvre contemporain(e) – et, simultanément, le showroom commercial et la machinerie de fête foraine… Évoquant par son fonctionnement un manège, la pièce amène également le spectateur à la prise de conscience de soi en tant que cœur de la cible marketing.

Dispositif Promotionnel #1 prend en fait acte d’un glissement notable dans la fonction et la réception de l’espace d’exposition aujourd’hui. Des artistes comme Robert Smithson ou des critiques comme Lucy Lippard ont, par le passé, légitimement pointé les analogies existant entre, d’une part, les lieux d’exposition classiques (musée, galerie) et d’autre part le système de milieux d’enfermement propres aux sociétés “disciplinaires” (école, asile, armée, usine…), ainsi que le régime panoptique de visibilité qu’ils supposaient : un modèle de surveillance centré, rapporté à un point de vue unique (Puissance publique ou privée) auquel ne dérogeaient pas le musée ou la galerie entendues comme lieux de l’“enfermement culturel” (Smithson). L’installation de Lilian Bourgeat signale, elle, le passage de ce paradigme panoptique à un modèle de contrôle visuel décentré ; un changement de régime de visibilité symptômatique du passage de sociétés disciplinaires dans l’ère des sociétés de contrôle, fonctionnant non plus par enfermement, mais par contrôle continu et communication instantanée, comme l’a résumé Gilles Deleuze. En jouant de l’ambiguïté des fonctions de promotion (supposant un circuit ouvert, en vue de la diffusion vers l’extérieur) et de (télé)surveillance (fonctionnant en circuit fermé), l’environnement marque ce glissement entre deux modèles, de Bentham à Snake Eyes.

En quittant le pandemonium de la salle d’expo pour gagner le paradis du showroom (et en passant par la salle de bains, comme dirait l’artiste), la pièce constitue moins une “tentative d’évasion” (Lippard) qu’une adresse à la servitude volontaire qui semble désormais de règle pour les artistes dans leur désir d’auto-promotion. Si l’espace d’exposition avait pour fonction première de légitimer ou de sanctionner, il n’est aujourd’hui qu’un rouage (tremplin ou rampe de lancement) au sein d’une chaîne promotionnelle, ni plus ni moins important que la presse ou la télévision… Une adresse en filigrane, comme il est de mise pour une génération qui ne se retrouve plus dans les postures héroïques.

Vincent Pécoil

Dispositif Promotionnel n°1, 2001

Affiche

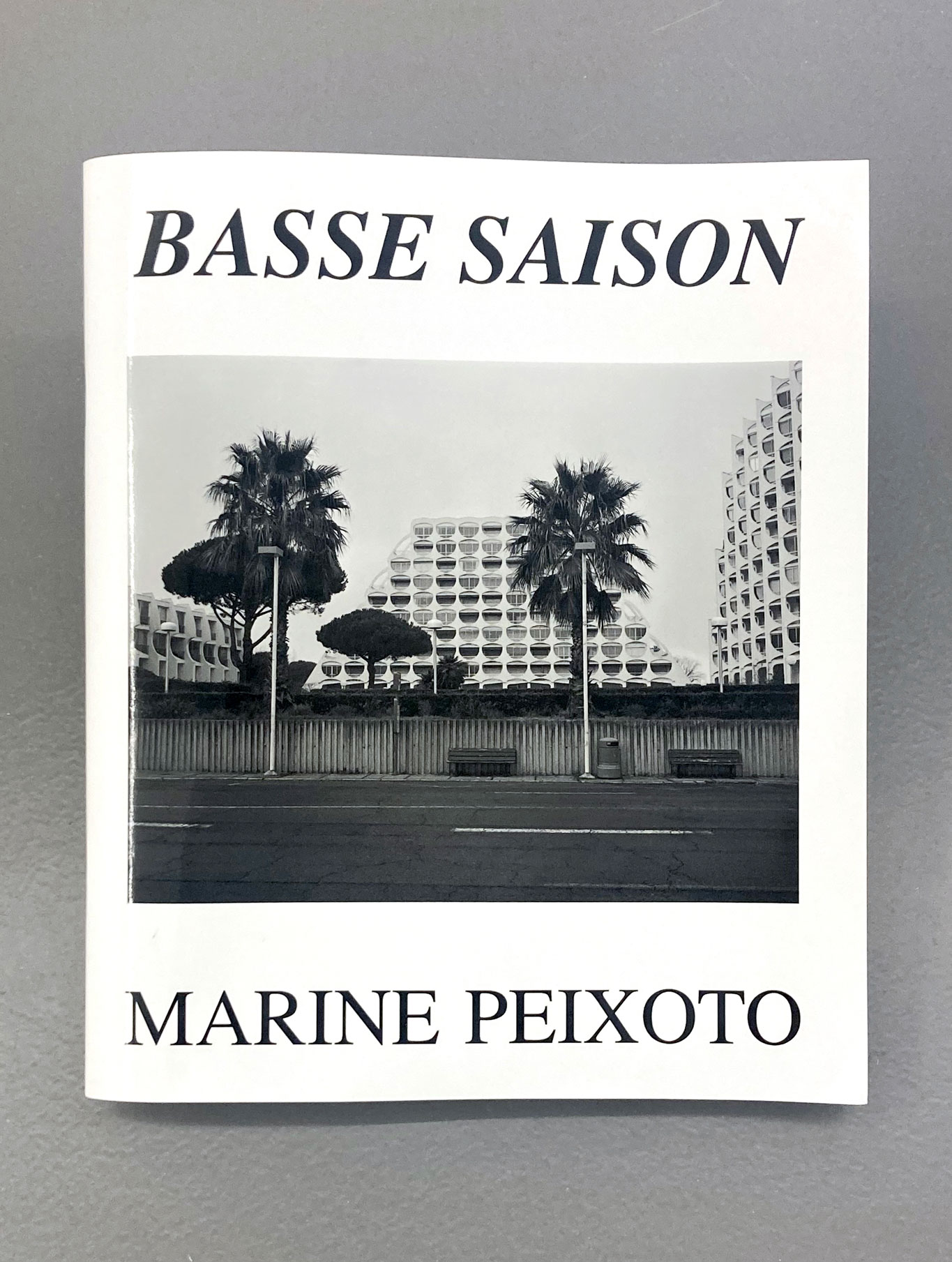

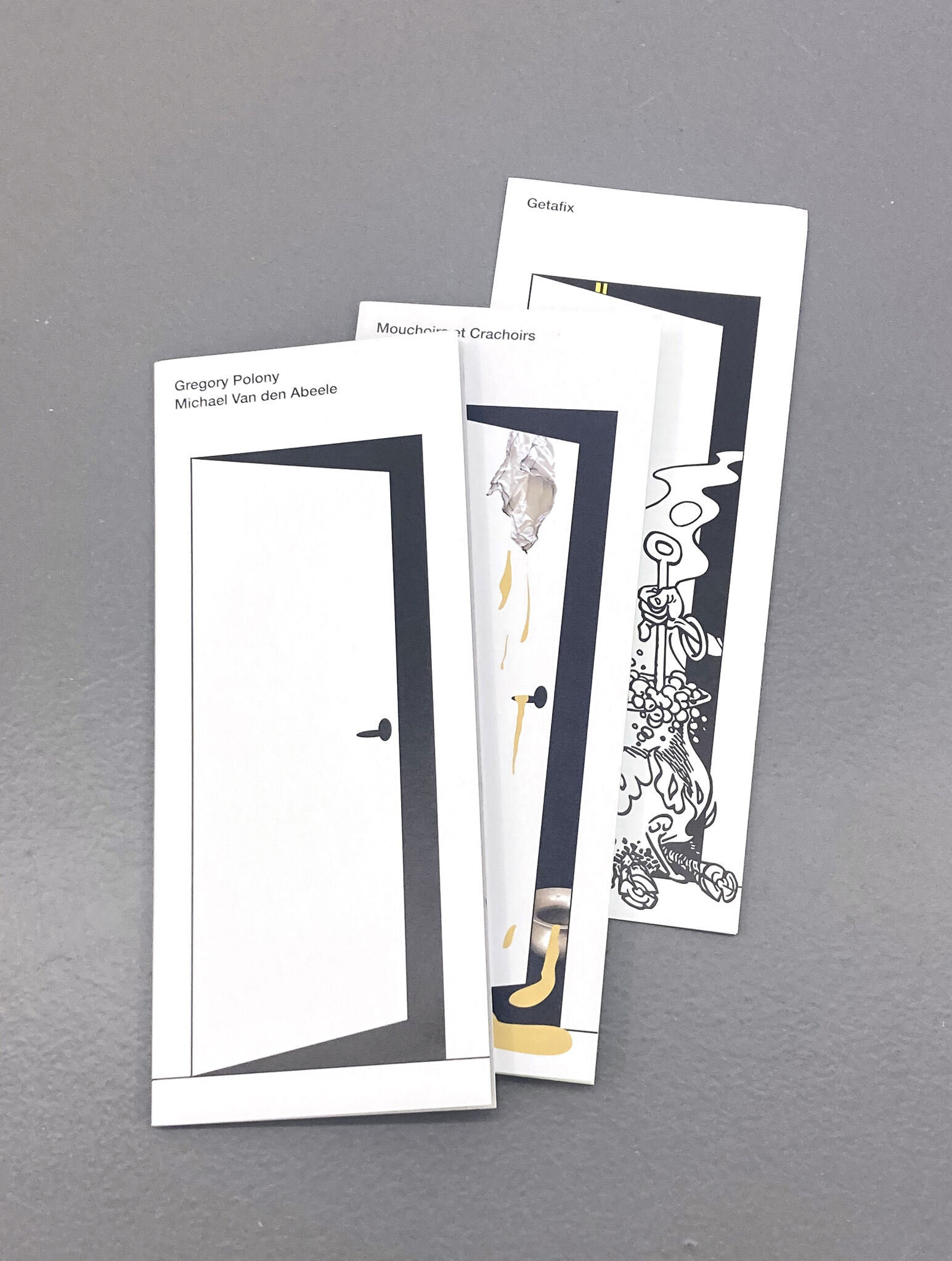

Lilian Bourgeat, né en 1970 (France).

Vit et travaille à Dijon.

Représenté par Lange + Pult et Galerie Une.

Vit et travaille à Dijon.

Représenté par Lange + Pult et Galerie Une.

Lilian Bourgeat, né en 1970 (France).

Vit et travaille à Dijon.

Représenté par Lange + Pult et Galerie Une.

Vit et travaille à Dijon.

Représenté par Lange + Pult et Galerie Une.