Vidya Gastaldon autour de son roman Bleu Extase (art&fiction, 2025)

1994, une rave. Une jeune femme se retrouve prise dans une expérience initiatique. Elle se découvre au cœur d’un océan de perceptions.

Pendant ses vacances, la Salle de bains prête son espace à

Alexandre Caretti qui y installe son atelier d'été

Restitution en septembre (date à venir)

Vernissage le 25 septembre à 18h

proposé par Benoît Lamy de la Chapelle

1 rue Louis Vitet — Lyon

Mercredi-Samedi, 15h-19h

-

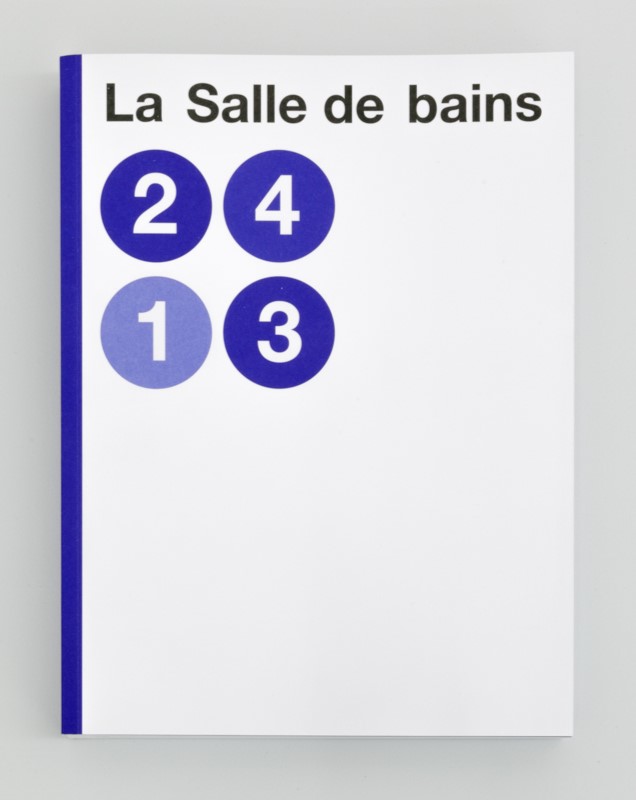

2024la Salle de bainsLa Salle de bains 2013—2024catalogue

![La Salle de bains 2013—2024]()

-

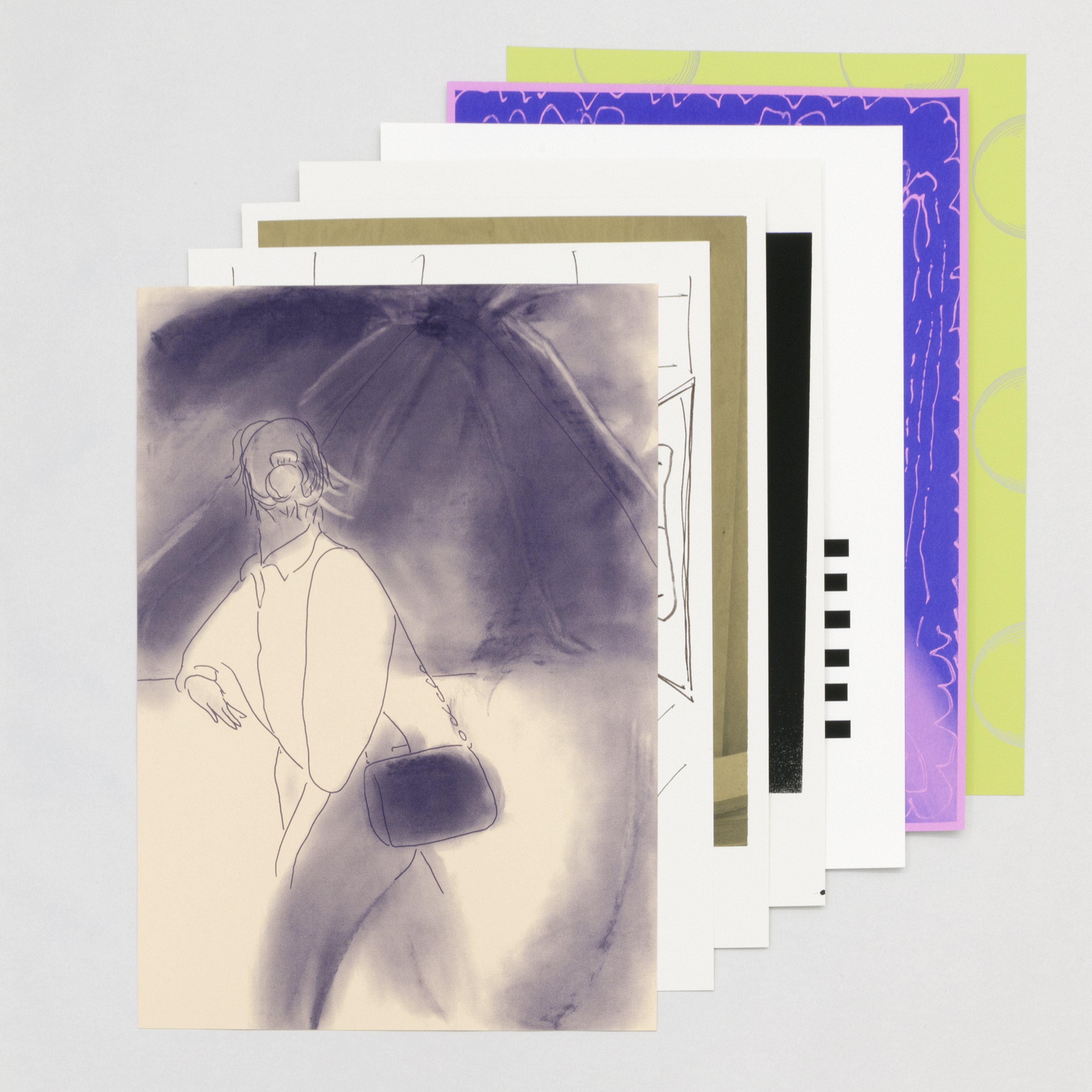

2024Fabienne Audéoud, Mimosa Echard, Koenraad Dedobbeleer, Delphine Coindet, John Armleder, Wade Guyton, Fiona MackayPosters anniversairePoster

![LSDB-poster]()

-

2022Merryl Bouchereau, Jérémie NuelIncomplete Dark Alphabet : Blow Thou Winter Windlivre d'artiste

![Incomplete Dark Alphabet : Blow Thou Winter Wind]()

-

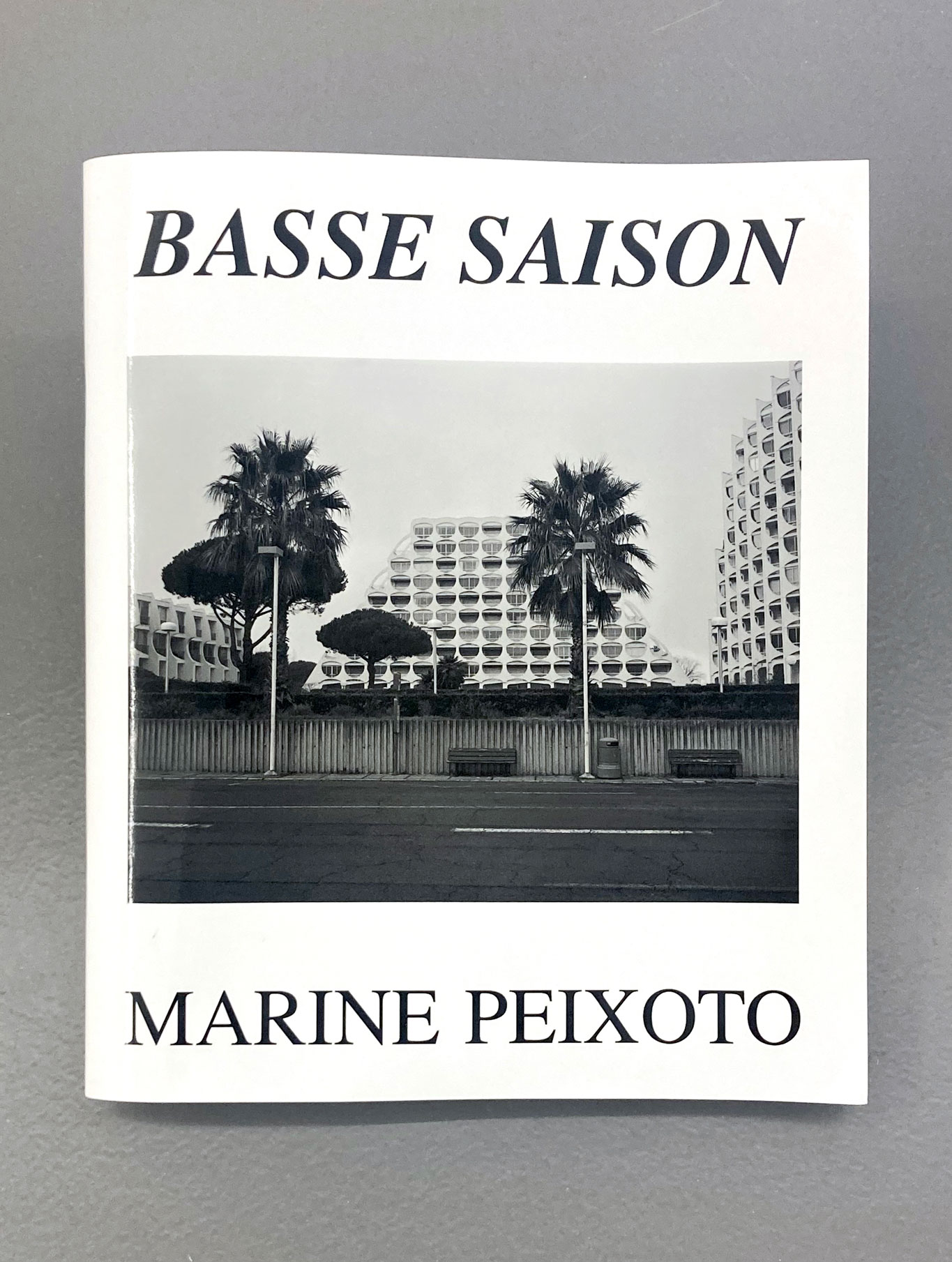

2022Marine PeixotoBasse saisonLivre

![Basse saison]()

-

2022Matthew BurbidgeBest In ShowLivre

![Best In Show]()

-

2022Owen PiperSymbologyLivre d'artiste / Artist Book

![Symbology]()

-

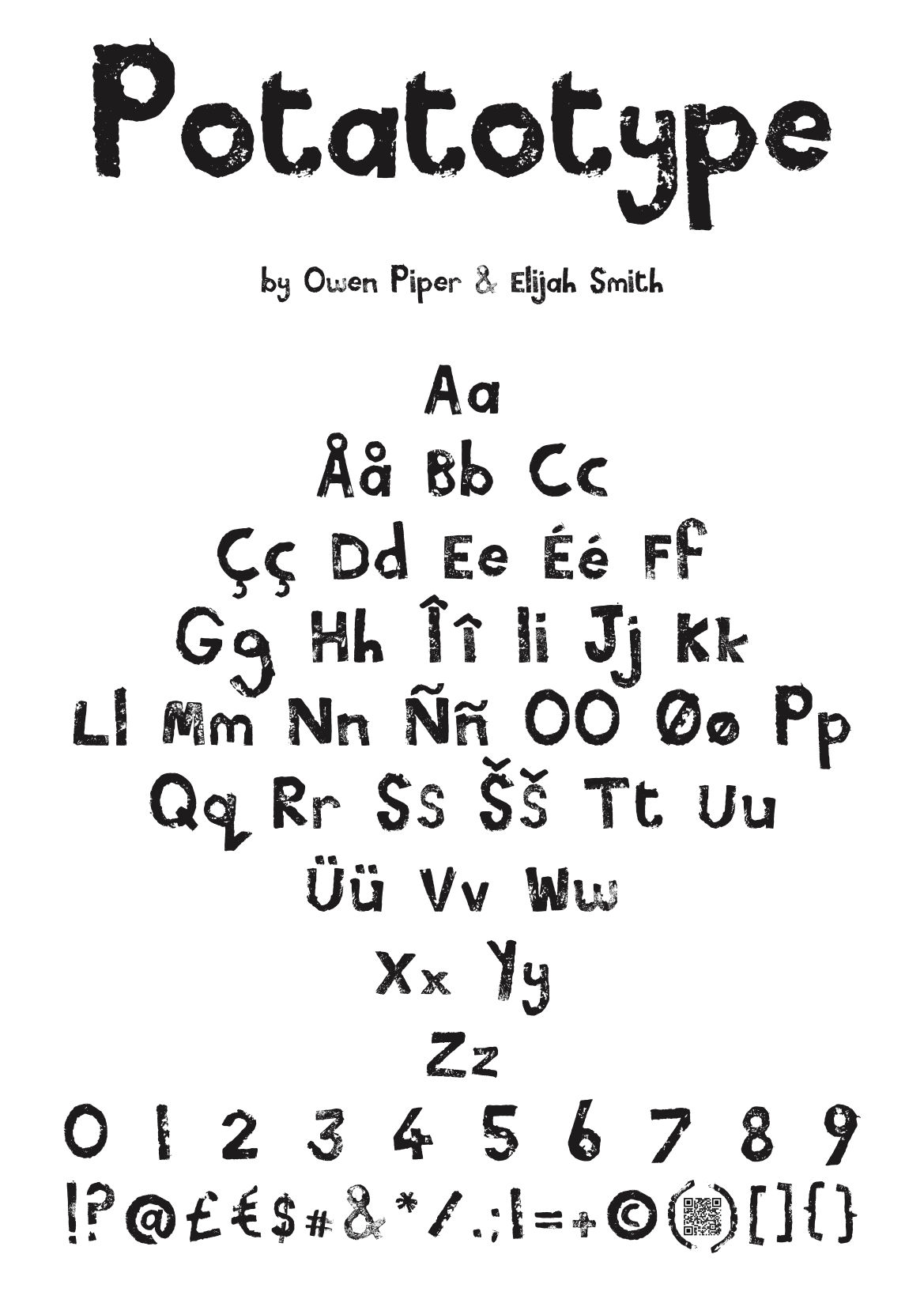

2022Owen Piper, Elijah SmithPotatotype fontFonts

![POTATOTYPE FONT]()

-

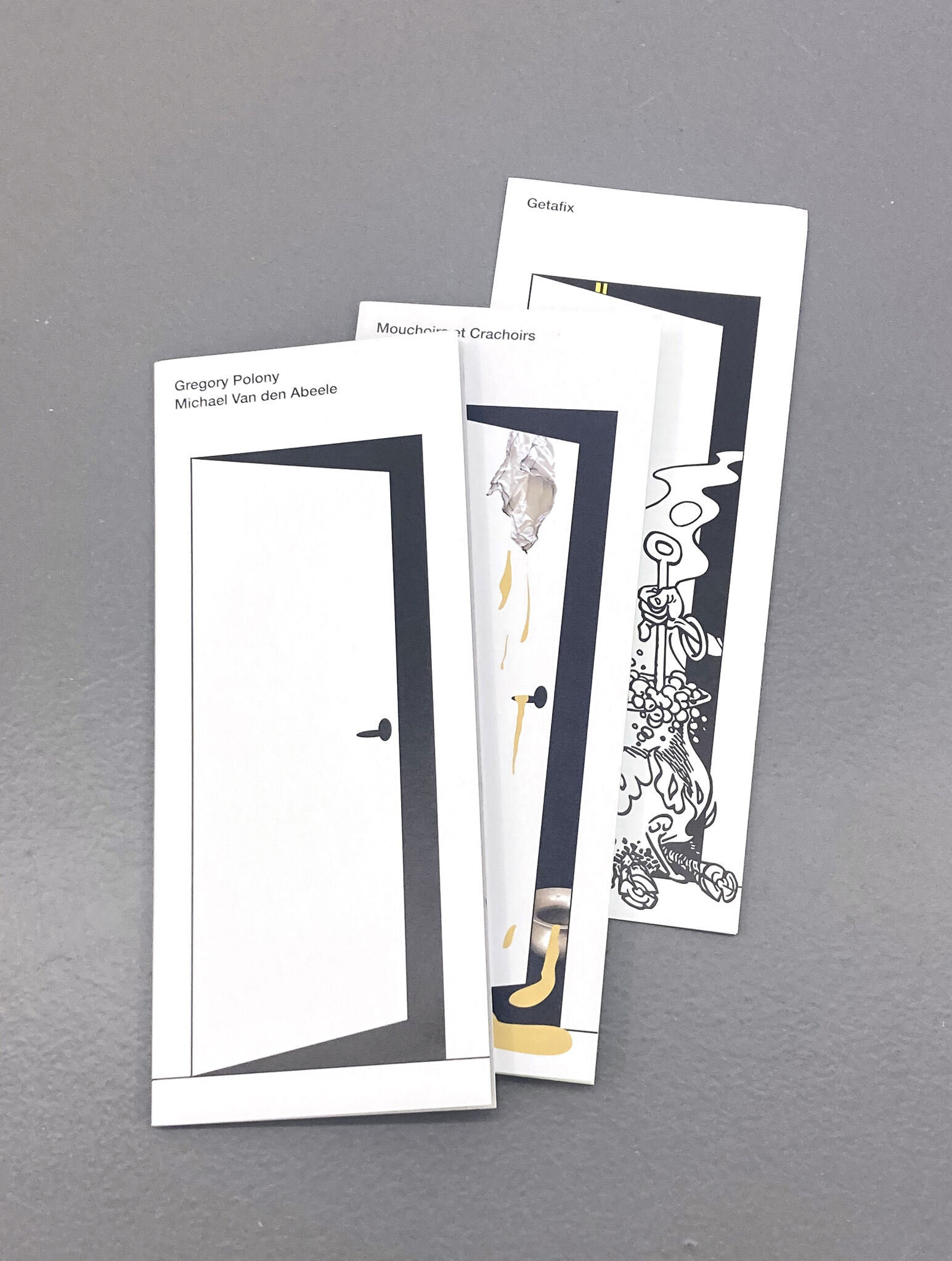

2021Sophie NysI love my friends for their weaknesses and you for all your holes, Getafix, Mouchoirs et crachoirslivrets

![Sophie Nys]()

-

2019Paul EllimanThe Heralds, un appel et peut-être une réponseVinyle

![The Heralds, un appel et peut-être une réponse]()

-

2019Koenraad DedobbeleerThe Future Projects Light, The Past Merely Casts ShadowsSérigraphies sur papier

![Koenraad Dedobbeleer_affiche_01]()

-

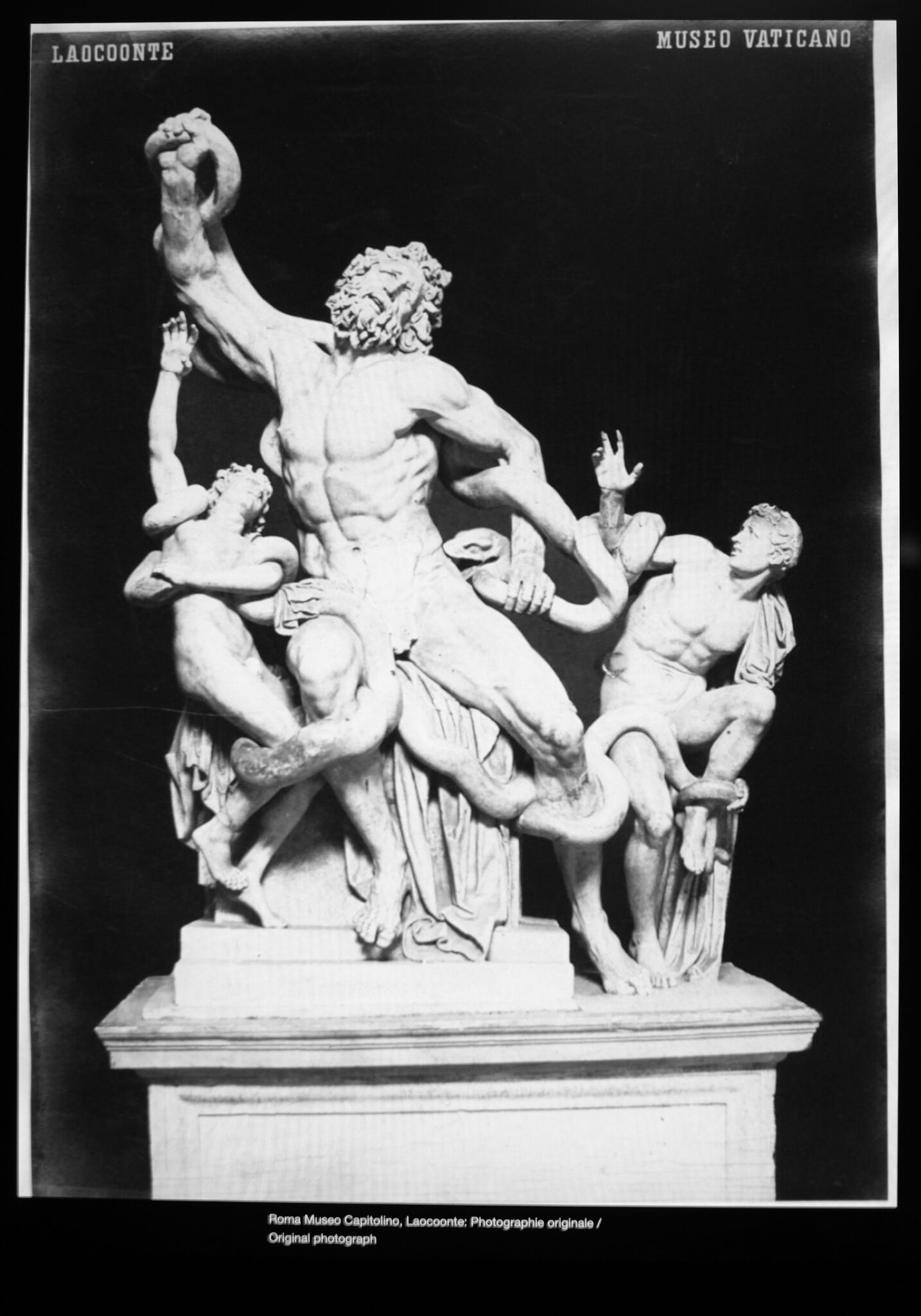

2019Camila Oliveira Faircloughsans titrelivre d'artiste

![Camila Oliveira Fairclough_Sans Titre_La Salle de bains]()

-

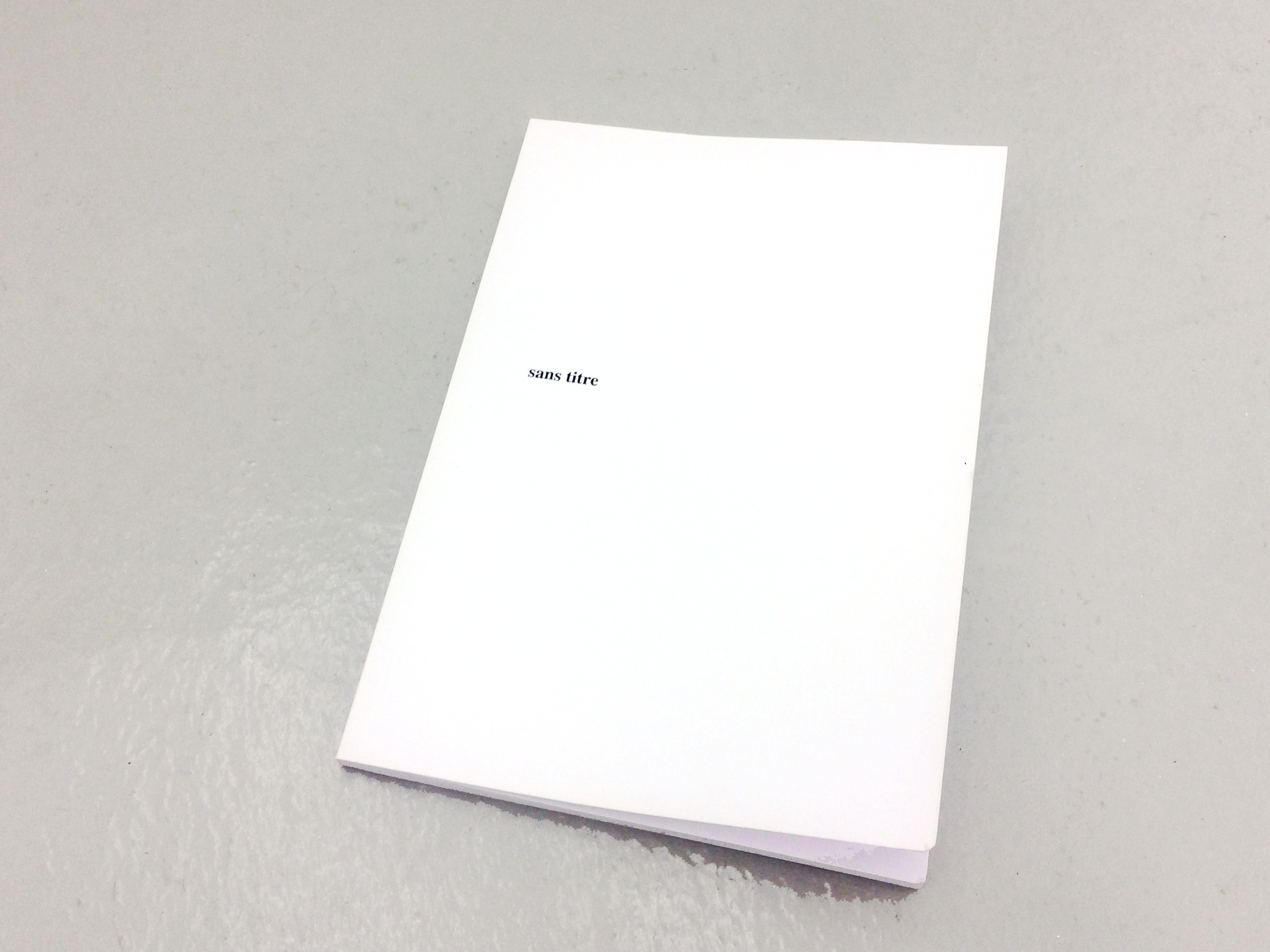

2019Camila Oliveira FaircloughEverybody's looking for somethingSac

![Camila Oliveira Fairclough_Everybody's looking for something_La Salle de bains]()

-

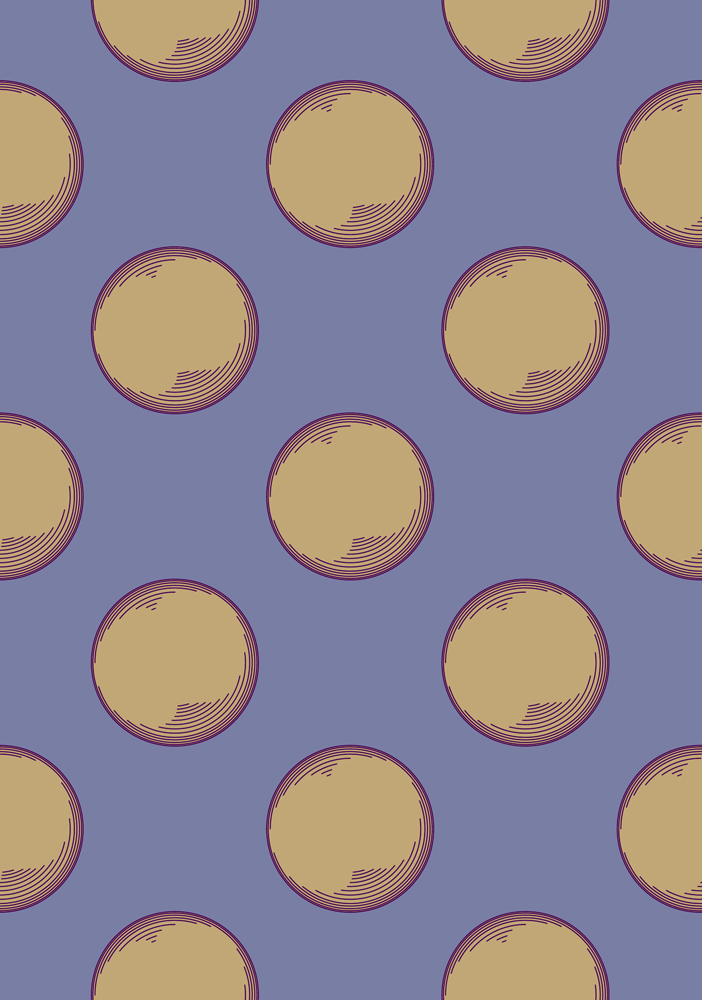

2017John M Armledersans titreSérigraphie sur papier

![John M Armleder_sans titre_sérigraphie La Salle de bains]()

-

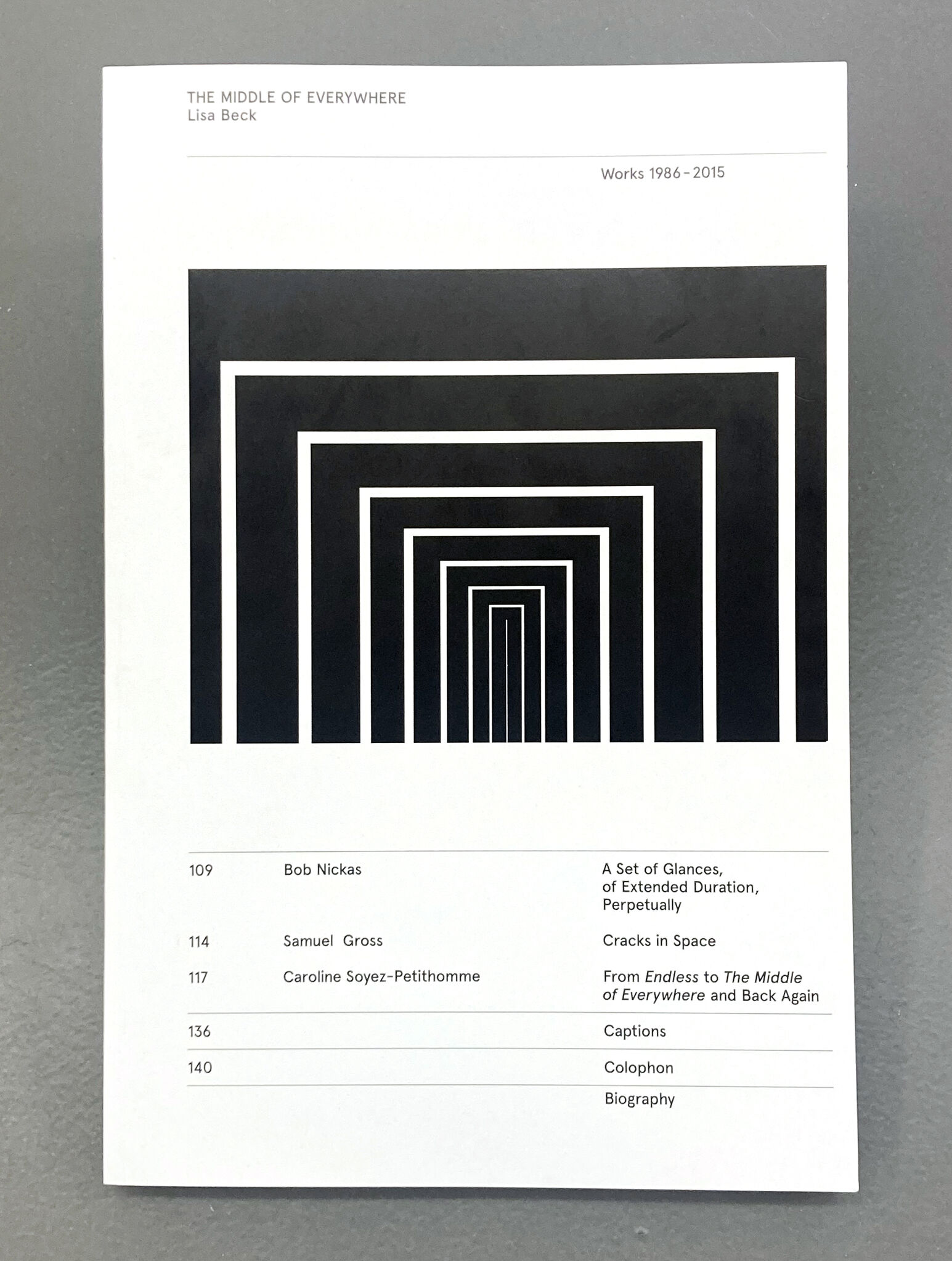

2015Lisa BeckThe Middle Of EverywhereMonographie/Monography

![The Middle Of Everywhere]()

-

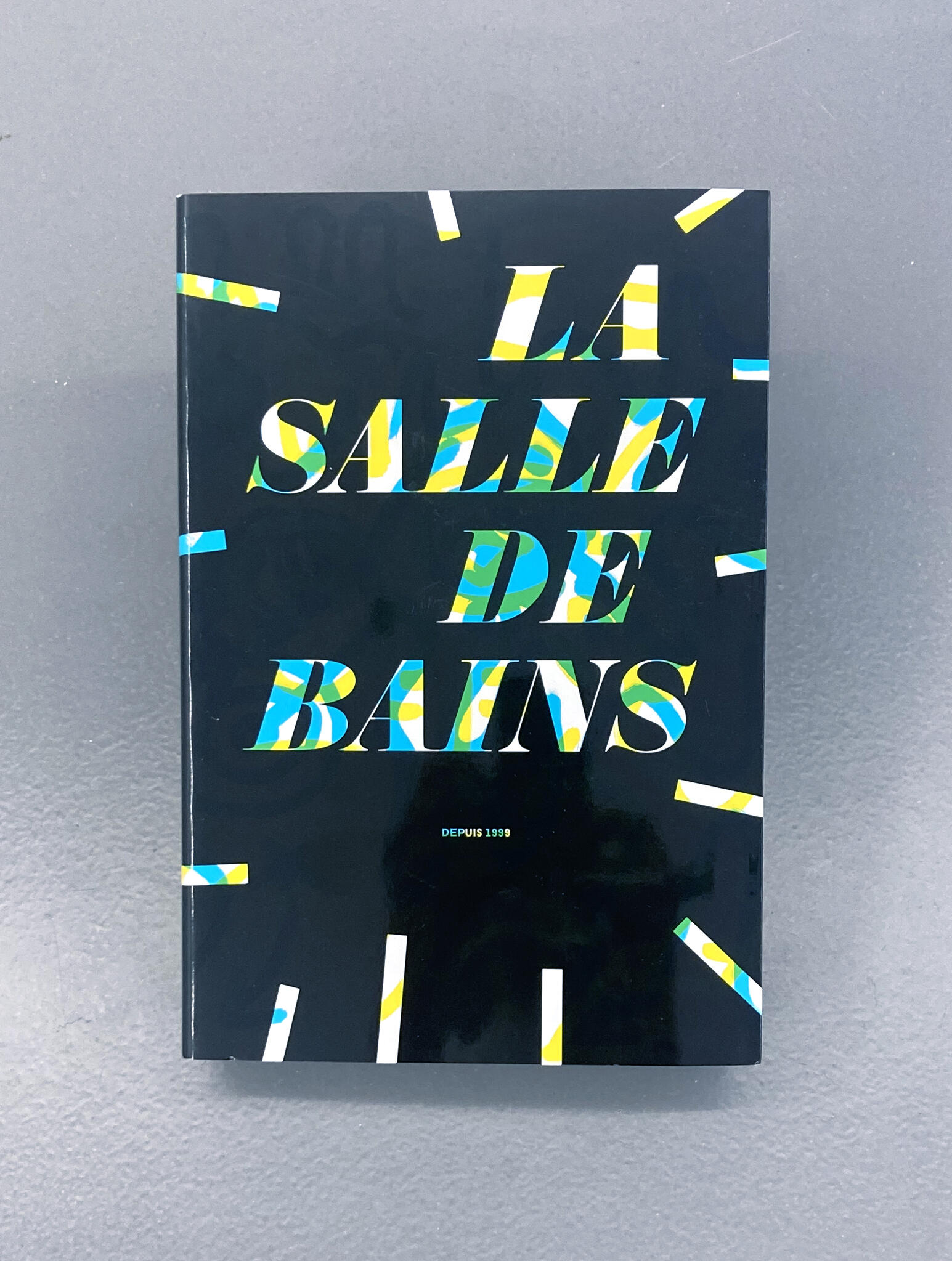

2013la Salle de bainsDepuis 1999, Premier catalogue rétrospectif de la Salle de bainsCatalogue

![Depuis 1999, Premier catalogue rétrospectif de La Salle de bains]()

-

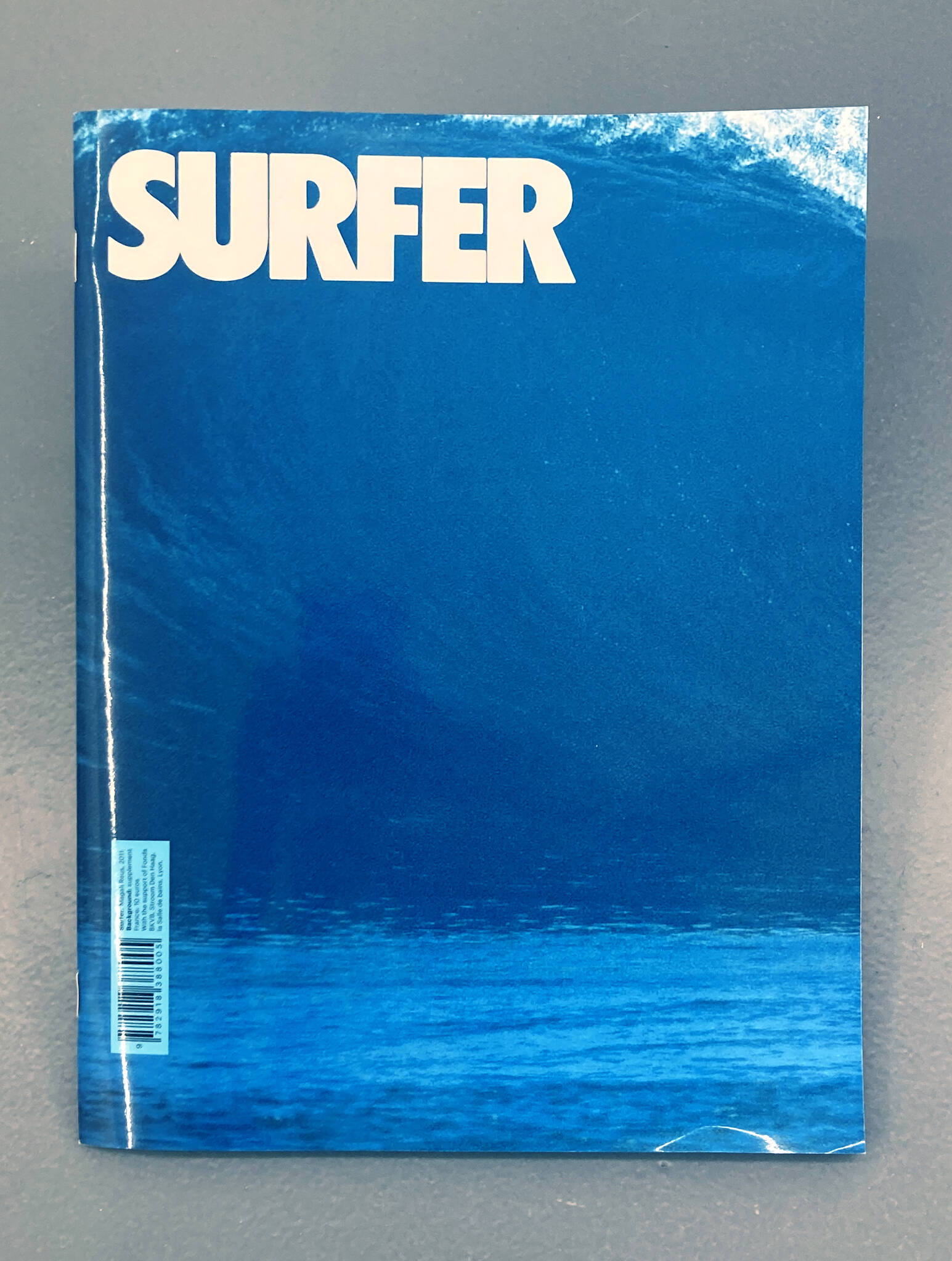

2012Magali ReusSurferLivre d'artiste/Artist book

![Surfer]()

-

2012Ariane Bosshard & Olivier HuzHopscotchLivre et bibliothèque

![Hopscotch]()

-

2011Pierre VadiHotelMonographie

![Hotel]()

-

2010Cocktail DesignersLes meubles à musique

![Les meubles à musique, Cocktail Designers, 2010]()

-

2009Vincent Pécoil & Olivier VadrotN’importe quoiCatalogue d'exposition

![Nimporte quoi]()

-

2009Pascal PoulainGoing Back to Cali São PauloMonographie/Monography

![Going Back to Cali São Paulo]()

-

2008Cocktail DesignersCocktailCatalogue

![Cocktail]()

-

2007Wade GuytonUntitledMultiple/Poster

![Untitled_wade guyton]()

-

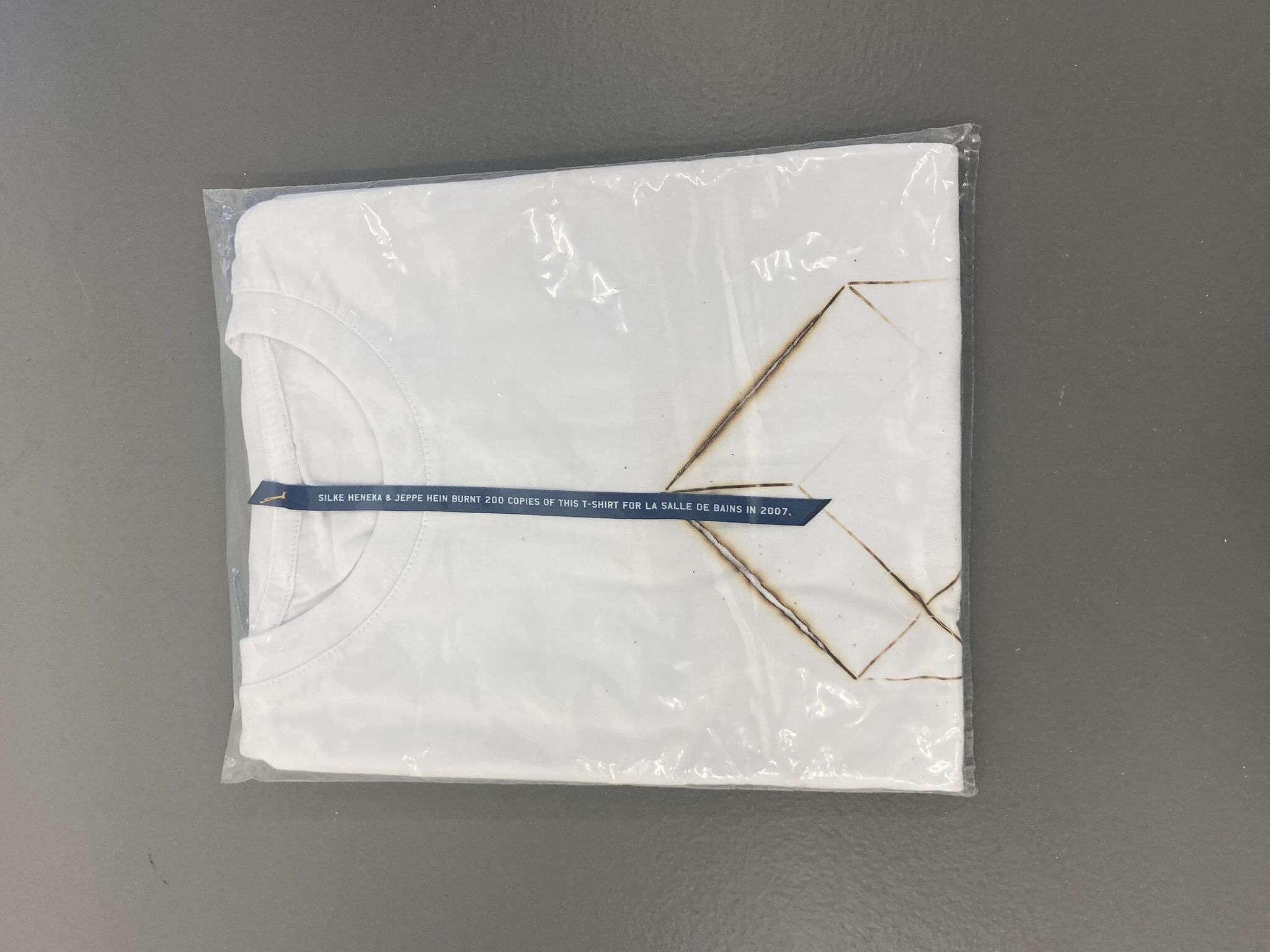

2007Jeppe HeinUntitledT-shirt

![Untitled]()

-

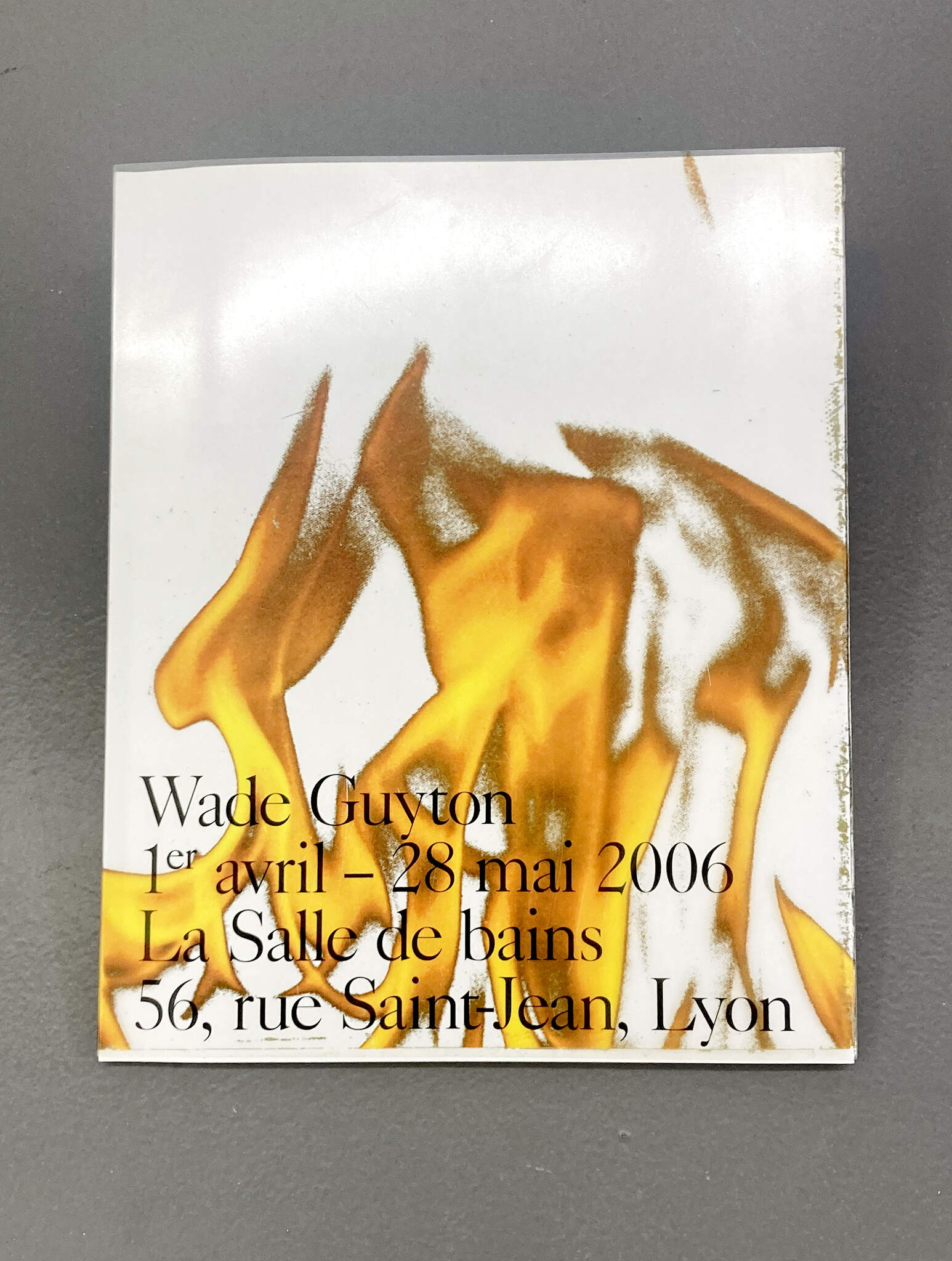

2007Wade Guyton1er avril – 28 mai 2006, La Salle de bains, 56 rue Saint-Jean, LyonMonographie / Monography

![1er avril – 28 mai 2006, La Salle de bains, 56 rue Saint-Jean, Lyon]()

-

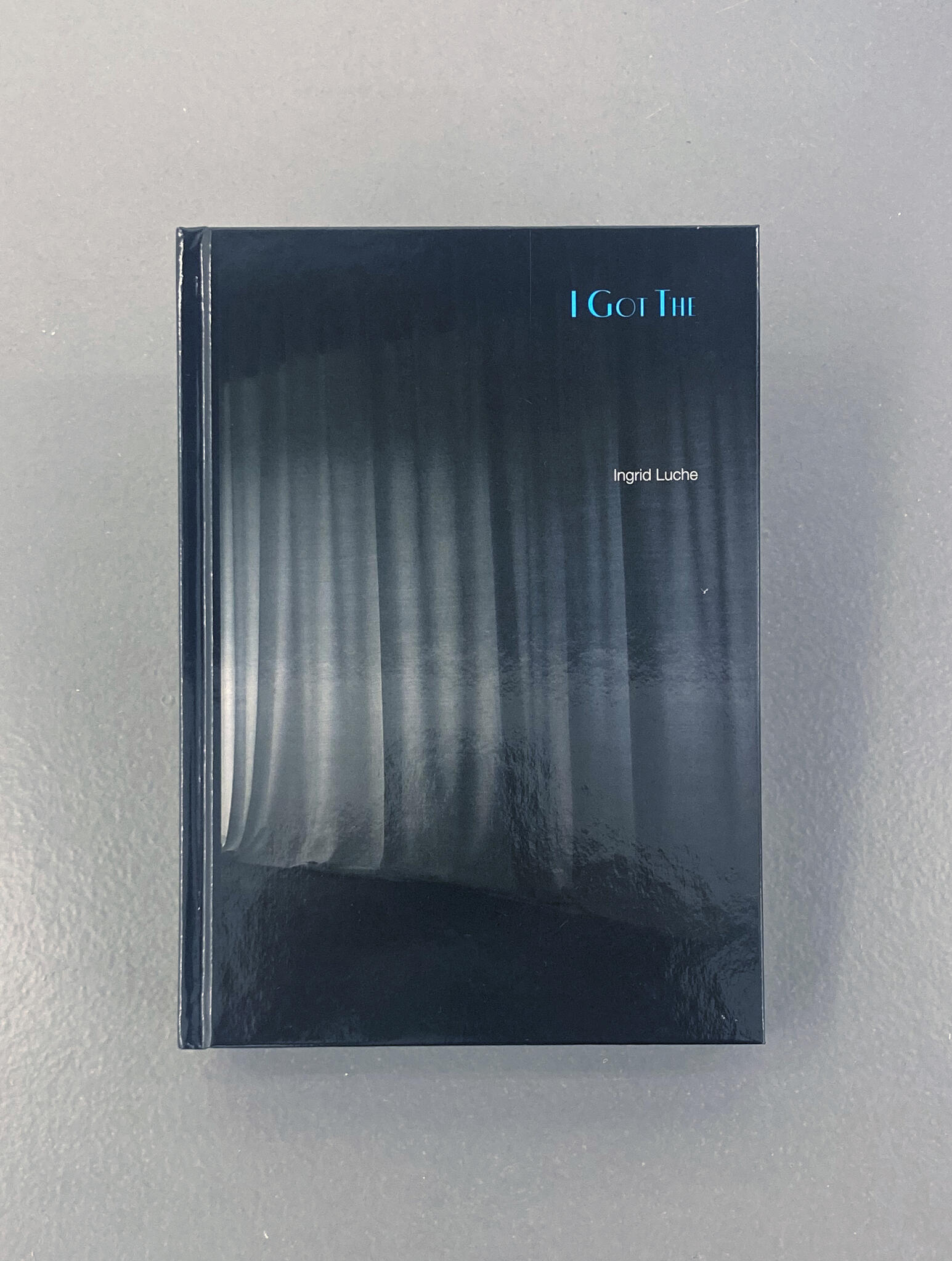

2007Ingrid LucheI Got The

![I Got The]()

-

2007Bruno SerralongueLa Otra

![La Otra]()

-

2007Vincent Pécoil & Olivier VadrotThe Freak ShowCatalogue d'exposition

![The Freak Show]()

-

2007Stéphane DafflonStéphane DafflonMonographie

![Stéphane Dafflon]()

-

2006Bruno Serralongue & François BonOde à Sylvain SchiltzPoster

![Ode à Sylvain Schiltz]()

-

2006Delphine Coindet1993 — 2006Monographie

![1993 — 2006]()

-

2006Gerald PetitHeroes

![Heroes]()

-

2006Petra Mrzyk & Jean-François MoriceauTrois fois rienLivre d'artiste

![Trois fois rien]()

-

2005Loïc RaguénèsVie nouvelleLivre d'artiste

![Vie nouvelle]()

-

2005Francis BaudevinYes YokoT-shirt sérigraphié

![Yes Yoko]()

-

2005Loïc RaguénèsHotel piscinelivre d'artiste

![Hotel piscine]()

-

2005Pae WhiteOhms and Amps / Amps and OhmsCatalogue d'expositions

![Ohms and Amps / Amps and Ohms]()

-

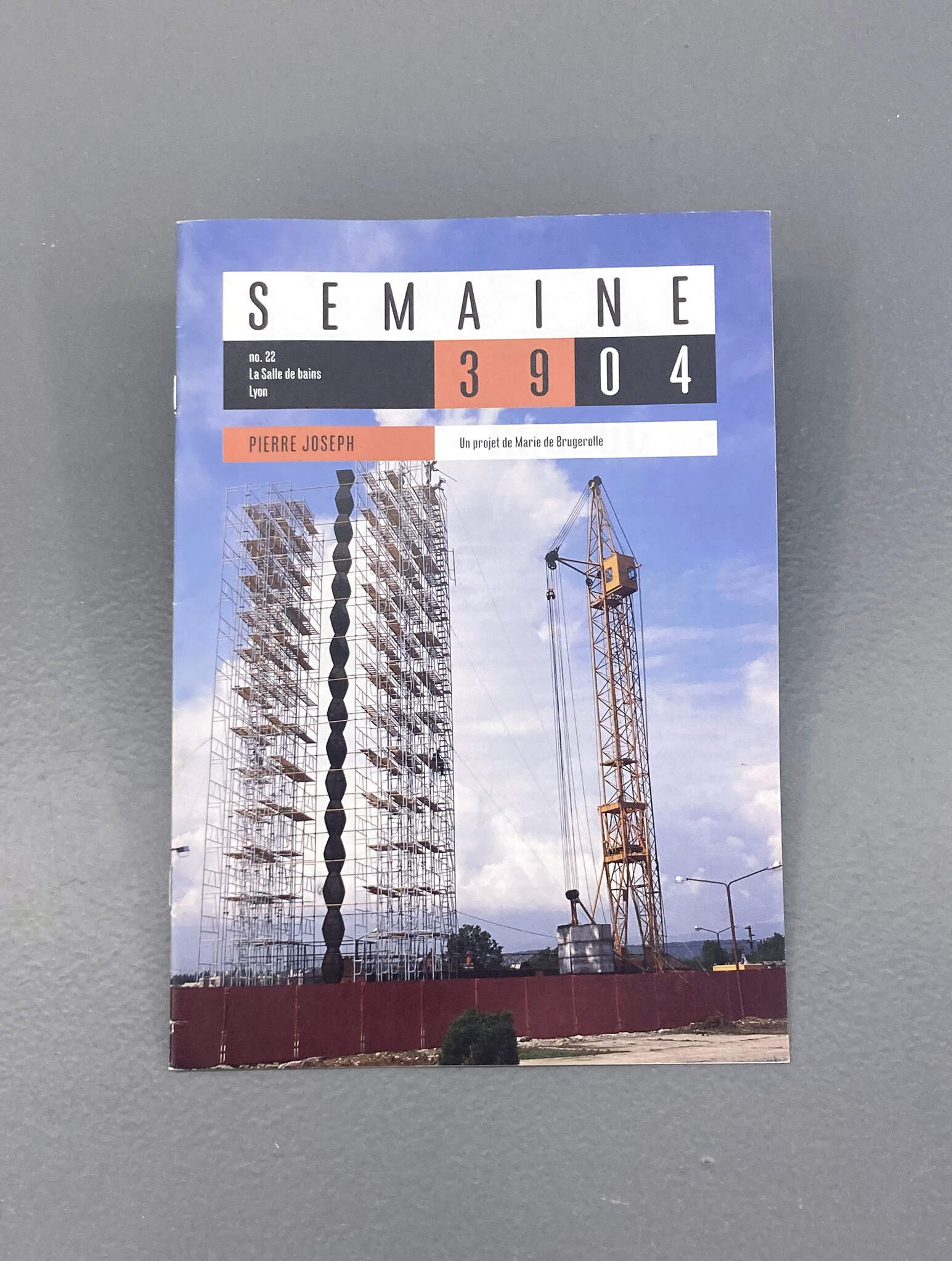

2004Pierre JosephSemaine 39 04 no.22 / Un projet de Marie de Brugerollelivret d'exposition

![Semaine 39 04 no.22 / Un projet de Marie de Brugerolle]()

La Salle de bains

1 rue Louis Vitet,

69001 Lyon, France

Ouverture

du mercredi au samedi

de 15h à 19h

La Salle de bains est une association loi 1901 fondée par Gwenaël Morin, Lionel Mazelaygue et Olivier Vadrot en 1998 à Lyon.

Les activités de La Salle de bains reposent sur la production d’œuvres, d’expositions, d’éditions d’artistes contemporains nationaux et internationaux de générations différentes, et d’événements liés de manière transversale à la programmation annuelle du lieu.

La Salle de bains assure l’accès et l’accompagnement de cette programmation auprès de divers types de publics issus de son territoire d’implantation.

Elle travaille au développement de réseaux et à la conception de projets.

En 2008, la structure a déménagé du 56 de la rue Saint-Jean, située dans le centre historique de Lyon (5e arrondissement), au 27 de la rue Burdeau (1er arrondissement) sur les pentes de la Croix-Rousse.

En 2016, La Salle de bains se déplace au 1 rue Louis Vitet dans le 1er arrondissement de Lyon. L’espace se propose comme un lieu de convergence et de redéploiement d’une activité élargie hors du cadre de l’exposition.

La direction artistique a successivement été confiée aux personnes suivantes :

• 2025 : Julie Portier

• 2024 : Pierre-Olivier Arnaud, Nadine Droste, Julie Portier

• 2017 – 2023 : Pierre-Olivier Arnaud et Julie Portier

• 2016 – 2017 : Armando Andrade Tudela, Elsa Audouin, Pierre-Olivier Arnaud, Magalie Meunier, Julie Portier

• 2013 – 2016 : Caroline Soyez-Petithomme

• 2009 – 2013 : Caroline Soyez-Petithomme et Jill Gasparina

• 2004 – 2008 : Olivier Vadrot et Vincent Pécoil

• 2002 – 2003 : Lionel Mazelaygue et Olivier Vadrot

• 1999 – 2001 : Olivier Vadrot, Gwenaël Morin, Lionel Mazelaygue