Ça commence souvent par des problèmes – Carole Roussopoulos

À Lyon, le 2 juin 1975, une centaine de prostituées organisées commencent à occuper l’église Saint-Nizier afin de porter à la connaissance de l’opinion publique le harcèlement policier auquel elles sont soumises et revendiquer les mêmes droits que toustes les travailleur·euse·s. Plutôt que les militantes féministes, ce sont les catholiques de gauche du mouvement Le Nid (pourtant abolitionniste) et le père Louis Blanc qui orchestrent avec elles l’opération puis convoquent la presse. Bientôt le coup de force de ces femmes honnies de la société est médiatisé dans le monde entier : le 2 juin deviendra la journée internationale des travailleur·euse·s du sexe.

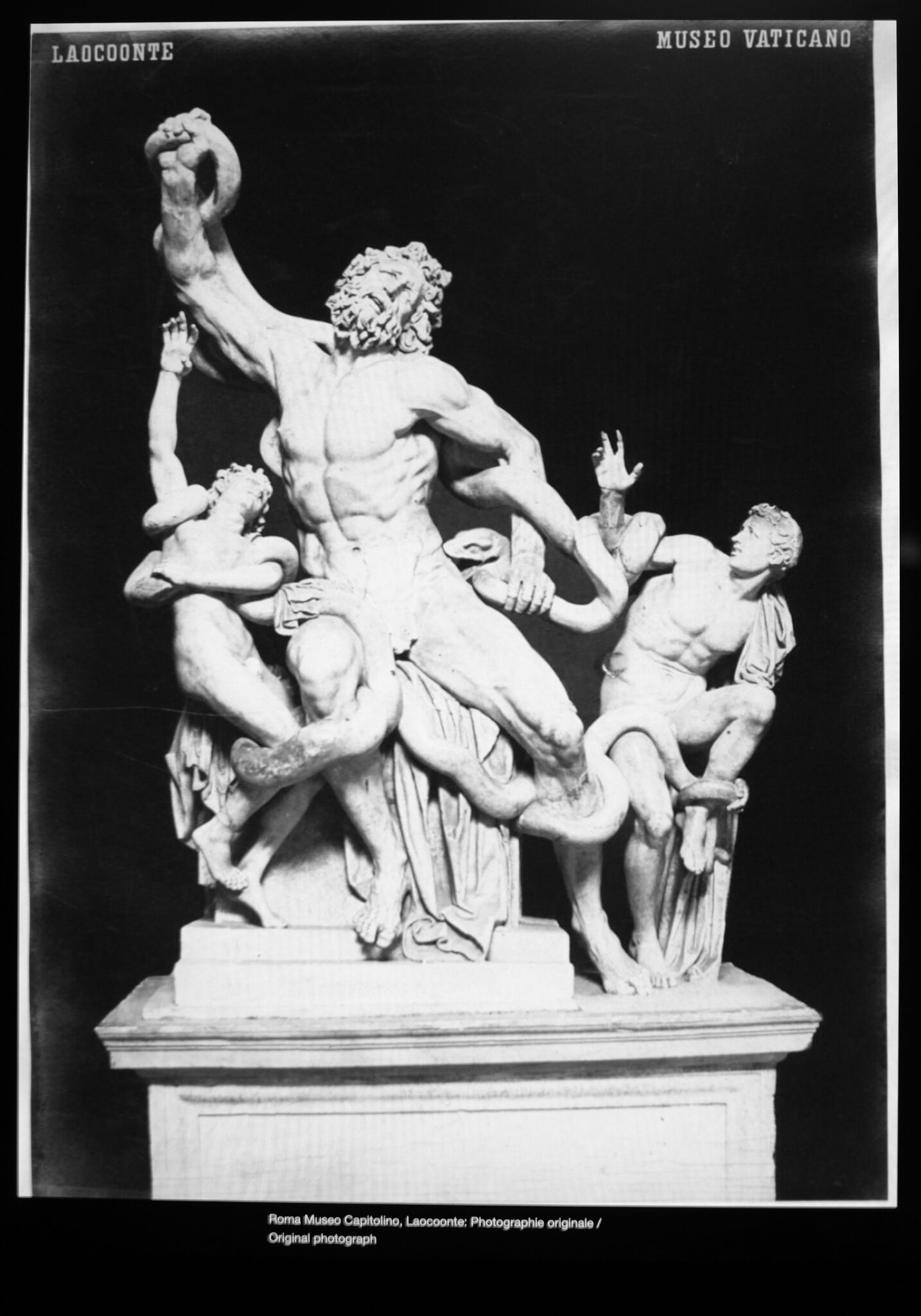

Celles qui décrètent la grève du sexe dans l’église ne souhaitent parler qu’aux journalistes. Venus à la hâte de Paris pour rencontrer les occupantes, Carole et Paul Roussopoulos sont parmi les rares personnes qu’elles acceptent de laisser entrer, de peur que la police ne les chasse (ce qu’elle fera, brutalement, après huit jours d’occupation). Après quelques heures de discussion, un procédé est trouvé pour que leur parole soit entendue à l’extérieur tout en restant protégées à l’intérieur. De petits moniteurs placés contre la façade de l’église diffusent des séquences montées avec les protagonistes. Ce sont des paroles claires et construites qu’on n’avait jamais entendues formulées ainsi. Carole Roussopoulos ressort de l’église pour filmer l’air intrigué des passant·e·s qui, dans un renversement habile, se retrouvent sur le trottoir.

Cinquante ans après l’occupation de Saint-Nizier et la réalisation de Les prostituées de Lyon parlent, cette exposition invite à réfléchir aux usages émancipateurs qu’ont pu avoir les nouvelles technologies de l’image et, plus généralement, à ce que peuvent les outils de l’art dans les luttes sociales. Avec sa discrète Portapak, Roussopoulos s’immisce dans les AG du Front Homosexuel d’Action Révolutionnaire qui se tiennent aux Beaux-Arts. Elle y met en place un cinéma de la parole et déjà un rapport entre l’intérieur (où on s’organise) et l’extérieur (où on manifeste) qui, à l’écran, redessine la démarcation entre la majorité et « les autres » (Le F.H.A.R., 1971). Mais c’est à partir de Les prostituées de Lyon parlent que l’inventivité de Roussopoulos se distingue par des dispositifs regardeur·euse-regardé·e, des motifs de boucle qui minent efficacement l’autorité de l’image médiatique, voire une approche performative dont se saisissent les protagonistes elles·eux-mêmes. On le voit en particulier avec Monique, ouvrière chez Lip, qui fait un récit mythique des rapports de pouvoir dans l’entreprise en grève. Dans une langue pleine d’humour, elle fait un plaidoyer avant l’heure pour l’intersectionnalité des luttes.

Le travail de Roussopoulos nous renvoie aux expérimentations de l’art vidéo qui ont cours au même moment. Mais chez elle comme chez ses camarades du collectif vidéo féministe Insoumuses, rien de tout cela n’est théorisé : tout arrive par intuition ou dans l’énergie de la création collective, laquelle doit en passer par l’amusement pour vaincre la colère. C’est ainsi qu’est réalisée la vidéo-performance SCUM Manifesto (1976) : à l’heure du journal télévisé, Carole Roussopoulos et Delphine Seyrig se placent entre la caméra et l’écran pour lire à voix haute le texte féministe radical de Valerie Solanas, dont l’édition française est alors épuisée, et le taper bruyamment à la machine, faisant de chaque lettre un coup de marteau.

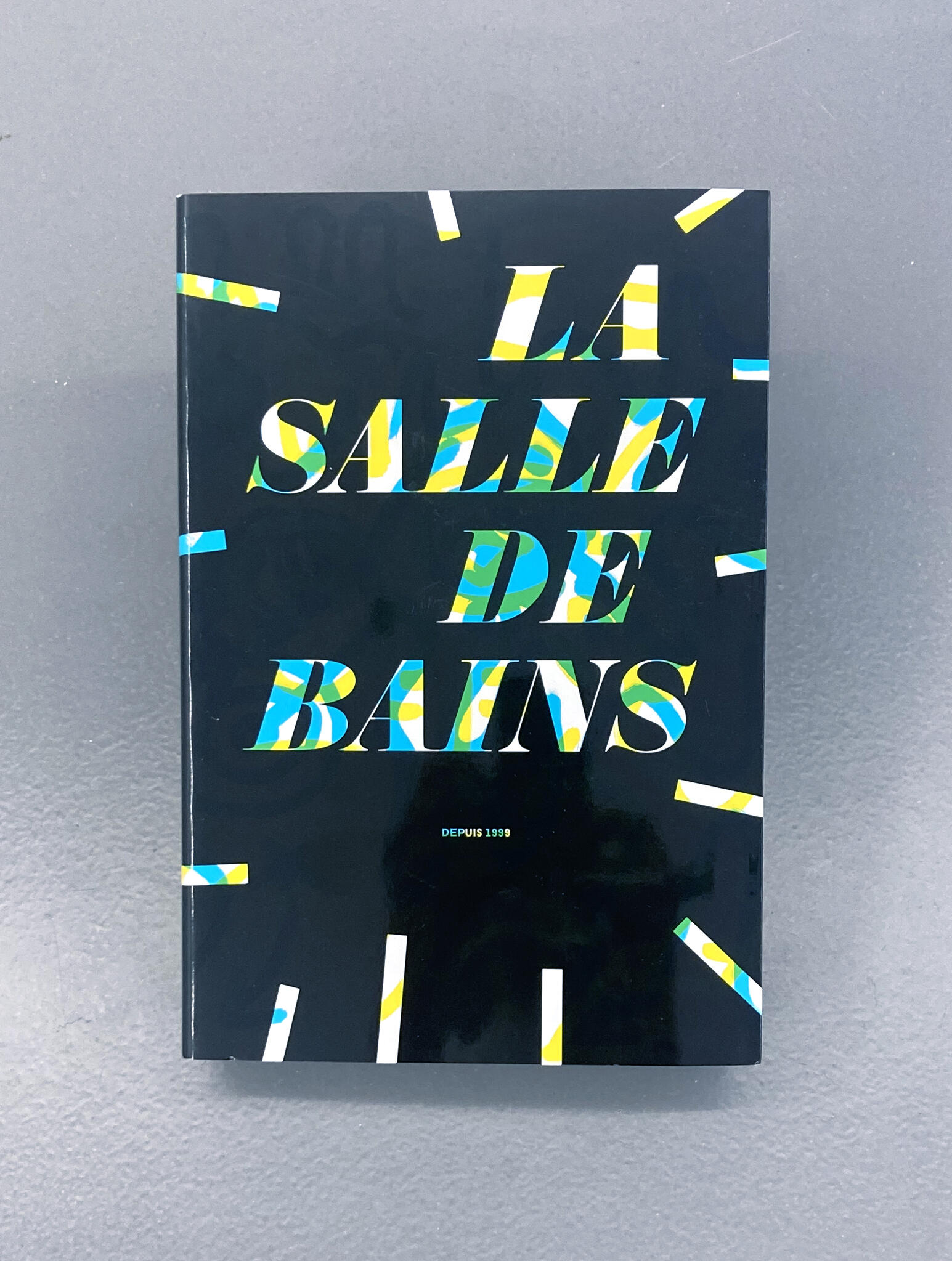

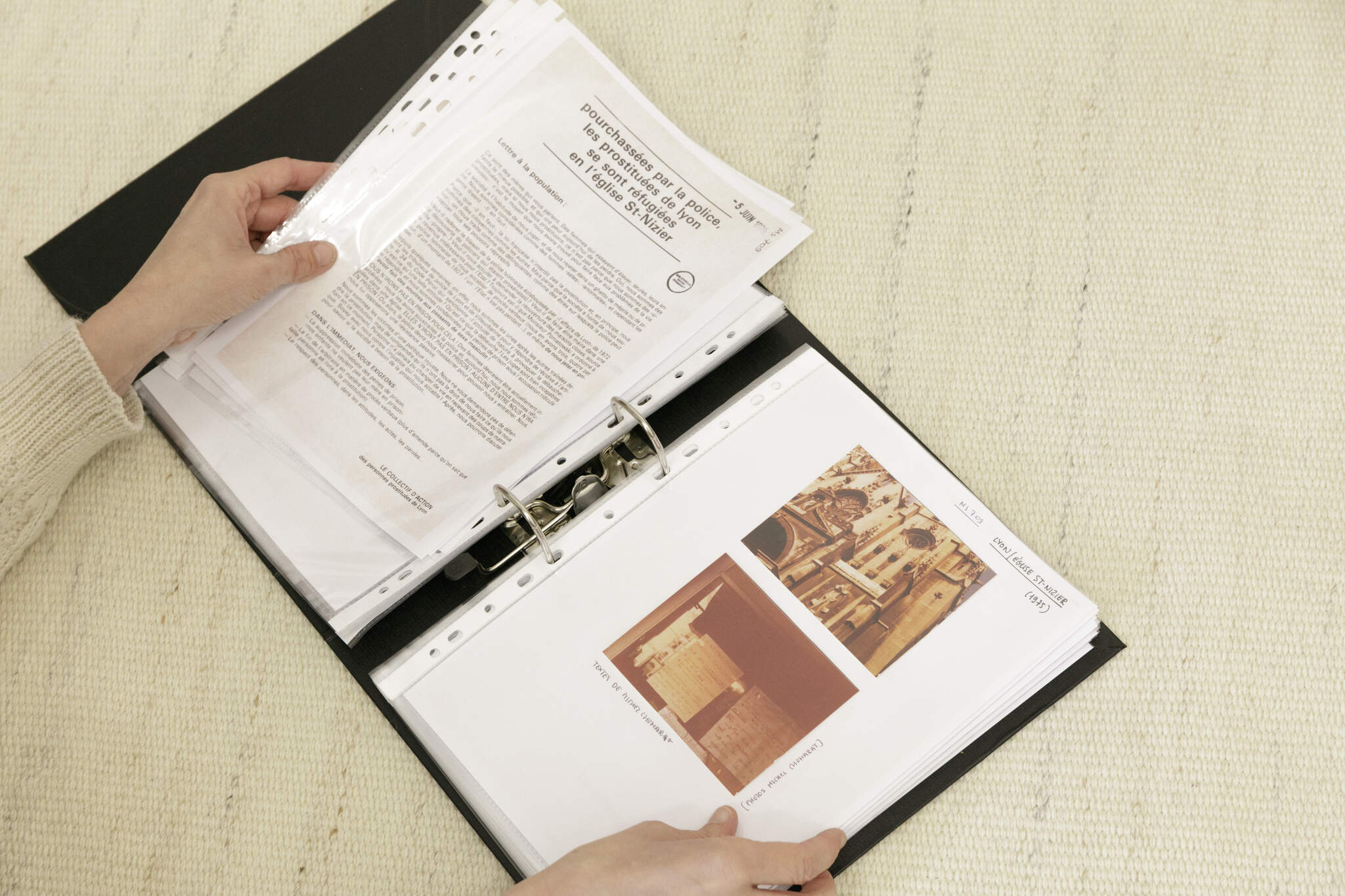

L’exposition à la Salle de bains veut rendre hommage à ces dispositifs inventifs en utilisant, là aussi, des moyens du bord pour inverser les perspectives et mettre en vue les contre-champs. Sur ce point, nous avons tenu à recombiner la mobilisation des prostituées de Saint-Nizier avec celle qui s’exprimait de l’autre côté de la rue, sur des pancartes réalisées par Michel Chomarat, figure lyonnaise du militantisme gay. Au sujet des persécutions policières et des peines de prison, elles alertaient : « Les pédés aussi ». Les archives relatives à l’occupation de Saint-Nizier sont aujourd’hui conservées dans le fonds personnel de Michel Chomarat, déposé à la Bibliothèque municipale de Lyon et dont nous proposons des extraits.

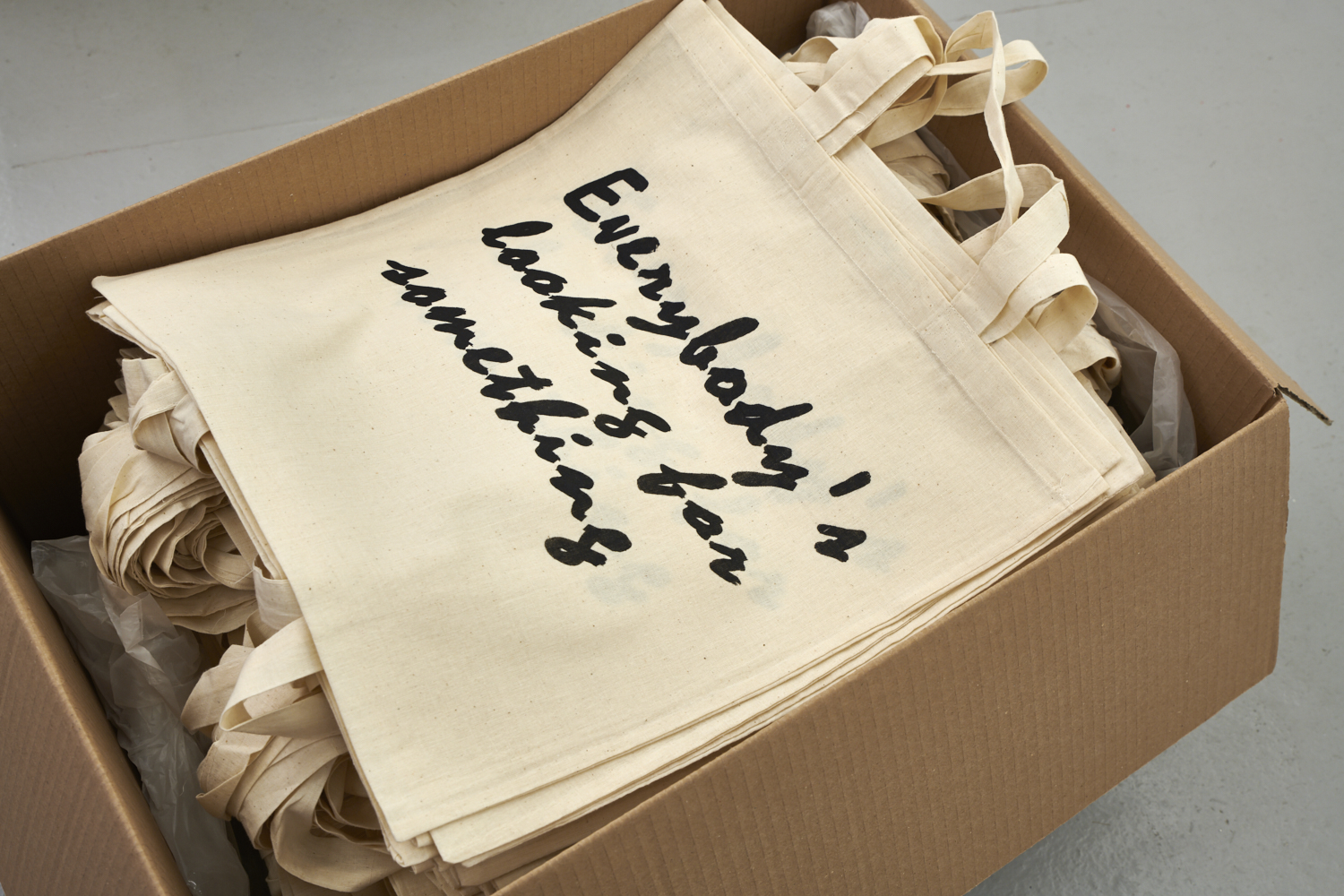

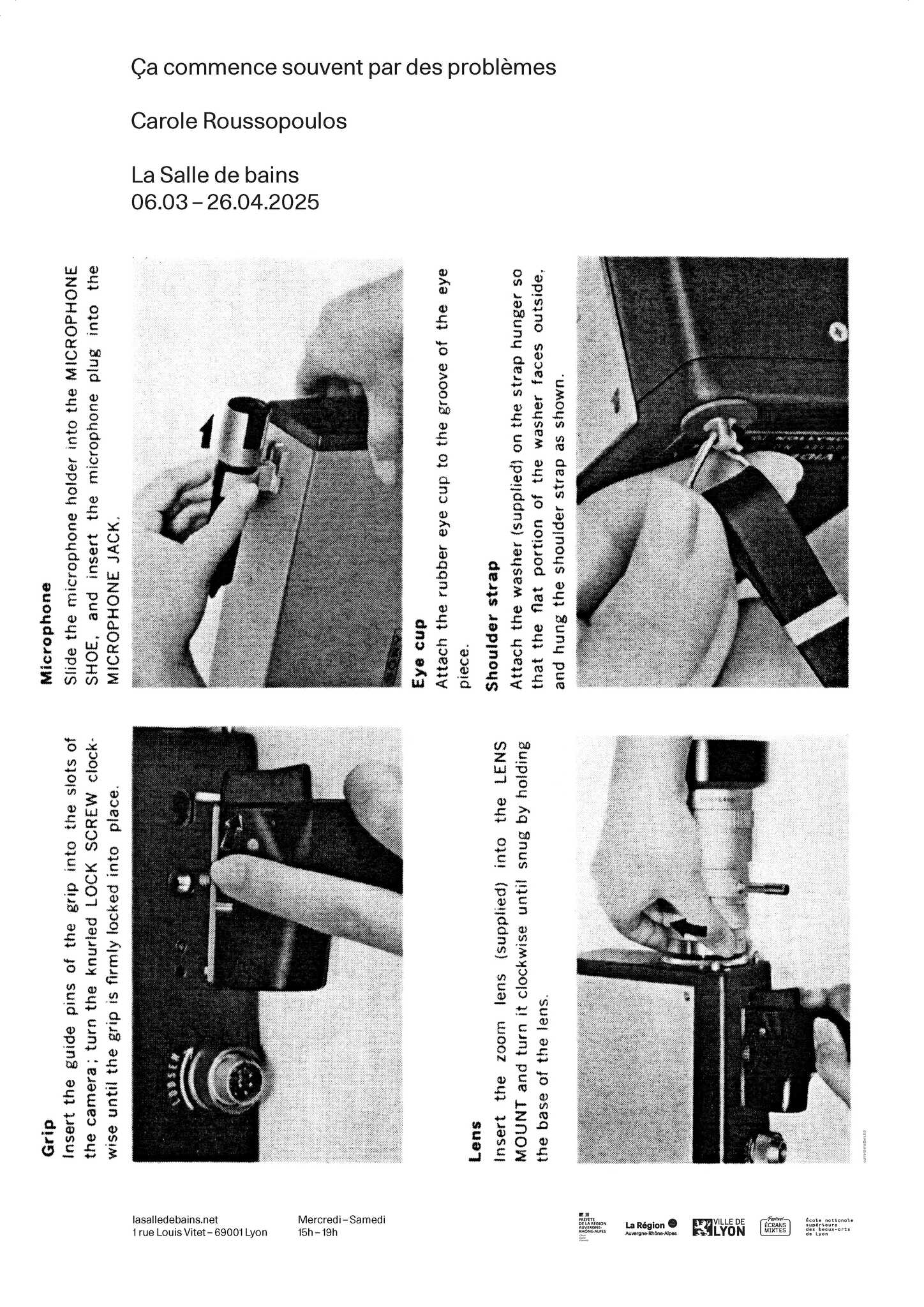

Choisir un titre qui parle de problèmes et l’écrire sur une affiche qui reprend le mode d’emploi simplissime de la Portapak est encore un signe que les histoires sont plus complexes qu’elles n’en ont l’air. Ce titre est issu des paroles des occupantes de Saint-Nizier telles qu’elles se racontaient elles-mêmes, il y a cinquante ans, devant la caméra de Roussopoulos. Dans l’espace d’exposition, les œuvres sont rangées dans un coin pour laisser l’espace disponible aux rencontres. Le programme d’événements qui se déroulera au cours de l’exposition chez nos voisin·es ou à la Salle de bains a vocation à actualiser notre lecture de l’histoire et la mettre en dialogue avec les réalités et les luttes actuelles.

Julie Portier et Camille Richert

In Lyon, on 2 June 1975, a hundred or so organized prostitutes began to occupy the Church of Saint-Nizier in order to raise public awareness of the police harassment they faced and demand the same rights that all other workers enjoyed. Even before militant feminists, the prostitutes received the support of leftist Catholics in the Nid movement (who were nevertheless abolitionists vis-à-vis prostitution) and Father Louis Blanc, who opened the doors of the church to these women and invited the press to cover the event. Soon the bold initiative of these women despised by society was being covered by the media worldwide. The second of June would become International Sex Workers Day.

The women who decreed their sex strike in the church only wish to talk to journalists. Rushing down from Paris to meet with them, Carole and Paul Roussopoulos were among the rare group of people the prostitutes allowed into the church – they feared the police would use force to expel them (which the police did, and brutally, after eight days of the women occupying the site). After several hours of discussion, a way was found for them to be heard outside the church while remaining protected inside. Small monitors placed on the façade of Saint-Nizier broadcast edited video sequences featuring the sex workers. It was clear structured speech that nobody had heard until then. Carole Roussopoulos left the church to film the intrigued looks of passersby who, in a clever reversal, are seen lingering on the sidewalk.

Fifty years after the occupation of Saint-Nizier and Roussopoulos’s film Les prostituées de Lyon parlent [The Prostitutes of Lyon Speak], the present exhibition invites us to think about the emancipating uses of new image technologies and more generally what the tools of art can do in social and political movements. With her discreet Portapak, Roussopoulos slipped into the general assemblies of the Front Homosexuel d’Action Révolutionnaire [the Homosexual Front for Revolutionary Action] when it was taking place in the city’s School of Fine Arts. She put together on the spot a speech-oriented cinema and forged interior (where the militants were organizing their initiatives) / exterior (where they demonstrated) relationship.

On screen, that relationship redraws the dividing line between the majority and “others” (Le F.H.A.R., 1971). But starting with Les prostituées de Lyon parlent,

Roussopoulos’s inventiveness begins to stand out in true observer-observed scenes, loop motifs that effectively undermine the authority of media imagery, even a performative approach that the activists take up themselves. We see this particularly with Monique, a Lip worker, and her mythical story of the power relations within the company on strike, which resonates like a plea, one ahead of its time, for the intersectionality of the various movements, all of that with a good dose of humor.

This points us to the video experiments being done at the same time in the field of the visual arts, whereas in the work of Roussopoulos or her comrades from the feminist video collective Insoumuses, none of that is theorized. Everything happened by intuition or through the energy of collective art, which had to involve fun to overcome anger. Thus was born the video-performance called SCUM Manifesto (1976), in which Carole Roussopoulos and Delphine Seyrig place themselves between the camera and a TV screen at a moment when the news would normally be on, to read aloud Valerie Solanas’s radical feminist text, the French edition of which was sold out at the time, and to loudly type it out, making of each letter a hammer blow.

The exhibition at La Salle de bains would like to pay homage to these inventive artistic initiatives by using things on hand to switch around points of view and put the reverse angle, the counter shot, on display. On this point, we wanted to recombine the mobilization of the Saint-Nizier prostitutes with the other mobilization that was speaking out on the other side of the street on the protest signs done by Michel Chomarat, a prominent figure in Lyon’s gay activist movement. The signs announced, “Fags, too.” Today the Saint-Nizier occupation archives are conserved in his personal collection, which he has placed in Lyon’s Municipal Library. We are pleased to present several items from Chomarat’s collection.

Choosing a title that speaks of issues on a poster that features the ludicrously easy user’s manual of a video camera is yet another sign that stories are more complex than they appear to be. The title was found among the words spoken by the Saint-Nizier occupiers as they were spoken in front of Roussopoulos’s camera 50 years ago. The program of events that will take place during the show at our neighbors’ or at La Salle de bains (where the works are set up in a corner to leave space enough for people to meet and interact) makes it possible to actualize our reading of history and locate it in a dialogue with current realities and struggles.

Julie Portier and Camille Richert

Translation : John O'Toole

Liste des œuvres :

List of works :

Carole Roussopoulos et Delphine Seyrig

SCUM manifesto, 1976

Carole Roussopoulos

Les prostituées de Lyon parlent, 1975

Carole Roussopoulos

Monique LIP V, 1973

Carole Roussopoulos

Le FHAR (Front homosexuel d'action révolutionnaire), 1971

tous droits réservés, Centre audiovisuel Simone de Beauvoir

Callisto McNulty

Delphine et Carole, Insoumuses, 2019

Courtesy Callisto McNulty et Les films de la Butte

Carole Roussopoulos et Delphine Seyrig

SCUM manifesto, 1976

Carole Roussopoulos

Les prostituées de Lyon parlent, 1975

Carole Roussopoulos

Monique LIP V, 1973

Carole Roussopoulos

Le FHAR (Front homosexuel d'action révolutionnaire), 1971

all rights reserved, Centre audiovisuel Simone de Beauvoir

Callisto McNulty

Delphine et Carole, Insoumuses, 2019

Courtesy Callisto McNulty and Les films de la Butte

Carole Roussopoulos was born in Lausanne in 1945 and died in Sion in 2009. She was a committed Swiss-French feminist film-maker. A pioneer of video, she made over 120 documentaries. She is also a key figure in Swiss LGBT history. In 1971, together with her husband, the painter Paul Roussopoulos, she founded the first militant video collective, Vidéo Out: Vidéo Out. Through her videos, she gave a voice to those who were silenced in the newspapers or on television, such as women, workers, immigrants, homosexuals and prostitutes. In 1974, with Seyrig and Ioana Wieder she set up an association Les Muses s'amusent, which soon became Les Insoumuses, dedicated to militant video creation. From 1973 to 1976, Carole Roussopoulos taught video at the University of Vincennes, and in 1982 she founded the Centre audiovisuel Simone de Beauvoir with Delphine Seyrig and Ioana Wieder.

Blanche Blouin, Peggy Préau, Nicole Fernández Ferrer et Barbara Alves Rangel du Centre audiovisuel Simone de Beauvoir, Michel Chomarat, Stéphane Emptaz, Francis Ehrhardt, Jean-Marc Guillot, Laida Lertxundi, Nicolas Romarie, Sonja Dicquemare et

Morgan Labar de l’ENSBA Lyon, Jean-Paul Laroche, Lola Levy de TDS contre Les Guerres, Lilian Mathieu, Ivan Mitifiot, Anouk Blanco et Romane Guerineau du festival Écrans Mixtes, Callisto McNulty, Maxime Naudet, Diane Réa, Emma de Cabiria, Dominique Lagorgette, Cybèle Lesperance, Norbert Dufort, le Centre Audiovisuel Simone de Beauvoir, l’ENSBA Lyon, l’IAC - Institut d'art contemporain - Villeurbanne / Rhone Alpes, la Bibliothèque Municipale de Lyon, le Festival Écrans mixtes, le Lavoir Public, le Théatre de l'Élysée et Pour la suite du Monde, L'Aquarium Ciné-Café.

Chronologie de la révolte des prostituées de Lyon sur le site Tullia.fr

Blanche Blouin, Peggy Préau, Nicole Fernández Ferrer et Barbara Alves Rangel du Centre audiovisuel Simone de Beauvoir, Michel Chomarat, Stéphane Emptaz, Francis Ehrhardt, Jean-Marc Guillot, Laida Lertxundi, Nicolas Romarie, Sonja Dicquemare et

Morgan Labar de l’ENSBA Lyon, Jean-Paul Laroche, Lola Levy de TDS contre Les Guerres, Lilian Mathieu, Ivan Mitifiot, Anouk Blanco et Romane Guerineau du festival Écrans Mixtes, Callisto McNulty, Maxime Naudet, Diane Réa, Emma de Cabiria, Dominique Lagorgette, Cybèle Lesperance, Norbert Dufort, le Centre Audiovisuel Simone de Beauvoir, l’ENSBA Lyon, l’IAC - Institut d'art contemporain - Villeurbanne / Rhone Alpes, la Bibliothèque Municipale de Lyon, le Festival Écrans mixtes, le Lavoir Public, le Théatre de l'Élysée, Pour la suite du Monde, L'Aquarium Ciné-Café.

Chronologie de la révolte des prostituées de Lyon sur le site Tullia.fr

La Salle de bains reçoit le soutien du Ministère de la Culture DRAC Auvergne-Rhône-Alpes,

de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et de la Ville de Lyon.

Elle est membre des réseaux ACRA et ADELE.