Vérité Tropicale

Du 6 juin au 4 juillet 2009From 6 June to 4 July 2009

Hors les murs → Circuit, Lausanne

Qu’il s’agisse de Warhol et ses superstars new-yorkaises, ou d’Eduardo Paolozzi, Richard Hamilton et leur science-fiction industrielle, l’art pop s’est appuyé d’emblée sur des mythologies toujours spécifiques et locales.

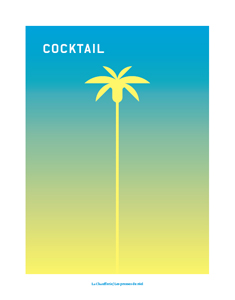

« Vérité tropicale » est une exposition d’été, pensée à partir de l’une de ces mythologies pop, la pulsion exotique qui submergea l’Amérique d’après-guerre. Une dizaine d’années avant l’apparition du rock’n’roll, les célibataires américains adoptèrent l’escapism comme mode de vie, le dieu polynésien Tiki comme symbole de la libération sexuelle et du voyage, et l’exotica, un sous-genre d’easy-listening, devint la bande-son d’une génération bien décidée à s’amuser. Dans des décors vaguement inspirés de l’art océanien (dans sa version touristique), un cocktail trop fort à la main, cette génération s’inventa pour un temps un paradis urbain à l’érotisme agressif où l’été ne finissait jamais.

ESCAPISM

Edward Said décrivit déjà dans Orientalism un phénomène historique similaire, la manière,dont les artistes, les institutions, les idées reçues, et toutes sortes de discours autorisés, du guide de voyage aux romans populaires, ont forgé dès le XIXe siècle le mythe d’un Orient amalgamant tous les pays à l’est de l’Europe. Les industries culturelles ont ensuite fomenté une véritable guerre des mondes, entre l’exotisme latin, les turqueries, les rêves chinois, les mers caribéennes, le Brésil, et un Pacifique Sud, fantasmé comme une nouvelle Arcadie alors qu’il venait d’être le lieu de sanglants affrontements.

L’exotica, condensé musical d’un ailleurs aussi flou que fascinant, fonctionne sur le même principe. Dans les disques de Les Baxter, Arthur Lyman ou de Martin Denny, les rythmes africains se mélangent aux sonorités asiatiques pour produire un lieu absolument fictionnel. C’est le fétiche exotique parfait, à la fois totalement inauthentique et absolument fascinant. L’orientalisme et le tropicalisme à sa suite, sont donc impensables hors de l’invention des techniques de reproduction et de diffusion de plus en plus massives depuis le début du XIXe siècle. Ce vaste espace imaginaire comprend aujourd’hui aussi bien les reproductions de La Femme au perroquet de Courbet, que les fonds d’écrans tropicaux, la mauvaise lounge, ou encore le récit des frasques des Happy Mondays partis enregistrer aux Bahamas et coulant leur label, le célèbre Factory Records.

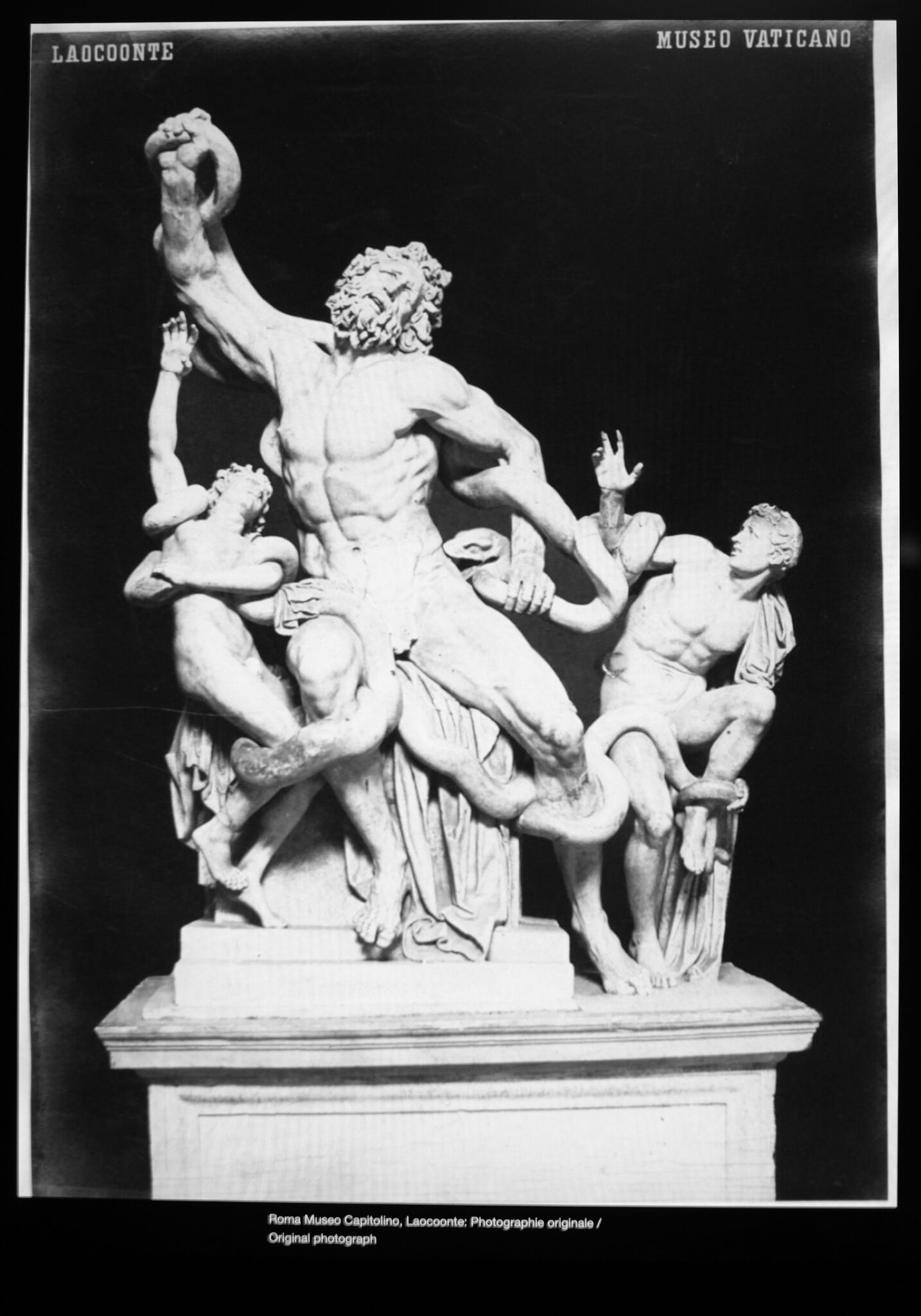

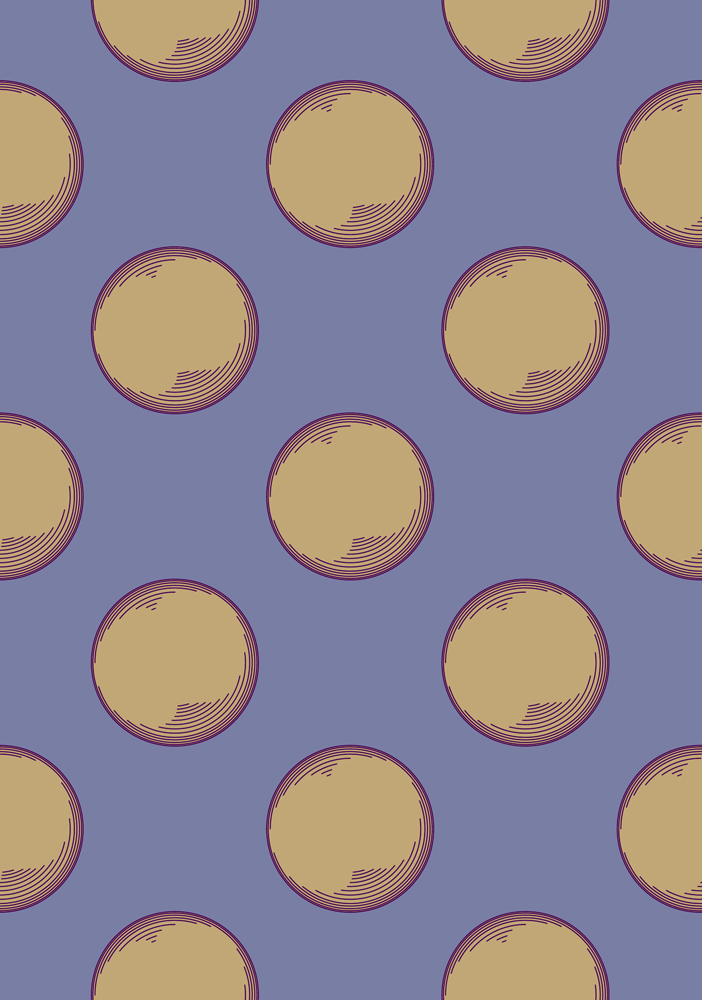

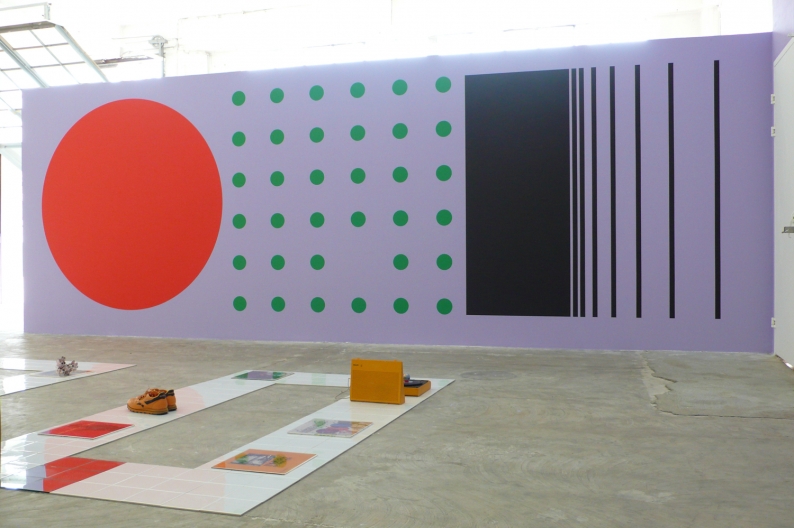

L’expostion reprend ce principe de mélange, et s’ancre dans ces représentations collectives, cette imagerie le plus souvent anonyme (même si Josef Albers a réalisé quelques pochettes pour Command Records). Le wall painting de Francis Baudevin (réalisé à partir de la pochette de Bongos Flutes Guitars de Los Admiradores) renvoie très clairement à cette abstraction d’exotisme portée par l’exotica. Anthea Hamilton réalise une scénographie qui donne à voir certaines de ces pochettes de disques. Magali Reus propose une série de sculptures en rapport à la mythologie pop des années 1980 (Miami-Californie), et réfléchit à la nature décorative d’un minimalisme utilisé désormais comme pur agrément dans les lieux de divertissement. Quant à l’écossais Mick Peter, qui a construit une grande partie de son travail sur la mise en scène des idées reçues, il renvoie l’exotisme à sa nature profondément commerciale et matériellement déceptive. Enfin, des œuvres de Jeffrey Vallance (qui est aussi un grand collectionneur de tiki art et de pop polynésien) viennent achever cette guerre des mondes et des imaginaires, avec des œuvres ancrées dans l’ère géographique océanienne.

« Il faut vivre avec la culture qui fut, depuis l’enfance, la nôtre, et non pas la rejeter au nom d’une maturité définie par la seule mode. » (Richard Halloway)

L’expression « Vérité tropicale » est également empruntée au titre de l’autobiographie du chanteur Caetano Veloso, qui y raconte comment l’avant-garde Tropicalia à la fin des sixties bouleversa la musique, l’avant-garde et la politique brésilienne d’un seul mouvement. Méfiant devant toutes les « garde-robes folkloriques » que la médiatisation de Tropicalia ne manquerait pas d’amener (mais la figure mythique de l’artiste pop, blanc, masculin, sophistiqué, cool n’est-elle pas elle aussi absolument folklorique ?), Veloso inventa pour son propre compte un mélange tropical, à la fois local et totalement pop, un modèle qui, oscillant entre la cannibalisation d’une culture importée et la fidélité à un héritage local perçu comme seul gage de l’authenticité de l’œuvre, fournit aujourd’hui un exemple inspirant d’appropriation culturelle réussie.

Jill Gasparina

Qu’il s’agisse de Warhol et ses superstars new-yorkaises, ou d’Eduardo Paolozzi, Richard Hamilton et leur science-fiction industrielle, l’art pop s’est appuyé d’emblée sur des mythologies toujours spécifiques et locales.

« Vérité tropicale » est une exposition d’été, pensée à partir de l’une de ces mythologies pop, la pulsion exotique qui submergea l’Amérique d’après-guerre. Une dizaine d’années avant l’apparition du rock’n’roll, les célibataires américains adoptèrent l’escapism comme mode de vie, le dieu polynésien Tiki comme symbole de la libération sexuelle et du voyage, et l’exotica, un sous-genre d’easy-listening, devint la bande-son d’une génération bien décidée à s’amuser. Dans des décors vaguement inspirés de l’art océanien (dans sa version touristique), un cocktail trop fort à la main, cette génération s’inventa pour un temps un paradis urbain à l’érotisme agressif où l’été ne finissait jamais.

ESCAPISM

Edward Said décrivit déjà dans Orientalism un phénomène historique similaire, la manière,dont les artistes, les institutions, les idées reçues, et toutes sortes de discours autorisés, du guide de voyage aux romans populaires, ont forgé dès le XIXe siècle le mythe d’un Orient amalgamant tous les pays à l’est de l’Europe. Les industries culturelles ont ensuite fomenté une véritable guerre des mondes, entre l’exotisme latin, les turqueries, les rêves chinois, les mers caribéennes, le Brésil, et un Pacifique Sud, fantasmé comme une nouvelle Arcadie alors qu’il venait d’être le lieu de sanglants affrontements.

L’exotica, condensé musical d’un ailleurs aussi flou que fascinant, fonctionne sur le même principe. Dans les disques de Les Baxter, Arthur Lyman ou de Martin Denny, les rythmes africains se mélangent aux sonorités asiatiques pour produire un lieu absolument fictionnel. C’est le fétiche exotique parfait, à la fois totalement inauthentique et absolument fascinant. L’orientalisme et le tropicalisme à sa suite, sont donc impensables hors de l’invention des techniques de reproduction et de diffusion de plus en plus massives depuis le début du XIXe siècle. Ce vaste espace imaginaire comprend aujourd’hui aussi bien les reproductions de La Femme au perroquet de Courbet, que les fonds d’écrans tropicaux, la mauvaise lounge, ou encore le récit des frasques des Happy Mondays partis enregistrer aux Bahamas et coulant leur label, le célèbre Factory Records.

L’expostion reprend ce principe de mélange, et s’ancre dans ces représentations collectives, cette imagerie le plus souvent anonyme (même si Josef Albers a réalisé quelques pochettes pour Command Records). Le wall painting de Francis Baudevin (réalisé à partir de la pochette de Bongos Flutes Guitars de Los Admiradores) renvoie très clairement à cette abstraction d’exotisme portée par l’exotica. Anthea Hamilton réalise une scénographie qui donne à voir certaines de ces pochettes de disques. Magali Reus propose une série de sculptures en rapport à la mythologie pop des années 1980 (Miami-Californie), et réfléchit à la nature décorative d’un minimalisme utilisé désormais comme pur agrément dans les lieux de divertissement. Quant à l’écossais Mick Peter, qui a construit une grande partie de son travail sur la mise en scène des idées reçues, il renvoie l’exotisme à sa nature profondément commerciale et matériellement déceptive. Enfin, des œuvres de Jeffrey Vallance (qui est aussi un grand collectionneur de tiki art et de pop polynésien) viennent achever cette guerre des mondes et des imaginaires, avec des œuvres ancrées dans l’ère géographique océanienne.

« Il faut vivre avec la culture qui fut, depuis l’enfance, la nôtre, et non pas la rejeter au nom d’une maturité définie par la seule mode. » (Richard Halloway)

L’expression « Vérité tropicale » est également empruntée au titre de l’autobiographie du chanteur Caetano Veloso, qui y raconte comment l’avant-garde Tropicalia à la fin des sixties bouleversa la musique, l’avant-garde et la politique brésilienne d’un seul mouvement. Méfiant devant toutes les « garde-robes folkloriques » que la médiatisation de Tropicalia ne manquerait pas d’amener (mais la figure mythique de l’artiste pop, blanc, masculin, sophistiqué, cool n’est-elle pas elle aussi absolument folklorique ?), Veloso inventa pour son propre compte un mélange tropical, à la fois local et totalement pop, un modèle qui, oscillant entre la cannibalisation d’une culture importée et la fidélité à un héritage local perçu comme seul gage de l’authenticité de l’œuvre, fournit aujourd’hui un exemple inspirant d’appropriation culturelle réussie.

Jill Gasparina

Hors les murs → Circuit, Lausanne

Qu’il s’agisse de Warhol et ses superstars new-yorkaises, ou d’Eduardo Paolozzi, Richard Hamilton et leur science-fiction industrielle, l’art pop s’est appuyé d’emblée sur des mythologies toujours spécifiques et locales.

« Vérité tropicale » est une exposition d’été, pensée à partir de l’une de ces mythologies pop, la pulsion exotique qui submergea l’Amérique d’après-guerre. Une dizaine d’années avant l’apparition du rock’n’roll, les célibataires américains adoptèrent l’escapism comme mode de vie, le dieu polynésien Tiki comme symbole de la libération sexuelle et du voyage, et l’exotica, un sous-genre d’easy-listening, devint la bande-son d’une génération bien décidée à s’amuser. Dans des décors vaguement inspirés de l’art océanien (dans sa version touristique), un cocktail trop fort à la main, cette génération s’inventa pour un temps un paradis urbain à l’érotisme agressif où l’été ne finissait jamais.

ESCAPISM

Edward Said décrivit déjà dans Orientalism un phénomène historique similaire, la manière,dont les artistes, les institutions, les idées reçues, et toutes sortes de discours autorisés, du guide de voyage aux romans populaires, ont forgé dès le XIXe siècle le mythe d’un Orient amalgamant tous les pays à l’est de l’Europe. Les industries culturelles ont ensuite fomenté une véritable guerre des mondes, entre l’exotisme latin, les turqueries, les rêves chinois, les mers caribéennes, le Brésil, et un Pacifique Sud, fantasmé comme une nouvelle Arcadie alors qu’il venait d’être le lieu de sanglants affrontements.

L’exotica, condensé musical d’un ailleurs aussi flou que fascinant, fonctionne sur le même principe. Dans les disques de Les Baxter, Arthur Lyman ou de Martin Denny, les rythmes africains se mélangent aux sonorités asiatiques pour produire un lieu absolument fictionnel. C’est le fétiche exotique parfait, à la fois totalement inauthentique et absolument fascinant. L’orientalisme et le tropicalisme à sa suite, sont donc impensables hors de l’invention des techniques de reproduction et de diffusion de plus en plus massives depuis le début du XIXe siècle. Ce vaste espace imaginaire comprend aujourd’hui aussi bien les reproductions de La Femme au perroquet de Courbet, que les fonds d’écrans tropicaux, la mauvaise lounge, ou encore le récit des frasques des Happy Mondays partis enregistrer aux Bahamas et coulant leur label, le célèbre Factory Records.

L’expostion reprend ce principe de mélange, et s’ancre dans ces représentations collectives, cette imagerie le plus souvent anonyme (même si Josef Albers a réalisé quelques pochettes pour Command Records). Le wall painting de Francis Baudevin (réalisé à partir de la pochette de Bongos Flutes Guitars de Los Admiradores) renvoie très clairement à cette abstraction d’exotisme portée par l’exotica. Anthea Hamilton réalise une scénographie qui donne à voir certaines de ces pochettes de disques. Magali Reus propose une série de sculptures en rapport à la mythologie pop des années 1980 (Miami-Californie), et réfléchit à la nature décorative d’un minimalisme utilisé désormais comme pur agrément dans les lieux de divertissement. Quant à l’écossais Mick Peter, qui a construit une grande partie de son travail sur la mise en scène des idées reçues, il renvoie l’exotisme à sa nature profondément commerciale et matériellement déceptive. Enfin, des œuvres de Jeffrey Vallance (qui est aussi un grand collectionneur de tiki art et de pop polynésien) viennent achever cette guerre des mondes et des imaginaires, avec des œuvres ancrées dans l’ère géographique océanienne.

« Il faut vivre avec la culture qui fut, depuis l’enfance, la nôtre, et non pas la rejeter au nom d’une maturité définie par la seule mode. » (Richard Halloway)

L’expression « Vérité tropicale » est également empruntée au titre de l’autobiographie du chanteur Caetano Veloso, qui y raconte comment l’avant-garde Tropicalia à la fin des sixties bouleversa la musique, l’avant-garde et la politique brésilienne d’un seul mouvement. Méfiant devant toutes les « garde-robes folkloriques » que la médiatisation de Tropicalia ne manquerait pas d’amener (mais la figure mythique de l’artiste pop, blanc, masculin, sophistiqué, cool n’est-elle pas elle aussi absolument folklorique ?), Veloso inventa pour son propre compte un mélange tropical, à la fois local et totalement pop, un modèle qui, oscillant entre la cannibalisation d’une culture importée et la fidélité à un héritage local perçu comme seul gage de l’authenticité de l’œuvre, fournit aujourd’hui un exemple inspirant d’appropriation culturelle réussie.

Jill Gasparina

Qu’il s’agisse de Warhol et ses superstars new-yorkaises, ou d’Eduardo Paolozzi, Richard Hamilton et leur science-fiction industrielle, l’art pop s’est appuyé d’emblée sur des mythologies toujours spécifiques et locales.

« Vérité tropicale » est une exposition d’été, pensée à partir de l’une de ces mythologies pop, la pulsion exotique qui submergea l’Amérique d’après-guerre. Une dizaine d’années avant l’apparition du rock’n’roll, les célibataires américains adoptèrent l’escapism comme mode de vie, le dieu polynésien Tiki comme symbole de la libération sexuelle et du voyage, et l’exotica, un sous-genre d’easy-listening, devint la bande-son d’une génération bien décidée à s’amuser. Dans des décors vaguement inspirés de l’art océanien (dans sa version touristique), un cocktail trop fort à la main, cette génération s’inventa pour un temps un paradis urbain à l’érotisme agressif où l’été ne finissait jamais.

ESCAPISM

Edward Said décrivit déjà dans Orientalism un phénomène historique similaire, la manière,dont les artistes, les institutions, les idées reçues, et toutes sortes de discours autorisés, du guide de voyage aux romans populaires, ont forgé dès le XIXe siècle le mythe d’un Orient amalgamant tous les pays à l’est de l’Europe. Les industries culturelles ont ensuite fomenté une véritable guerre des mondes, entre l’exotisme latin, les turqueries, les rêves chinois, les mers caribéennes, le Brésil, et un Pacifique Sud, fantasmé comme une nouvelle Arcadie alors qu’il venait d’être le lieu de sanglants affrontements.

L’exotica, condensé musical d’un ailleurs aussi flou que fascinant, fonctionne sur le même principe. Dans les disques de Les Baxter, Arthur Lyman ou de Martin Denny, les rythmes africains se mélangent aux sonorités asiatiques pour produire un lieu absolument fictionnel. C’est le fétiche exotique parfait, à la fois totalement inauthentique et absolument fascinant. L’orientalisme et le tropicalisme à sa suite, sont donc impensables hors de l’invention des techniques de reproduction et de diffusion de plus en plus massives depuis le début du XIXe siècle. Ce vaste espace imaginaire comprend aujourd’hui aussi bien les reproductions de La Femme au perroquet de Courbet, que les fonds d’écrans tropicaux, la mauvaise lounge, ou encore le récit des frasques des Happy Mondays partis enregistrer aux Bahamas et coulant leur label, le célèbre Factory Records.

L’expostion reprend ce principe de mélange, et s’ancre dans ces représentations collectives, cette imagerie le plus souvent anonyme (même si Josef Albers a réalisé quelques pochettes pour Command Records). Le wall painting de Francis Baudevin (réalisé à partir de la pochette de Bongos Flutes Guitars de Los Admiradores) renvoie très clairement à cette abstraction d’exotisme portée par l’exotica. Anthea Hamilton réalise une scénographie qui donne à voir certaines de ces pochettes de disques. Magali Reus propose une série de sculptures en rapport à la mythologie pop des années 1980 (Miami-Californie), et réfléchit à la nature décorative d’un minimalisme utilisé désormais comme pur agrément dans les lieux de divertissement. Quant à l’écossais Mick Peter, qui a construit une grande partie de son travail sur la mise en scène des idées reçues, il renvoie l’exotisme à sa nature profondément commerciale et matériellement déceptive. Enfin, des œuvres de Jeffrey Vallance (qui est aussi un grand collectionneur de tiki art et de pop polynésien) viennent achever cette guerre des mondes et des imaginaires, avec des œuvres ancrées dans l’ère géographique océanienne.

« Il faut vivre avec la culture qui fut, depuis l’enfance, la nôtre, et non pas la rejeter au nom d’une maturité définie par la seule mode. » (Richard Halloway)

L’expression « Vérité tropicale » est également empruntée au titre de l’autobiographie du chanteur Caetano Veloso, qui y raconte comment l’avant-garde Tropicalia à la fin des sixties bouleversa la musique, l’avant-garde et la politique brésilienne d’un seul mouvement. Méfiant devant toutes les « garde-robes folkloriques » que la médiatisation de Tropicalia ne manquerait pas d’amener (mais la figure mythique de l’artiste pop, blanc, masculin, sophistiqué, cool n’est-elle pas elle aussi absolument folklorique ?), Veloso inventa pour son propre compte un mélange tropical, à la fois local et totalement pop, un modèle qui, oscillant entre la cannibalisation d’une culture importée et la fidélité à un héritage local perçu comme seul gage de l’authenticité de l’œuvre, fournit aujourd’hui un exemple inspirant d’appropriation culturelle réussie.

Jill Gasparina

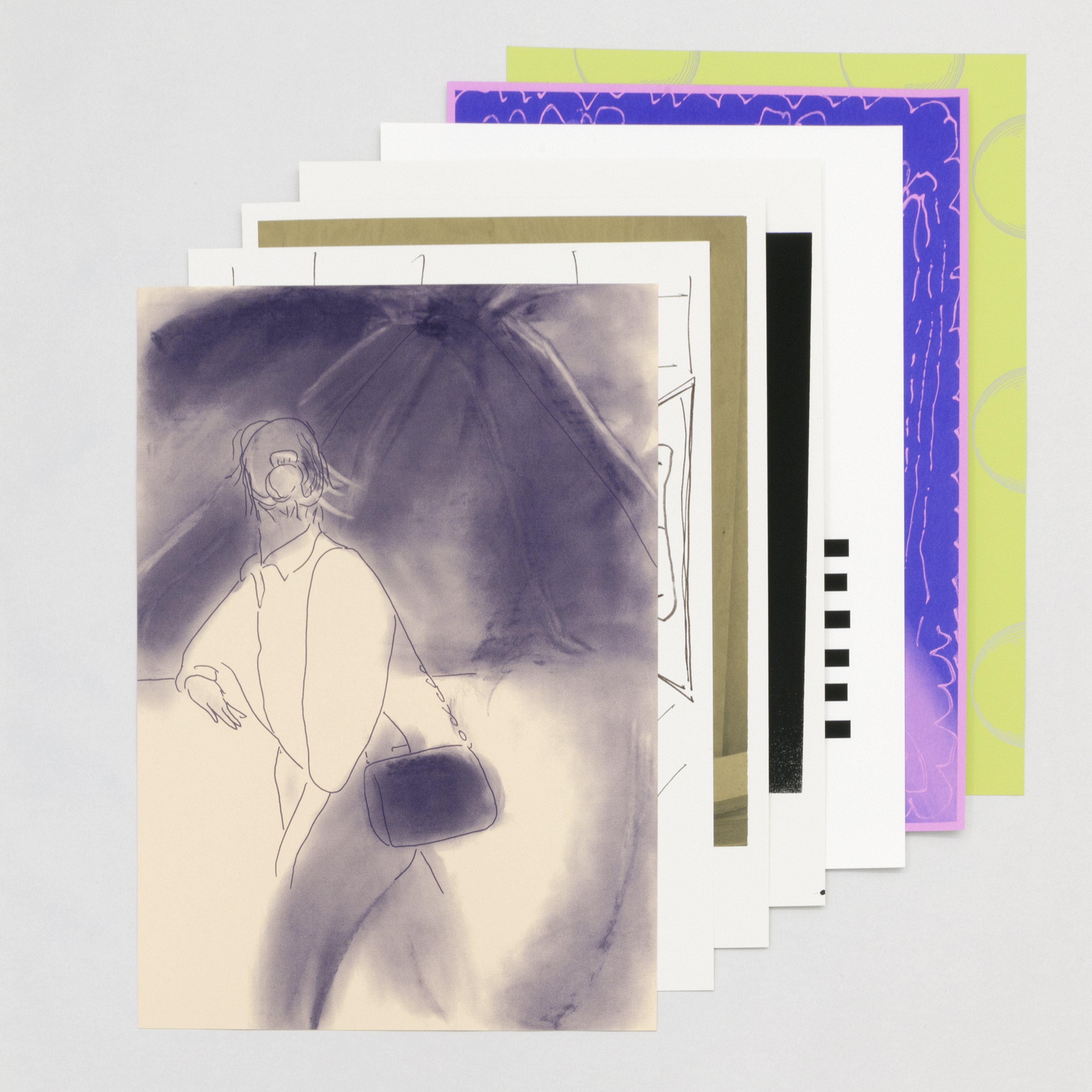

Vérité Tropicale, 2009

carton d'invitation

Anthea Hamilton, née en 1978 (Angleterre).

Vit et travaille à Londres.

Représentée par Ibid Projects.

Vit et travaille à Londres.

Représentée par Ibid Projects.

Anthea Hamilton, née en 1978 (Angleterre).

Vit et travaille à Londres.

Représentée par Ibid Projects.

Vit et travaille à Londres.

Représentée par Ibid Projects.

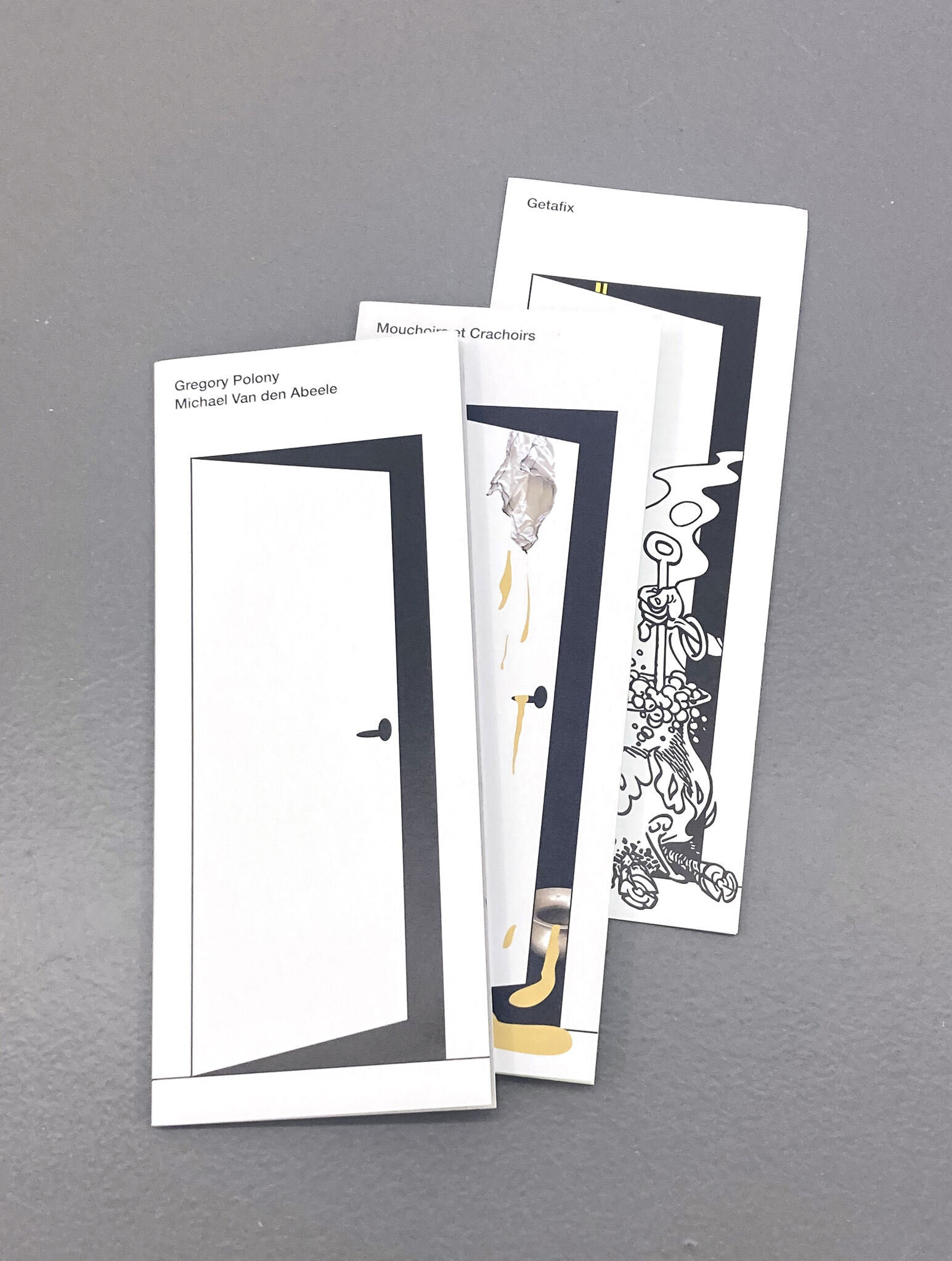

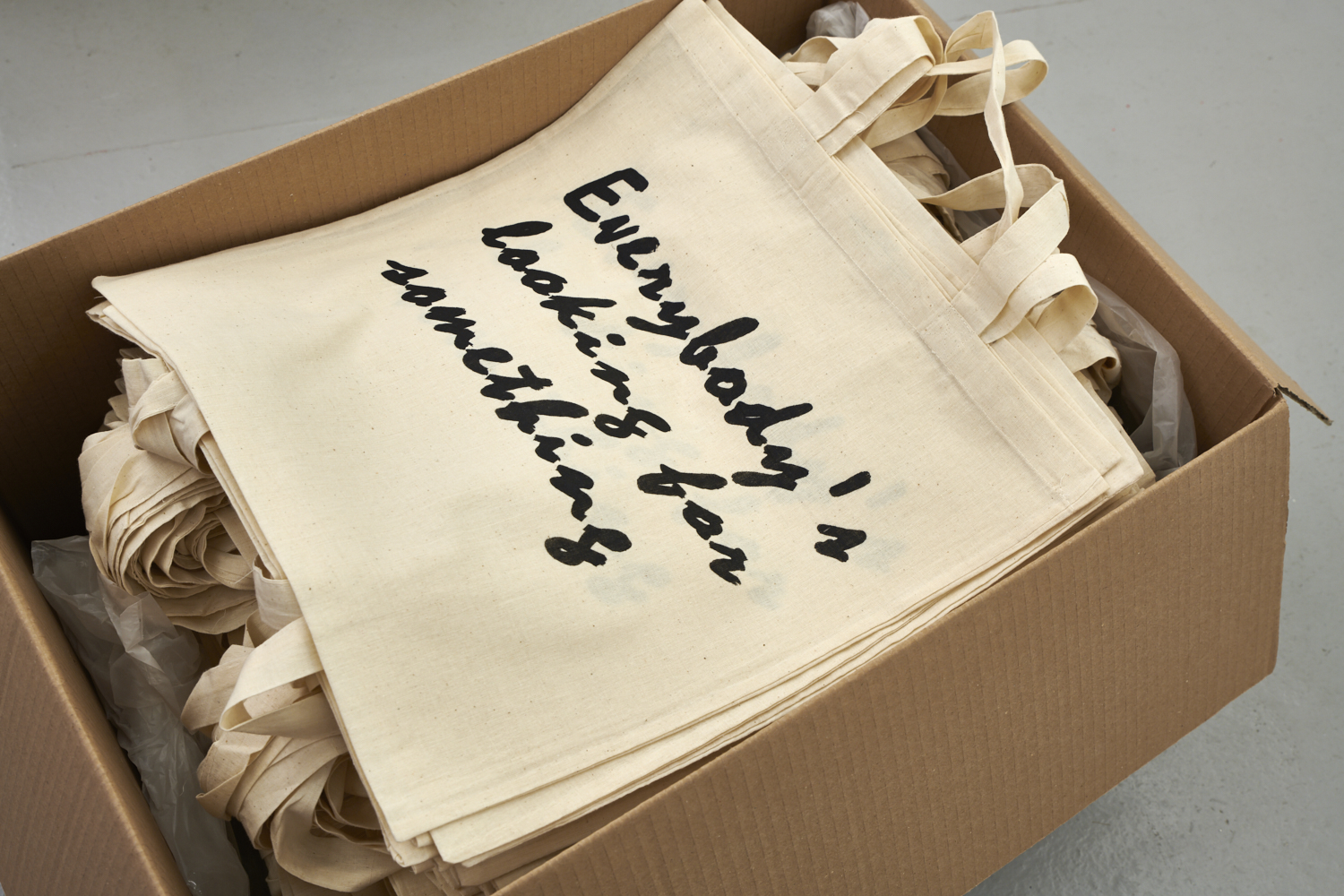

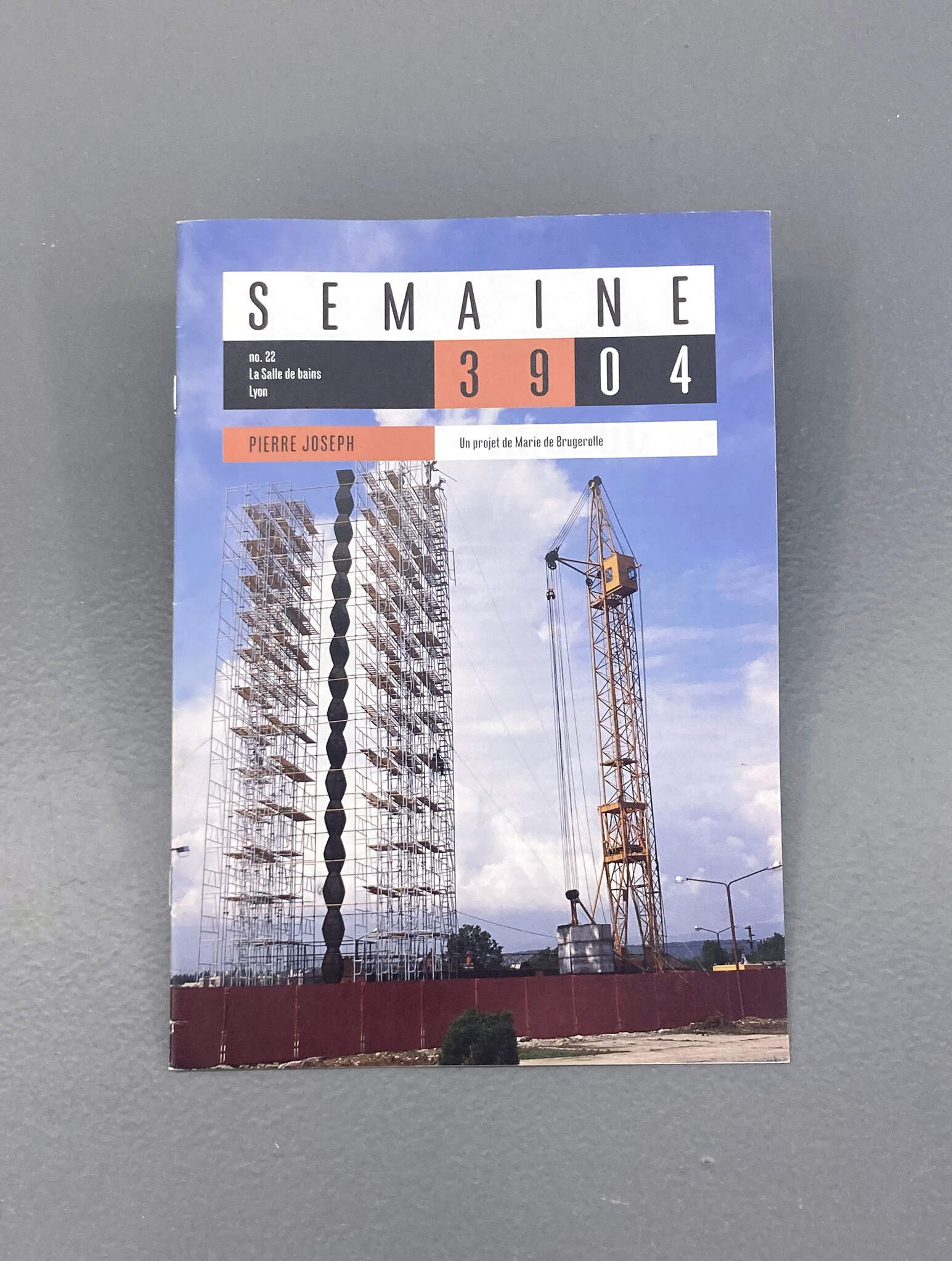

Mick Peter, né en 1974 (Allemagne).

Vit et travaille à Glasgow.

Représenté par Crèvecœur.

Vit et travaille à Glasgow.

Représenté par Crèvecœur.

Mick Peter, né en 1974 (Allemagne).

Vit et travaille à Glasgow.

Représenté par Crèvecœur.

Vit et travaille à Glasgow.

Représenté par Crèvecœur.

Magali Reus, née en 1981 (Pays-Bas).

Vit et travaille à Londres.

Représentée par The Approach et Fons Welters.

Vit et travaille à Londres.

Représentée par The Approach et Fons Welters.

Magali Reus, née en 1981 (Pays-Bas).

Vit et travaille à Londres.

Représentée par The Approach et Fons Welters.

Vit et travaille à Londres.

Représentée par The Approach et Fons Welters.

Jeffrey Valance, né en 1955 (USA).

Vit et travaille à Reseda (Californie).

Représenté par Galerie Nathalie Obadia.

Vit et travaille à Reseda (Californie).

Représenté par Galerie Nathalie Obadia.

Jeffrey Valance, né en 1955 (USA).

Vit et travaille à Reseda (Californie).

Représenté par Galerie Nathalie Obadia.

Vit et travaille à Reseda (Californie).

Représenté par Galerie Nathalie Obadia.

Exposition présentée à CIRCUIT, Centre d’art contemporain (Lausanne) dans le cadre de la création contemporaine La belle voisine de Rhône-Alpes en Suisse.

Elle a été initiée par la Région Rhône-Alpes et Pro Helvetia, Fondation suisse pour la culture.

Exposition présentée à CIRCUIT, Centre d’art contemporain (Lausanne) dans le cadre de la création contemporaine La belle voisine de Rhône-Alpes en Suisse.

Elle a été initiée par la Région Rhône-Alpes et Pro Helvetia, Fondation suisse pour la culture.

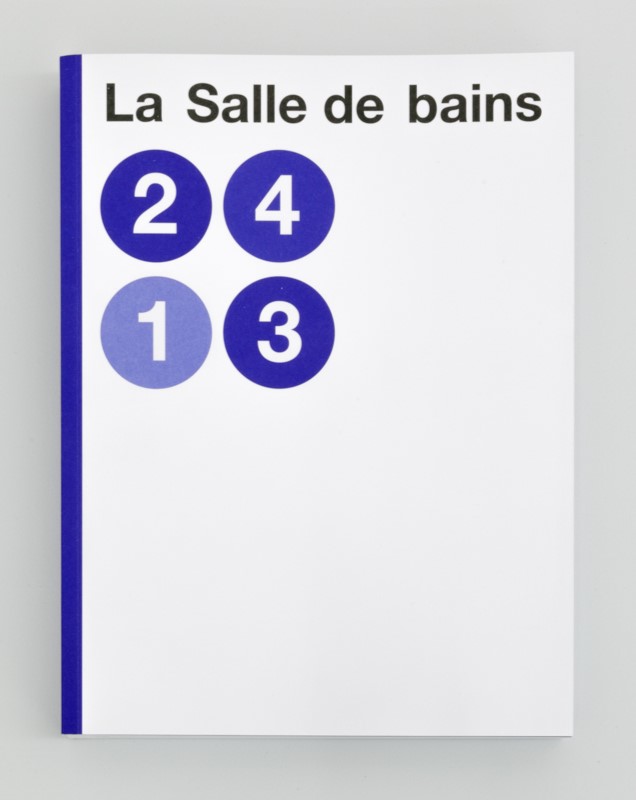

La Salle de bains reçoit le soutien du Ministère de la Culture DRAC Auvergne-Rhône-Alpes,

de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et de la Ville de Lyon.

de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et de la Ville de Lyon.