Photos : Aurélie Leplatre / © La Salle de bains

Photos : Aurélie Leplatre / © La Salle de bains

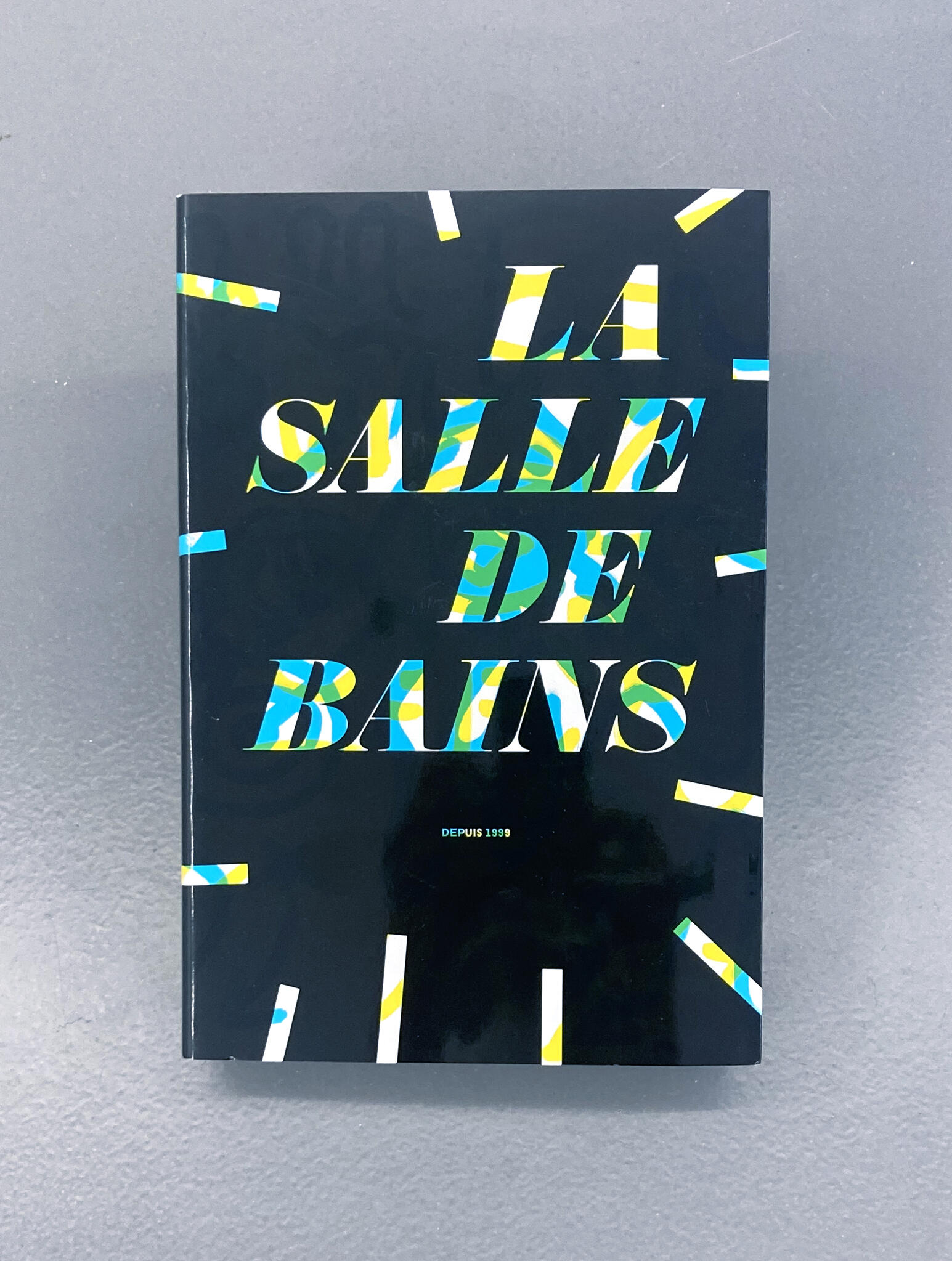

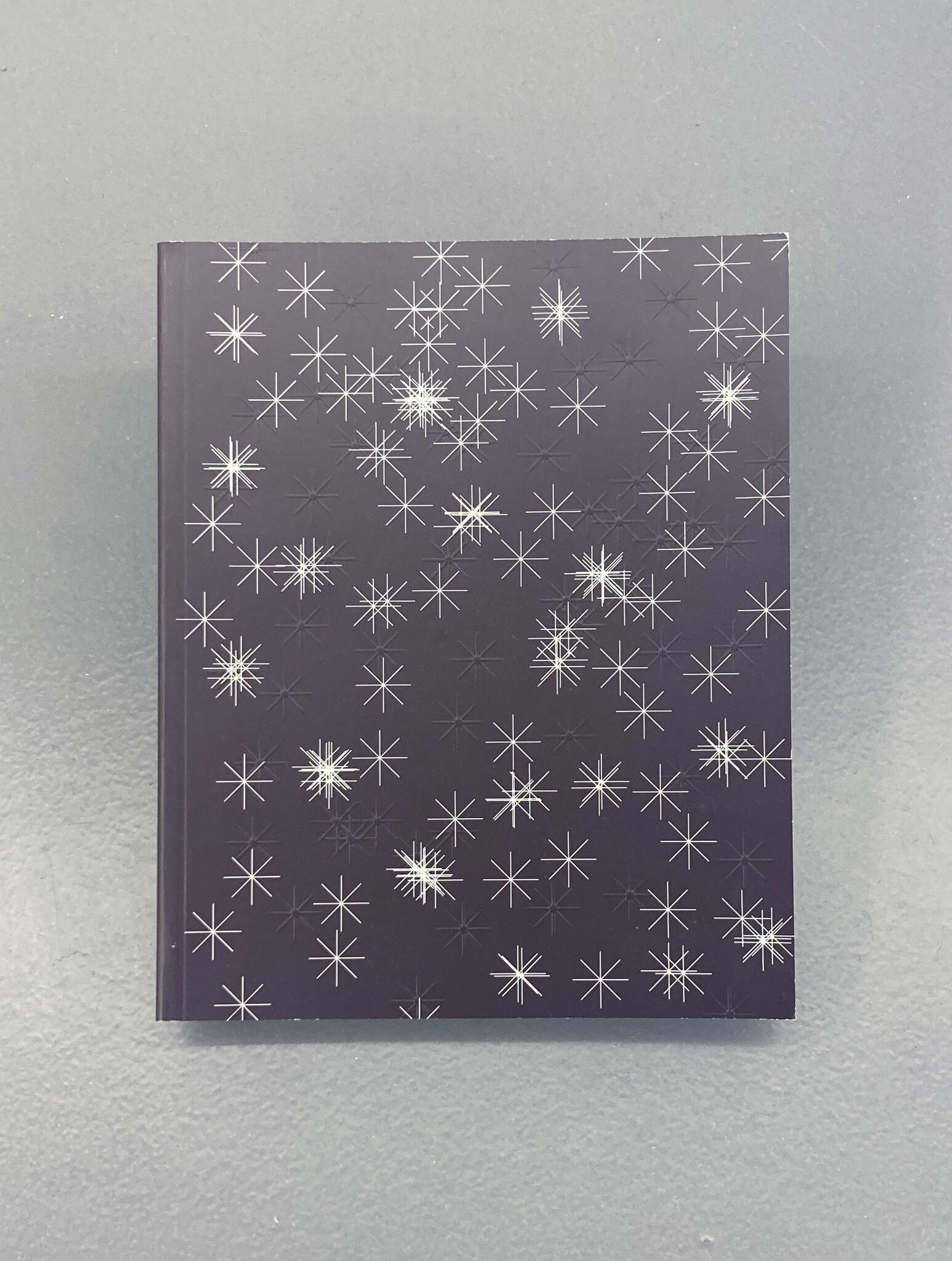

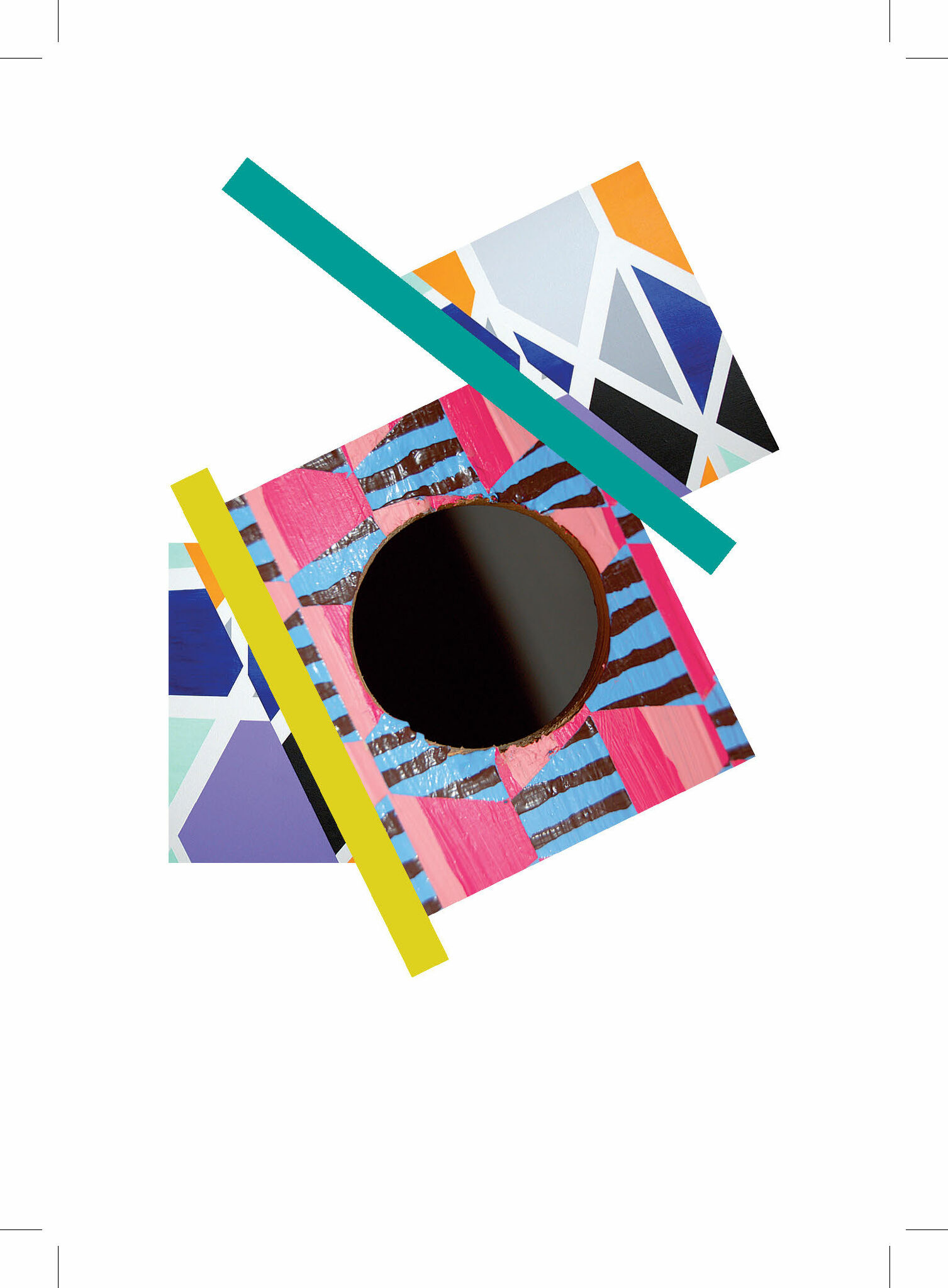

Patterns

Du 14 février au 26 mars 2011From 14 February to 26 March 2011

Dans son Vocabulaire d’Esthétique, Étienne Souriau écrit que le terme « motif » désigne, dans les arts plastiques, 1) un dessin ou en général une forme unitaire, sculptée ou peinte, qui se répète ou se développe de manière décorative, 2) la réalité que veut rendre un peintre. Il ajoute, ce qui est faux, que le terme ne s’emploie pas en littérature avant de s’intéresser à l’étymologie du terme: « motivus désigne, en latin, « ce qui meut ». Le motif d’un décor ornementé, le motif, paysage où va le peintre, le motif (mélodique, harmonique, rythmique) qui est réputé conférer à une pièce de musique son allant, son allure ou son unité, paraissent avoir ceci de commun avec le motif (psychologique) d’un comportement, ou le motif (juridique) d’un arrêté, qu’ils impriment au contexte au sein duquel ils agissent une orientation, une direction, un but. On peut donc donner du motif en esthétique une définition générale : c’est l’idée directrice qui entraîne le développement de l’œuvre et la pousse vers la réalisation de sa nature ». Dans les arts, précise le Robert historique d’Alain Rey, le terme est utilisé d’abord dans la musique (1703), puis en peinture (1824) et enfin dans les autres arts. Le nouveau Littré évoque quant à lui brièvement le sens qui domine dans les Arts Décoratifs, celui d’un « dessin qui se répète dans un dessin ou un tissu ».

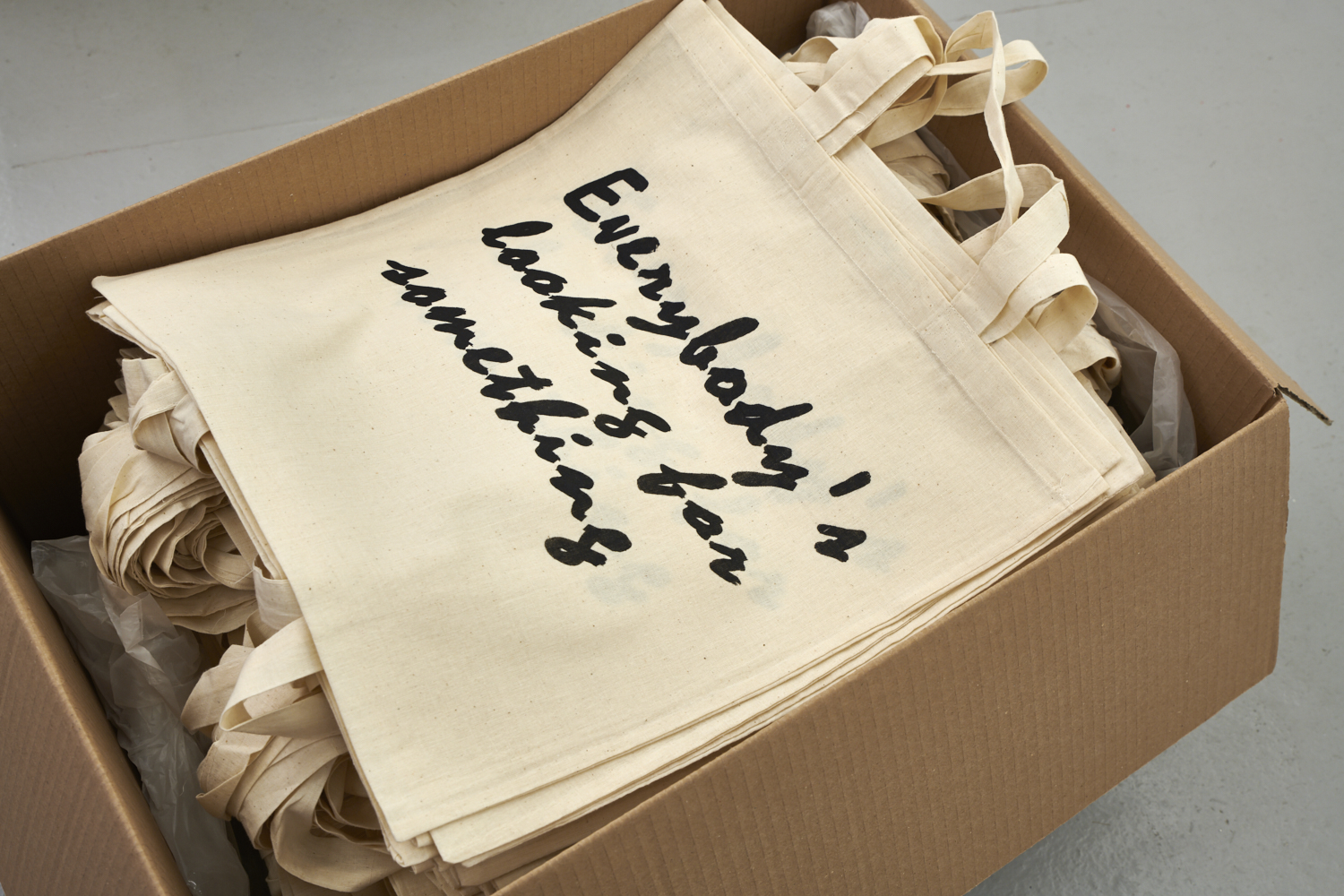

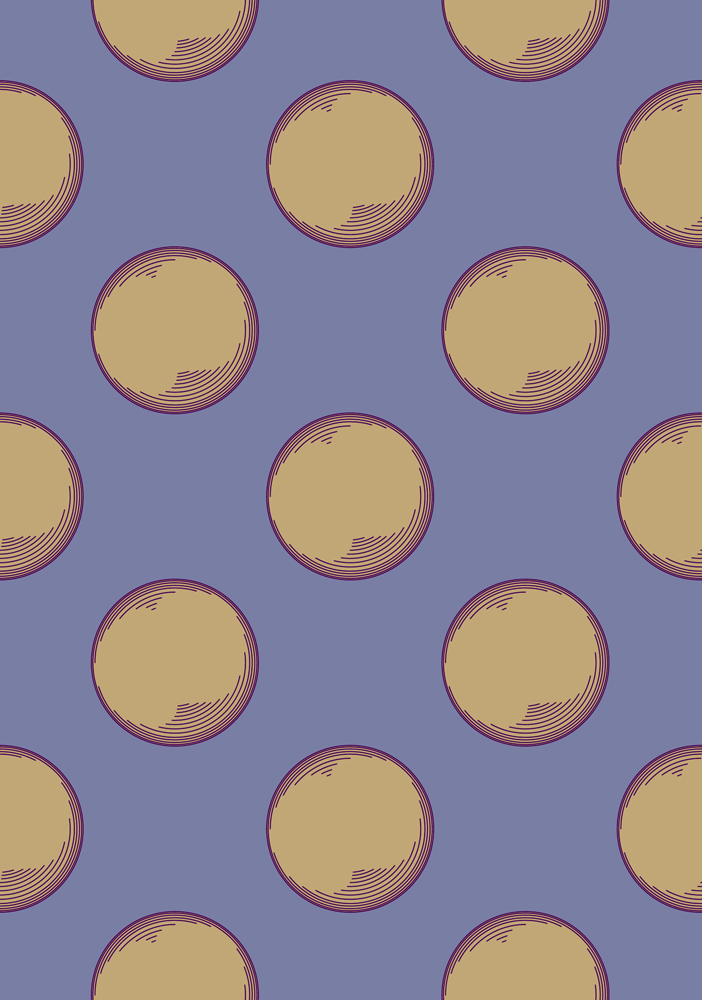

L’exposition de Sophia Ajdir s’appelle Patterns. L’anglais pattern est justement la traduction exacte du « motif » français. Le mot dérive de l’ancien français « patron », qui dérive lui-même du latin médiéval patronus. Cette étymologie comporte ainsi l’idée d’un original, ou d’un archétype qui donne lieu à de multiples copies, un principe qui structure justement toute l’exposition. Le polygone étoilé, qui se déploie en trente objets et trois couleurs (Shenzhen) appartient par exemple à la tradition des arts décoratifs arabo-musulmans. C’est d’ailleurs un motif particulièrement présent au Maroc, où l’artiste a grandi. Le diptyque articule quant à lui deux motifs décoratifs : le premier chevron est tiré d’une peinture de l’artiste américain Kenneth Noland, Sweet dark cherry, une peinture hard-edge(1) de 1966. C’est aussi un motif décoratif tout à fait classique. Le second chevron rappelle le monogramme Goyard (célèbre malletier de luxe), mais on le trouve aussi dans les arts traditionnels chinois. Il est d’ailleurs répertorié dans le célèbre ouvrage d’Owen Jones en 1856, Grammaire de l’ornement. Le motif croisé du wallpainting est quant à lui ce qu’on appelle un motif « conversationnel » (conversational pattern) : il représente un élément du réel, en l’occurrence une grille extensible telle qu’on en trouve devant les vitrines des magasins, et les devantures en général. La jeune artiste a utilisé ailleurs d’autres motifs, absents dans Pattern, comme le damier, là encore un motif très répandu au Maroc (où on le trouve de nombreux objets du quotidien et dans la décoration urbaine) mais aussi un motif qu’on pourrait qualifier d’originel, tant il repose sur un ordonnancement logique et simple (on en trouve déjà trace dans les fresques de Pompéi).

Chacun de ces motifs, en somme, renvoie à des spécificités nationales, ou régionales, il véhicule des identités, et convoque une mémoire culturelle et visuelle plus ou moins spécialisée, qui va du design textile au grand art moderniste en passant par les ornements de masse, et qui croise sans cesse les traditions décoratives occidentales et orientales. La hiérarchie entre les traditions auxquels ces motifs appartiennent n’importe pas. C’est au contraire leur capacité à se propager avec facilité d’une tradition à l’autre qui se trouve exemplifiée dans cette exposition, et plus généralement dans le travail de la jeune artiste. Proposons donc une autre interprétation de l’étymologie de notre terme de départ. Le motif ne serait pas ce qui meut et donc entraîne le développement logique d’une création, mais plutôt ce qui se meut. Le motif est cette forme mobile, qui se déplace, et passe de médium en médium tout en restant la même: il se définit d’abord par sa capacité à circuler. Le motif n’est donc pas simplement un type de sujet pour la peinture, ou un type de forme pour les arts décoratifs. Il s’agit aussi d’un format absolument capitaliste, qui rend possible la production en série et la diffusion massive de supports à valeur esthétique. Résolument transversal, le motif dynamite par avance toute tentative de penser la pureté d’un médium et instaure une forme de nomadisme pictural qui s’exprime aujourd’hui dans le travail d’artistes très différents comme John Armleder, Yayoi Kusama ou encore Daniel Buren (2).

Olivier Mosset a parlé de l’abstraction comme de quelque chose qui rend visible « l’organisation visuelle du marché » (3). De ce point de vue, le motif abstrait est la forme idéale pour mettre en évidence l’organisation des circuits de l’économie. Les polygones étoilés de Shenzhen articulent précisément cette circulation bien réelle des marchandises, pas seulement artistiques. Exposés en France, ils sont la matérialisation d’un motif trouvé marocain, et ils ont été fabriqués à Shenzhen. Situé en bordure de Hong Kong, Shenzhen a le statut de zone économique spéciale et a connu ces trente dernières années un essor économique considérable. Cette capitale de la contrefaçon a su attirer les investisseurs étrangers et a accueilli de très nombreuses entreprises occidentales désirant délocaliser leur production. Shenzhen est aujourd’hui le symbole de la globalisation et de la puissance économique chinoise. La série des trente polygones, dont l’esthétique industrielle rappelle le minimalisme mais aussi le goût de nombreux peintres abstraits depuis les sixties pour la peinture de carrosserie, met en rapport cette zone spéciale avec un autre espace, celui du grand marché de Casablanca, Derb Ghallef, dont la ville chinoise constitue une forme de réplique démesurée et monstrueuse, un double globalisé. La pièce Shenzhen fonctionne ainsi comme une espèce de chimère, un ornement marocain made in china.

Renvoyer le travail de l’artiste à une simple illustration des circuits de l’économie mondiale est malgré tout réducteur. Car comme elle le rappelle, le travail de Sophia Ajdir est avant tout une affaire de peinture. Elle s’inscrit dans la continuité de la grande tradition moderniste de Noland ou Stella (elle a réalisé en 2010 une peinture à partir du Hyena Stomp de Stella). Cela explique la composition des tableaux qu’elle réalise depuis 2 ans, et leur étrange tripartition. Créant une illusion de profondeur tout en peignant de manière très plate, Sophia Ajdir joue avec les deux conceptions historiques de la peinture occidentale (la peinture comme fenêtre sur le monde chez Alberti vs le plan flatbed théorisé par le critique américain Léo Steinberg, à partir des peintures-écrans de Rauschenberg). Elle redouble cette opposition par celle des arts occidentaux et orientaux (ces derniers étant orientés historiquement vers une planéité toute symbolique qui renvoie le regardeur à lui-même, une conception qui s’oppose radicalement aux jeux de perspective de la peinture occidentale). Ce goût du jeu tend d’ailleurs à s’exprimer dans de discrètes facéties. C’est ainsi que la fameuse « grille » moderniste se trouve littéralement transposée dans une peinture murale (4) ou que la « toile » finit par renvoyer au monogramme d’un sac de luxe (la toile Goyard) au moins autant qu’au support pictural lui-même. Soulignons encore que Sophia Ajdir hérite aussi d’une tradition qu’on pourrait qualifier de matissienne (on sait que Matisse a passé beaucoup de temps au Maroc). Elle cultive le plaisir de la couleur pure, et elle a abandonné cette dichotomie qui a longtemps structuré la pensée de l’histoire de l’art occidental, celle qui fait de l’ornement un crime, magnifie le masculin, le pur, l’occidental et l’artistique, et assimile le décoratif, l’oriental, et le féminin, renvoyés sans distinction à un statut exotique et dégradé.

Le choix d’un motif implique toujours l’expression de goûts, et de préférences toutes personnelles. Telle personne amoureuse de la géométrie préfèrera les pois, les damiers, les ondulations et les chevrons, telle autre les imprimés léopard, telle autre encore la toile de Jouy ou les game patterns (domino, jeux de cartes, ballons, casino...) : la liste des motifs est virtuellement aussi longue que celle des objets du monde. En ce sens, on pourrait dire que le motif préféré de Sophia Ajdir est la peinture abstraite géométrique américaine des années 1960. Elle la soumet à une mise en type. Et remplaçant progressivement les couleurs administratives, et primaires qui renvoyaient au Bauhaus, à Mondrian, par une palette de couleurs fraîches, vitaminées et pop (rose, menthe à l’eau, bleu ciel, vert acide), elle la revivifie. Transformée en motif, rajeunie, et réconciliée avec sa nature décorative, la peinture hard-edge semble enfin prête pour une nouvelle histoire.

L’exposition de Sophia Ajdir s’appelle Patterns. L’anglais pattern est justement la traduction exacte du « motif » français. Le mot dérive de l’ancien français « patron », qui dérive lui-même du latin médiéval patronus. Cette étymologie comporte ainsi l’idée d’un original, ou d’un archétype qui donne lieu à de multiples copies, un principe qui structure justement toute l’exposition. Le polygone étoilé, qui se déploie en trente objets et trois couleurs (Shenzhen) appartient par exemple à la tradition des arts décoratifs arabo-musulmans. C’est d’ailleurs un motif particulièrement présent au Maroc, où l’artiste a grandi. Le diptyque articule quant à lui deux motifs décoratifs : le premier chevron est tiré d’une peinture de l’artiste américain Kenneth Noland, Sweet dark cherry, une peinture hard-edge(1) de 1966. C’est aussi un motif décoratif tout à fait classique. Le second chevron rappelle le monogramme Goyard (célèbre malletier de luxe), mais on le trouve aussi dans les arts traditionnels chinois. Il est d’ailleurs répertorié dans le célèbre ouvrage d’Owen Jones en 1856, Grammaire de l’ornement. Le motif croisé du wallpainting est quant à lui ce qu’on appelle un motif « conversationnel » (conversational pattern) : il représente un élément du réel, en l’occurrence une grille extensible telle qu’on en trouve devant les vitrines des magasins, et les devantures en général. La jeune artiste a utilisé ailleurs d’autres motifs, absents dans Pattern, comme le damier, là encore un motif très répandu au Maroc (où on le trouve de nombreux objets du quotidien et dans la décoration urbaine) mais aussi un motif qu’on pourrait qualifier d’originel, tant il repose sur un ordonnancement logique et simple (on en trouve déjà trace dans les fresques de Pompéi).

Chacun de ces motifs, en somme, renvoie à des spécificités nationales, ou régionales, il véhicule des identités, et convoque une mémoire culturelle et visuelle plus ou moins spécialisée, qui va du design textile au grand art moderniste en passant par les ornements de masse, et qui croise sans cesse les traditions décoratives occidentales et orientales. La hiérarchie entre les traditions auxquels ces motifs appartiennent n’importe pas. C’est au contraire leur capacité à se propager avec facilité d’une tradition à l’autre qui se trouve exemplifiée dans cette exposition, et plus généralement dans le travail de la jeune artiste. Proposons donc une autre interprétation de l’étymologie de notre terme de départ. Le motif ne serait pas ce qui meut et donc entraîne le développement logique d’une création, mais plutôt ce qui se meut. Le motif est cette forme mobile, qui se déplace, et passe de médium en médium tout en restant la même: il se définit d’abord par sa capacité à circuler. Le motif n’est donc pas simplement un type de sujet pour la peinture, ou un type de forme pour les arts décoratifs. Il s’agit aussi d’un format absolument capitaliste, qui rend possible la production en série et la diffusion massive de supports à valeur esthétique. Résolument transversal, le motif dynamite par avance toute tentative de penser la pureté d’un médium et instaure une forme de nomadisme pictural qui s’exprime aujourd’hui dans le travail d’artistes très différents comme John Armleder, Yayoi Kusama ou encore Daniel Buren (2).

Olivier Mosset a parlé de l’abstraction comme de quelque chose qui rend visible « l’organisation visuelle du marché » (3). De ce point de vue, le motif abstrait est la forme idéale pour mettre en évidence l’organisation des circuits de l’économie. Les polygones étoilés de Shenzhen articulent précisément cette circulation bien réelle des marchandises, pas seulement artistiques. Exposés en France, ils sont la matérialisation d’un motif trouvé marocain, et ils ont été fabriqués à Shenzhen. Situé en bordure de Hong Kong, Shenzhen a le statut de zone économique spéciale et a connu ces trente dernières années un essor économique considérable. Cette capitale de la contrefaçon a su attirer les investisseurs étrangers et a accueilli de très nombreuses entreprises occidentales désirant délocaliser leur production. Shenzhen est aujourd’hui le symbole de la globalisation et de la puissance économique chinoise. La série des trente polygones, dont l’esthétique industrielle rappelle le minimalisme mais aussi le goût de nombreux peintres abstraits depuis les sixties pour la peinture de carrosserie, met en rapport cette zone spéciale avec un autre espace, celui du grand marché de Casablanca, Derb Ghallef, dont la ville chinoise constitue une forme de réplique démesurée et monstrueuse, un double globalisé. La pièce Shenzhen fonctionne ainsi comme une espèce de chimère, un ornement marocain made in china.

Renvoyer le travail de l’artiste à une simple illustration des circuits de l’économie mondiale est malgré tout réducteur. Car comme elle le rappelle, le travail de Sophia Ajdir est avant tout une affaire de peinture. Elle s’inscrit dans la continuité de la grande tradition moderniste de Noland ou Stella (elle a réalisé en 2010 une peinture à partir du Hyena Stomp de Stella). Cela explique la composition des tableaux qu’elle réalise depuis 2 ans, et leur étrange tripartition. Créant une illusion de profondeur tout en peignant de manière très plate, Sophia Ajdir joue avec les deux conceptions historiques de la peinture occidentale (la peinture comme fenêtre sur le monde chez Alberti vs le plan flatbed théorisé par le critique américain Léo Steinberg, à partir des peintures-écrans de Rauschenberg). Elle redouble cette opposition par celle des arts occidentaux et orientaux (ces derniers étant orientés historiquement vers une planéité toute symbolique qui renvoie le regardeur à lui-même, une conception qui s’oppose radicalement aux jeux de perspective de la peinture occidentale). Ce goût du jeu tend d’ailleurs à s’exprimer dans de discrètes facéties. C’est ainsi que la fameuse « grille » moderniste se trouve littéralement transposée dans une peinture murale (4) ou que la « toile » finit par renvoyer au monogramme d’un sac de luxe (la toile Goyard) au moins autant qu’au support pictural lui-même. Soulignons encore que Sophia Ajdir hérite aussi d’une tradition qu’on pourrait qualifier de matissienne (on sait que Matisse a passé beaucoup de temps au Maroc). Elle cultive le plaisir de la couleur pure, et elle a abandonné cette dichotomie qui a longtemps structuré la pensée de l’histoire de l’art occidental, celle qui fait de l’ornement un crime, magnifie le masculin, le pur, l’occidental et l’artistique, et assimile le décoratif, l’oriental, et le féminin, renvoyés sans distinction à un statut exotique et dégradé.

Le choix d’un motif implique toujours l’expression de goûts, et de préférences toutes personnelles. Telle personne amoureuse de la géométrie préfèrera les pois, les damiers, les ondulations et les chevrons, telle autre les imprimés léopard, telle autre encore la toile de Jouy ou les game patterns (domino, jeux de cartes, ballons, casino...) : la liste des motifs est virtuellement aussi longue que celle des objets du monde. En ce sens, on pourrait dire que le motif préféré de Sophia Ajdir est la peinture abstraite géométrique américaine des années 1960. Elle la soumet à une mise en type. Et remplaçant progressivement les couleurs administratives, et primaires qui renvoyaient au Bauhaus, à Mondrian, par une palette de couleurs fraîches, vitaminées et pop (rose, menthe à l’eau, bleu ciel, vert acide), elle la revivifie. Transformée en motif, rajeunie, et réconciliée avec sa nature décorative, la peinture hard-edge semble enfin prête pour une nouvelle histoire.

Dans son Vocabulaire d’Esthétique, Étienne Souriau écrit que le terme « motif » désigne, dans les arts plastiques, 1) un dessin ou en général une forme unitaire, sculptée ou peinte, qui se répète ou se développe de manière décorative, 2) la réalité que veut rendre un peintre. Il ajoute, ce qui est faux, que le terme ne s’emploie pas en littérature avant de s’intéresser à l’étymologie du terme: « motivus désigne, en latin, « ce qui meut ». Le motif d’un décor ornementé, le motif, paysage où va le peintre, le motif (mélodique, harmonique, rythmique) qui est réputé conférer à une pièce de musique son allant, son allure ou son unité, paraissent avoir ceci de commun avec le motif (psychologique) d’un comportement, ou le motif (juridique) d’un arrêté, qu’ils impriment au contexte au sein duquel ils agissent une orientation, une direction, un but. On peut donc donner du motif en esthétique une définition générale : c’est l’idée directrice qui entraîne le développement de l’œuvre et la pousse vers la réalisation de sa nature ». Dans les arts, précise le Robert historique d’Alain Rey, le terme est utilisé d’abord dans la musique (1703), puis en peinture (1824) et enfin dans les autres arts. Le nouveau Littré évoque quant à lui brièvement le sens qui domine dans les Arts Décoratifs, celui d’un « dessin qui se répète dans un dessin ou un tissu ».

L’exposition de Sophia Ajdir s’appelle Patterns. L’anglais pattern est justement la traduction exacte du « motif » français. Le mot dérive de l’ancien français « patron », qui dérive lui-même du latin médiéval patronus. Cette étymologie comporte ainsi l’idée d’un original, ou d’un archétype qui donne lieu à de multiples copies, un principe qui structure justement toute l’exposition. Le polygone étoilé, qui se déploie en trente objets et trois couleurs (Shenzhen) appartient par exemple à la tradition des arts décoratifs arabo-musulmans. C’est d’ailleurs un motif particulièrement présent au Maroc, où l’artiste a grandi. Le diptyque articule quant à lui deux motifs décoratifs : le premier chevron est tiré d’une peinture de l’artiste américain Kenneth Noland, Sweet dark cherry, une peinture hard-edge(1) de 1966. C’est aussi un motif décoratif tout à fait classique. Le second chevron rappelle le monogramme Goyard (célèbre malletier de luxe), mais on le trouve aussi dans les arts traditionnels chinois. Il est d’ailleurs répertorié dans le célèbre ouvrage d’Owen Jones en 1856, Grammaire de l’ornement. Le motif croisé du wallpainting est quant à lui ce qu’on appelle un motif « conversationnel » (conversational pattern) : il représente un élément du réel, en l’occurrence une grille extensible telle qu’on en trouve devant les vitrines des magasins, et les devantures en général. La jeune artiste a utilisé ailleurs d’autres motifs, absents dans Pattern, comme le damier, là encore un motif très répandu au Maroc (où on le trouve de nombreux objets du quotidien et dans la décoration urbaine) mais aussi un motif qu’on pourrait qualifier d’originel, tant il repose sur un ordonnancement logique et simple (on en trouve déjà trace dans les fresques de Pompéi).

Chacun de ces motifs, en somme, renvoie à des spécificités nationales, ou régionales, il véhicule des identités, et convoque une mémoire culturelle et visuelle plus ou moins spécialisée, qui va du design textile au grand art moderniste en passant par les ornements de masse, et qui croise sans cesse les traditions décoratives occidentales et orientales. La hiérarchie entre les traditions auxquels ces motifs appartiennent n’importe pas. C’est au contraire leur capacité à se propager avec facilité d’une tradition à l’autre qui se trouve exemplifiée dans cette exposition, et plus généralement dans le travail de la jeune artiste. Proposons donc une autre interprétation de l’étymologie de notre terme de départ. Le motif ne serait pas ce qui meut et donc entraîne le développement logique d’une création, mais plutôt ce qui se meut. Le motif est cette forme mobile, qui se déplace, et passe de médium en médium tout en restant la même: il se définit d’abord par sa capacité à circuler. Le motif n’est donc pas simplement un type de sujet pour la peinture, ou un type de forme pour les arts décoratifs. Il s’agit aussi d’un format absolument capitaliste, qui rend possible la production en série et la diffusion massive de supports à valeur esthétique. Résolument transversal, le motif dynamite par avance toute tentative de penser la pureté d’un médium et instaure une forme de nomadisme pictural qui s’exprime aujourd’hui dans le travail d’artistes très différents comme John Armleder, Yayoi Kusama ou encore Daniel Buren (2).

Olivier Mosset a parlé de l’abstraction comme de quelque chose qui rend visible « l’organisation visuelle du marché » (3). De ce point de vue, le motif abstrait est la forme idéale pour mettre en évidence l’organisation des circuits de l’économie. Les polygones étoilés de Shenzhen articulent précisément cette circulation bien réelle des marchandises, pas seulement artistiques. Exposés en France, ils sont la matérialisation d’un motif trouvé marocain, et ils ont été fabriqués à Shenzhen. Situé en bordure de Hong Kong, Shenzhen a le statut de zone économique spéciale et a connu ces trente dernières années un essor économique considérable. Cette capitale de la contrefaçon a su attirer les investisseurs étrangers et a accueilli de très nombreuses entreprises occidentales désirant délocaliser leur production. Shenzhen est aujourd’hui le symbole de la globalisation et de la puissance économique chinoise. La série des trente polygones, dont l’esthétique industrielle rappelle le minimalisme mais aussi le goût de nombreux peintres abstraits depuis les sixties pour la peinture de carrosserie, met en rapport cette zone spéciale avec un autre espace, celui du grand marché de Casablanca, Derb Ghallef, dont la ville chinoise constitue une forme de réplique démesurée et monstrueuse, un double globalisé. La pièce Shenzhen fonctionne ainsi comme une espèce de chimère, un ornement marocain made in china.

Renvoyer le travail de l’artiste à une simple illustration des circuits de l’économie mondiale est malgré tout réducteur. Car comme elle le rappelle, le travail de Sophia Ajdir est avant tout une affaire de peinture. Elle s’inscrit dans la continuité de la grande tradition moderniste de Noland ou Stella (elle a réalisé en 2010 une peinture à partir du Hyena Stomp de Stella). Cela explique la composition des tableaux qu’elle réalise depuis 2 ans, et leur étrange tripartition. Créant une illusion de profondeur tout en peignant de manière très plate, Sophia Ajdir joue avec les deux conceptions historiques de la peinture occidentale (la peinture comme fenêtre sur le monde chez Alberti vs le plan flatbed théorisé par le critique américain Léo Steinberg, à partir des peintures-écrans de Rauschenberg). Elle redouble cette opposition par celle des arts occidentaux et orientaux (ces derniers étant orientés historiquement vers une planéité toute symbolique qui renvoie le regardeur à lui-même, une conception qui s’oppose radicalement aux jeux de perspective de la peinture occidentale). Ce goût du jeu tend d’ailleurs à s’exprimer dans de discrètes facéties. C’est ainsi que la fameuse « grille » moderniste se trouve littéralement transposée dans une peinture murale (4) ou que la « toile » finit par renvoyer au monogramme d’un sac de luxe (la toile Goyard) au moins autant qu’au support pictural lui-même. Soulignons encore que Sophia Ajdir hérite aussi d’une tradition qu’on pourrait qualifier de matissienne (on sait que Matisse a passé beaucoup de temps au Maroc). Elle cultive le plaisir de la couleur pure, et elle a abandonné cette dichotomie qui a longtemps structuré la pensée de l’histoire de l’art occidental, celle qui fait de l’ornement un crime, magnifie le masculin, le pur, l’occidental et l’artistique, et assimile le décoratif, l’oriental, et le féminin, renvoyés sans distinction à un statut exotique et dégradé.

Le choix d’un motif implique toujours l’expression de goûts, et de préférences toutes personnelles. Telle personne amoureuse de la géométrie préfèrera les pois, les damiers, les ondulations et les chevrons, telle autre les imprimés léopard, telle autre encore la toile de Jouy ou les game patterns (domino, jeux de cartes, ballons, casino...) : la liste des motifs est virtuellement aussi longue que celle des objets du monde. En ce sens, on pourrait dire que le motif préféré de Sophia Ajdir est la peinture abstraite géométrique américaine des années 1960. Elle la soumet à une mise en type. Et remplaçant progressivement les couleurs administratives, et primaires qui renvoyaient au Bauhaus, à Mondrian, par une palette de couleurs fraîches, vitaminées et pop (rose, menthe à l’eau, bleu ciel, vert acide), elle la revivifie. Transformée en motif, rajeunie, et réconciliée avec sa nature décorative, la peinture hard-edge semble enfin prête pour une nouvelle histoire.

L’exposition de Sophia Ajdir s’appelle Patterns. L’anglais pattern est justement la traduction exacte du « motif » français. Le mot dérive de l’ancien français « patron », qui dérive lui-même du latin médiéval patronus. Cette étymologie comporte ainsi l’idée d’un original, ou d’un archétype qui donne lieu à de multiples copies, un principe qui structure justement toute l’exposition. Le polygone étoilé, qui se déploie en trente objets et trois couleurs (Shenzhen) appartient par exemple à la tradition des arts décoratifs arabo-musulmans. C’est d’ailleurs un motif particulièrement présent au Maroc, où l’artiste a grandi. Le diptyque articule quant à lui deux motifs décoratifs : le premier chevron est tiré d’une peinture de l’artiste américain Kenneth Noland, Sweet dark cherry, une peinture hard-edge(1) de 1966. C’est aussi un motif décoratif tout à fait classique. Le second chevron rappelle le monogramme Goyard (célèbre malletier de luxe), mais on le trouve aussi dans les arts traditionnels chinois. Il est d’ailleurs répertorié dans le célèbre ouvrage d’Owen Jones en 1856, Grammaire de l’ornement. Le motif croisé du wallpainting est quant à lui ce qu’on appelle un motif « conversationnel » (conversational pattern) : il représente un élément du réel, en l’occurrence une grille extensible telle qu’on en trouve devant les vitrines des magasins, et les devantures en général. La jeune artiste a utilisé ailleurs d’autres motifs, absents dans Pattern, comme le damier, là encore un motif très répandu au Maroc (où on le trouve de nombreux objets du quotidien et dans la décoration urbaine) mais aussi un motif qu’on pourrait qualifier d’originel, tant il repose sur un ordonnancement logique et simple (on en trouve déjà trace dans les fresques de Pompéi).

Chacun de ces motifs, en somme, renvoie à des spécificités nationales, ou régionales, il véhicule des identités, et convoque une mémoire culturelle et visuelle plus ou moins spécialisée, qui va du design textile au grand art moderniste en passant par les ornements de masse, et qui croise sans cesse les traditions décoratives occidentales et orientales. La hiérarchie entre les traditions auxquels ces motifs appartiennent n’importe pas. C’est au contraire leur capacité à se propager avec facilité d’une tradition à l’autre qui se trouve exemplifiée dans cette exposition, et plus généralement dans le travail de la jeune artiste. Proposons donc une autre interprétation de l’étymologie de notre terme de départ. Le motif ne serait pas ce qui meut et donc entraîne le développement logique d’une création, mais plutôt ce qui se meut. Le motif est cette forme mobile, qui se déplace, et passe de médium en médium tout en restant la même: il se définit d’abord par sa capacité à circuler. Le motif n’est donc pas simplement un type de sujet pour la peinture, ou un type de forme pour les arts décoratifs. Il s’agit aussi d’un format absolument capitaliste, qui rend possible la production en série et la diffusion massive de supports à valeur esthétique. Résolument transversal, le motif dynamite par avance toute tentative de penser la pureté d’un médium et instaure une forme de nomadisme pictural qui s’exprime aujourd’hui dans le travail d’artistes très différents comme John Armleder, Yayoi Kusama ou encore Daniel Buren (2).

Olivier Mosset a parlé de l’abstraction comme de quelque chose qui rend visible « l’organisation visuelle du marché » (3). De ce point de vue, le motif abstrait est la forme idéale pour mettre en évidence l’organisation des circuits de l’économie. Les polygones étoilés de Shenzhen articulent précisément cette circulation bien réelle des marchandises, pas seulement artistiques. Exposés en France, ils sont la matérialisation d’un motif trouvé marocain, et ils ont été fabriqués à Shenzhen. Situé en bordure de Hong Kong, Shenzhen a le statut de zone économique spéciale et a connu ces trente dernières années un essor économique considérable. Cette capitale de la contrefaçon a su attirer les investisseurs étrangers et a accueilli de très nombreuses entreprises occidentales désirant délocaliser leur production. Shenzhen est aujourd’hui le symbole de la globalisation et de la puissance économique chinoise. La série des trente polygones, dont l’esthétique industrielle rappelle le minimalisme mais aussi le goût de nombreux peintres abstraits depuis les sixties pour la peinture de carrosserie, met en rapport cette zone spéciale avec un autre espace, celui du grand marché de Casablanca, Derb Ghallef, dont la ville chinoise constitue une forme de réplique démesurée et monstrueuse, un double globalisé. La pièce Shenzhen fonctionne ainsi comme une espèce de chimère, un ornement marocain made in china.

Renvoyer le travail de l’artiste à une simple illustration des circuits de l’économie mondiale est malgré tout réducteur. Car comme elle le rappelle, le travail de Sophia Ajdir est avant tout une affaire de peinture. Elle s’inscrit dans la continuité de la grande tradition moderniste de Noland ou Stella (elle a réalisé en 2010 une peinture à partir du Hyena Stomp de Stella). Cela explique la composition des tableaux qu’elle réalise depuis 2 ans, et leur étrange tripartition. Créant une illusion de profondeur tout en peignant de manière très plate, Sophia Ajdir joue avec les deux conceptions historiques de la peinture occidentale (la peinture comme fenêtre sur le monde chez Alberti vs le plan flatbed théorisé par le critique américain Léo Steinberg, à partir des peintures-écrans de Rauschenberg). Elle redouble cette opposition par celle des arts occidentaux et orientaux (ces derniers étant orientés historiquement vers une planéité toute symbolique qui renvoie le regardeur à lui-même, une conception qui s’oppose radicalement aux jeux de perspective de la peinture occidentale). Ce goût du jeu tend d’ailleurs à s’exprimer dans de discrètes facéties. C’est ainsi que la fameuse « grille » moderniste se trouve littéralement transposée dans une peinture murale (4) ou que la « toile » finit par renvoyer au monogramme d’un sac de luxe (la toile Goyard) au moins autant qu’au support pictural lui-même. Soulignons encore que Sophia Ajdir hérite aussi d’une tradition qu’on pourrait qualifier de matissienne (on sait que Matisse a passé beaucoup de temps au Maroc). Elle cultive le plaisir de la couleur pure, et elle a abandonné cette dichotomie qui a longtemps structuré la pensée de l’histoire de l’art occidental, celle qui fait de l’ornement un crime, magnifie le masculin, le pur, l’occidental et l’artistique, et assimile le décoratif, l’oriental, et le féminin, renvoyés sans distinction à un statut exotique et dégradé.

Le choix d’un motif implique toujours l’expression de goûts, et de préférences toutes personnelles. Telle personne amoureuse de la géométrie préfèrera les pois, les damiers, les ondulations et les chevrons, telle autre les imprimés léopard, telle autre encore la toile de Jouy ou les game patterns (domino, jeux de cartes, ballons, casino...) : la liste des motifs est virtuellement aussi longue que celle des objets du monde. En ce sens, on pourrait dire que le motif préféré de Sophia Ajdir est la peinture abstraite géométrique américaine des années 1960. Elle la soumet à une mise en type. Et remplaçant progressivement les couleurs administratives, et primaires qui renvoyaient au Bauhaus, à Mondrian, par une palette de couleurs fraîches, vitaminées et pop (rose, menthe à l’eau, bleu ciel, vert acide), elle la revivifie. Transformée en motif, rajeunie, et réconciliée avec sa nature décorative, la peinture hard-edge semble enfin prête pour une nouvelle histoire.

(1) Le terme « hard-edge » renvoie dans les années 1950-1960 à une forme de peinture à la géométrie dure, comme celle de Joseph Albers, Ellsworth Kelly ou encore Kenneth Noland. Le plan du tableau est divisé en surfaces colorées nettement définies, la facture est précise, et elle n’est pas du tout gestuelle.

(2) Voir Christine Buci-Glucksmann « L’ornement comme abstract » in Philosophie de l’ornement, Galilée, 2008, p. 133.

(3) Voir « Notes sur Francis Baudevin » dans Deux ou trois choses que je sais d’elle, Mamco, Genève, 2005.

(4) Dans L’originalité de l’avant-garde et autres mythes modernistes, et plus précisément l’article «Grilles », l’historienne de l’art américaine Rosalind Krauss montre ainsi que ce simple motif est définitoire du modernisme pictural.

Jill Gasparina

(2) Voir Christine Buci-Glucksmann « L’ornement comme abstract » in Philosophie de l’ornement, Galilée, 2008, p. 133.

(3) Voir « Notes sur Francis Baudevin » dans Deux ou trois choses que je sais d’elle, Mamco, Genève, 2005.

(4) Dans L’originalité de l’avant-garde et autres mythes modernistes, et plus précisément l’article «Grilles », l’historienne de l’art américaine Rosalind Krauss montre ainsi que ce simple motif est définitoire du modernisme pictural.

Jill Gasparina

(1) Le terme « hard-edge » renvoie dans les années 1950-1960 à une forme de peinture à la géométrie dure, comme celle de Joseph Albers, Ellsworth Kelly ou encore Kenneth Noland. Le plan du tableau est divisé en surfaces colorées nettement définies, la facture est précise, et elle n’est pas du tout gestuelle.

(2) Voir Christine Buci-Glucksmann « L’ornement comme abstract » in Philosophie de l’ornement, Galilée, 2008, p. 133.

(3) Voir « Notes sur Francis Baudevin » dans Deux ou trois choses que je sais d’elle, Mamco, Genève, 2005.

(4) Dans L’originalité de l’avant-garde et autres mythes modernistes, et plus précisément l’article «Grilles », l’historienne de l’art américaine Rosalind Krauss montre ainsi que ce simple motif est définitoire du modernisme pictural.

Jill Gasparina

(2) Voir Christine Buci-Glucksmann « L’ornement comme abstract » in Philosophie de l’ornement, Galilée, 2008, p. 133.

(3) Voir « Notes sur Francis Baudevin » dans Deux ou trois choses que je sais d’elle, Mamco, Genève, 2005.

(4) Dans L’originalité de l’avant-garde et autres mythes modernistes, et plus précisément l’article «Grilles », l’historienne de l’art américaine Rosalind Krauss montre ainsi que ce simple motif est définitoire du modernisme pictural.

Jill Gasparina

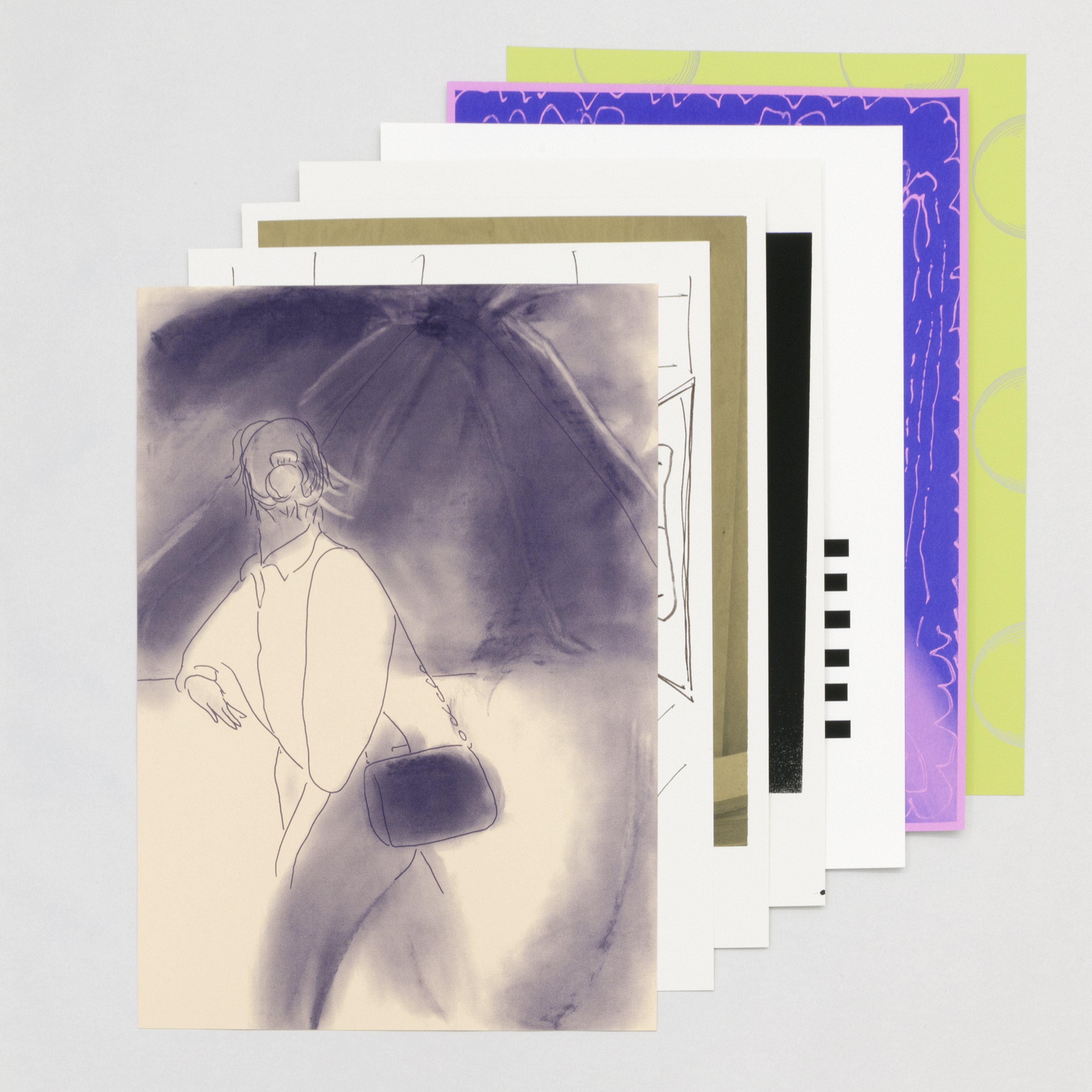

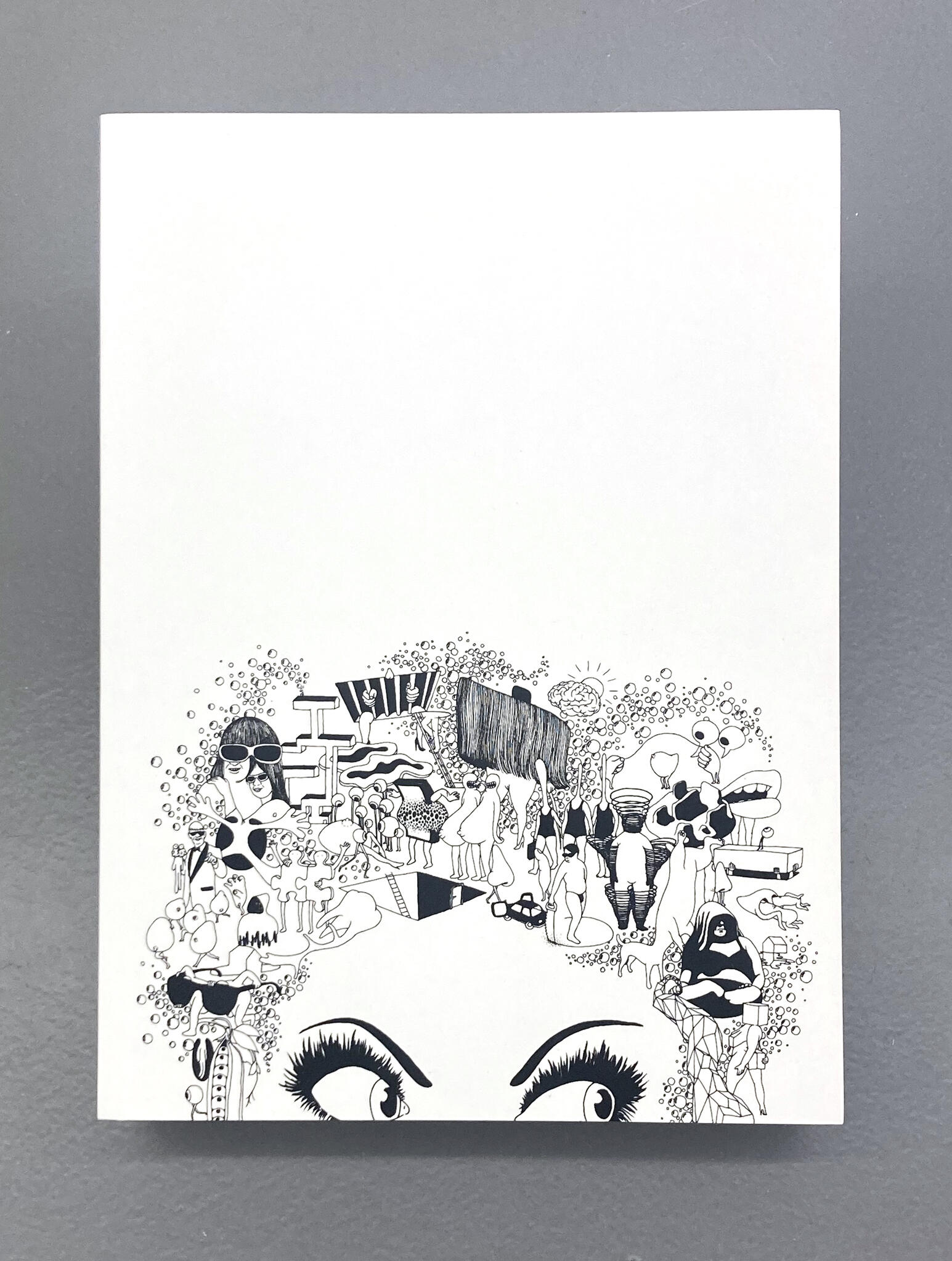

Patterns, 2011

carton d'invitation

Sophia Ajdir (1986, Maroc) vit et travaille à Bordeaux.

Sophia Ajdir (1986, Maroc) vit et travaille à Bordeaux.

La Salle de bains reçoit le soutien du Ministère de la Culture DRAC Auvergne-Rhône-Alpes,

de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et de la Ville de Lyon.

de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et de la Ville de Lyon.