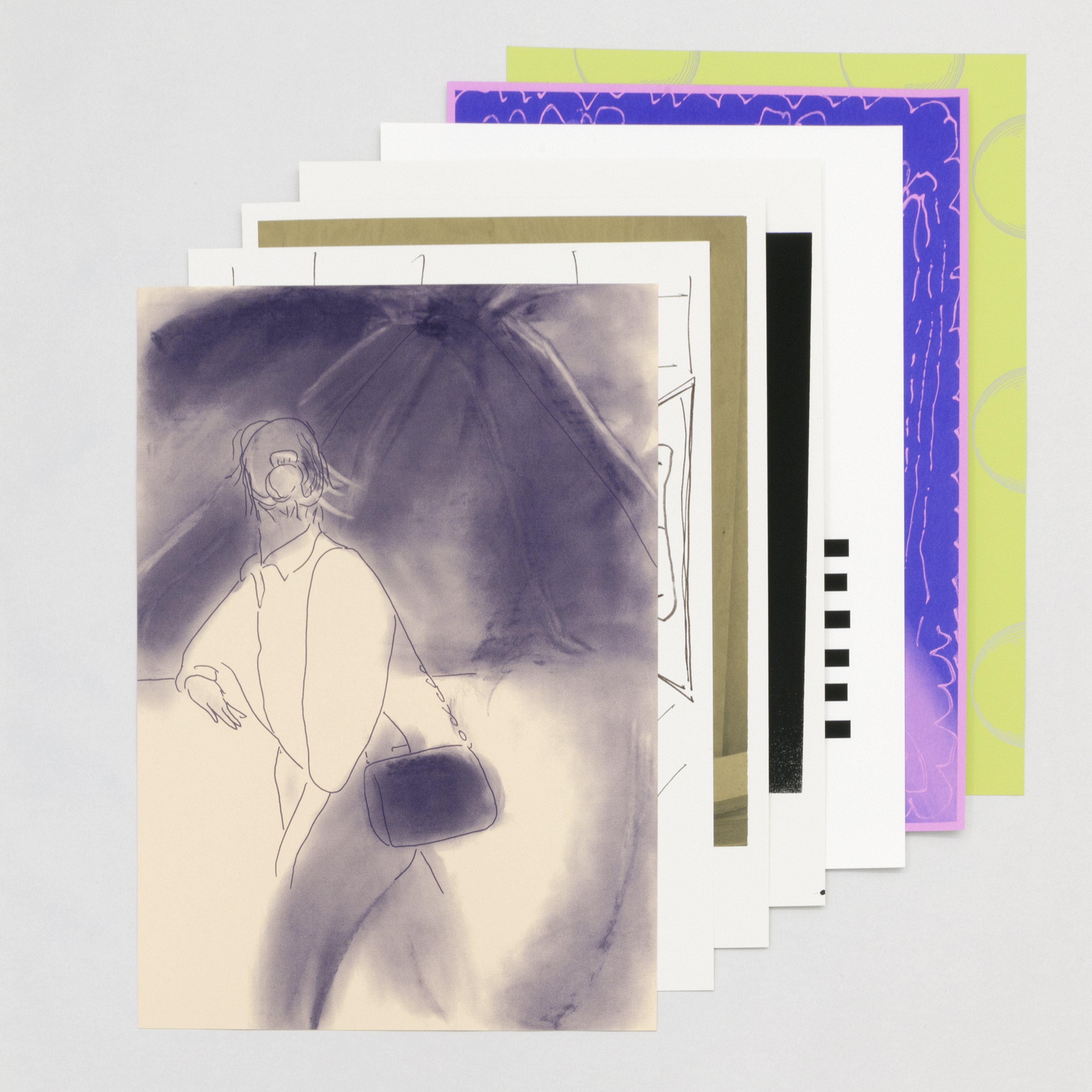

Photos : Aurélie Leplatre / © La Salle de bains

Photos : Aurélie Leplatre / © La Salle de bains

No Room

Du 24 janvier au 10 mars 2012From 24 January to 10 March 2012

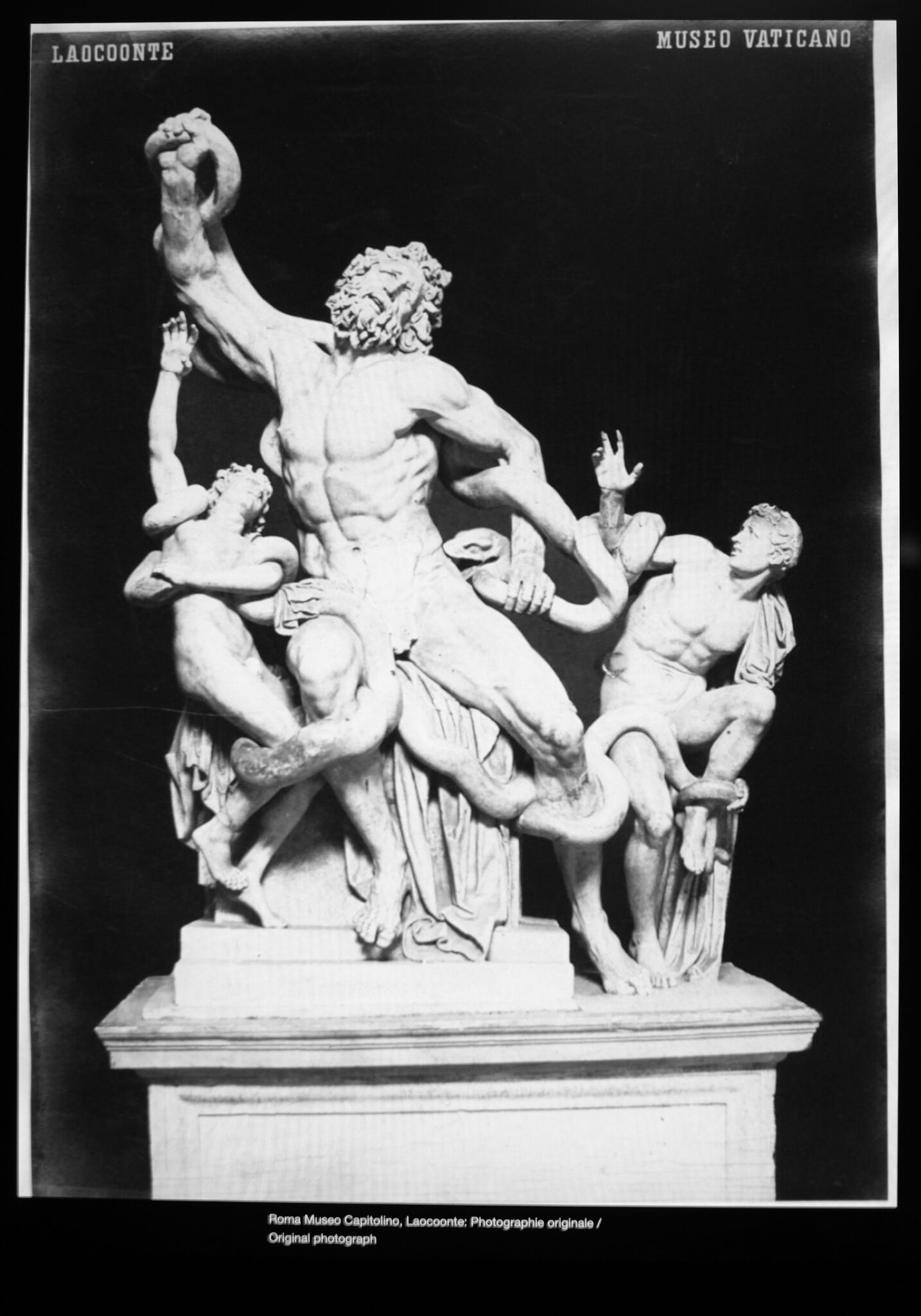

Depuis ses débuts la sculpture de Stéphanie Cherpin se caractérise par une dimension paradoxale, entre bricolage et monumentalité. Plus récemment, sa pratique se concentre davantage sur les espaces qu’elle investit, dans un jeu d’écho, de travestissement et de perturbation. No Room, le titre de l’exposition, évoque autant les contraintes auxquelles Stéphanie Cherpin a du faire face dans la préparation de ses pièces que l’espace exigu de la Salle de bains. Pour la première fois, elle a travaillé en amont à partir d’une banque de données d’images, et d’un inventaire de matériaux pour concevoir ensuite les pièces in situ.

Extrait d’un entretien entre Paul Bernard et Stéphanie Cherpin (à paraître dans la monographie de l’artiste)

PB : Je voudrais évoquer avec toi certaines des images, des références qui traversent ton travail et qui n’appartiennent pas strictement au champ de l’art. Commençons par évoquer la musique qui joue un rôle très important dans ta sculpture, que ce soit dans le temps de sa réalisation ou dans les formes produites.

SC : Il y a effectivement une playlist que j’écoute pour travailler et qui est toujours la même. Ce sont des groupes américains et anglais de la fin des années 1980 et du milieu des années 1990. L’essentiel est constitué par Nirvana, PJ Harvey, The Pixies et Sonic Youth. Ensuite, selon les œuvres, d’autres groupes vont venir s’ajouter. La musique contribue à la fabrication de la pièce qui doit donc en porter la trace. C’est un outil comme un autre : elle intervient dans une sorte de rituel qui me permet d’entrer dans un état particulier, propice au travail de sculpture. En termes plus abstraits, il y a des notions de rythme que j’essaie de saisir. Cela va influencer mon corps dans la manière de travailler, les gestes que je peux faire. Si dans un morceau, j’entends une parole qui prend la forme d’une injonction, je vais quasiment le prendre comme une sommation pour effectuer un geste particulier. Par exemple une chanson comme Drain You de Nirvana va m’inciter à assécher une pièce, à la rendre squelettique, la couper. Ce sont des morceaux assez répétitifs, qui viennent te marteler quelque chose violemment à l’oreille, une sorte de chant guerrier qui motive avant le combat. La sculpture que je fais est finalement très abstraite. Je manipule des éléments presque comme un musicien manipule des notes ou un instrument. C’est surtout une histoire de rapports de forces, de fragments que je mets bout à bout, de rythmes, de ruptures de mouvements, de vides et de pleins. La fausse note, qui est propre à la musique garage ou grunge, est très importante. Ainsi, ma sculpture peut être stridente, brute, malmenée.

PB : Tu nourris également un grand intérêt pour le cinéma de Robert Bresson, avec des films comme Mouchette, Un condamné à mort s’est échappé, Au hasard Balthazar…

SC : J’ai lu certains textes sur sa méthode de travail : il choisit des acteurs non professionnels et il les épuise. Il leur fait répéter des scènes vingt, trente fois d’affilée, il les presse au maximum de manière à faire ressortir les affects qu’il veut voir, quand bien même ils parlent de manière très mécanique avec un visage impassible.

J’ai le même rapport avec les matériaux et les objets que je manipule : je les retourne, les découpe dans tous les sens, les recombine. Je cherche un épuisement de la forme pour arriver à quelque chose de juste.

PB : Une autre référence essentielle pour ton travail, ce sont les cultures dites « primitives ». Comment cela influence ta sculpture ?

SC : C’est plutôt une forme de reconnaissance ; j’ai la sensation de comprendre ce qui est en jeu, au moins en partie. Ce n’est pas tant l’image que ces objets peuvent véhiculer qui m’intéresse mais plutôt quelque chose de l’ordre d’un principe, d’un mode de savoir qui m’est familier. C’est un rapport aux choses où il n’y a pas de distance entre le sujet et son environnement. Il y a une porosité des identités. Cela instaure un rapport d’égalité. Et il y a également cette idée de prélèvement direct dans le réel. C’est un peu la même chose lorsque je travaille, j’essaie d’être sur un pied d’égalité avec les pièces et il s’installe finalement une sorte de mimétisme physique et psychique.

PB : Ta sculpture est assez classique : tu agis sur un bloc par retranchement. Il y a aussi une gestuelle particulière qui est très présente dans ta sculpture : j’ai l’impression qu’il s’agit de gestes maquillés, comme si tu voulais écarter tout expressionnisme et leur donner un aspect plus mécanique.

SC : Oui, le premier mouvement est toujours d’enlever, de dépouiller, de démonter. Un peu comme un chasseur de retour chez lui enlève la peau, sépare les éléments de son gibier. Mon rapport aux outils est assez singulier. Je suis passée de ma main au marteau et à la visseuse et en ce moment j’ai un goût très particulier pour la meuleuse. Je peux tout faire avec : trancher, travailler en coupe ou en surface, poncer. J’utilise aussi beaucoup la scie sauteuse, la perceuse et récemment la tronçonneuse ; principalement des outils de bricolage qui ne sont pas encore des machines mais plutôt un prolongement de la main, qui induit un rapport très physique et me permet d’éprouver la résistance de ce sur quoi je suis en train de travailler.

Pour revenir sur cet aspect expressionniste, disons que j’essaie de tout faire pour être une machine : mon corps est au service de la sculpture, mes petites histoires personnelles sont forcément présentes donc il est inutile de les sur-jouer. J’ai presque l’impression d’être tout entière dans des gestes archétypaux, intemporels, n’appartenant à aucun lieu. Le geste doit être mécanique pour contrebalancer tout aspect qui serait strictement subjectif.

PB : Tu travailles souvent dans l’urgence. De quelle manière, est-ce que cela aiguise ta pensée ?

SC : Disons que j’ai besoin que les loups soient à la porte pour être efficace. Effectivement, l’urgence permet à mon esprit d’atteindre un haut niveau de concentration aussi parce qu’elle malmène mon corps, les deux sont indissociables. Elle met à mal un ensemble de « choses » (je ne sais pas quels noms leur donner : « valeurs », « principes ») qui voudraient peut-être ressurgir malgré moi pendant mon travail. Il s’agit entre autres de la virtuosité technique, de l’érudition, de la trop forte conscience de soi et des autres. Je crois aux vertus de l’oubli de tous ces outils de pouvoir au moment de la fabrication d’une sculpture. La peur favorise cette sorte d’amnésie. En commençant une sculpture, je n’ai pas d’idées ni de projets, j’ai toujours l’impression de ne plus savoir comment faire, de ne jamais avoir les compétences techniques, je me dis que cette fois je n’y arriverai pas. En évitant la maîtrise, je suis à égalité avec la sculpture, elle me dicte la marche à suivre, et c’est bien plus intense et riche, même si le risque de rater une pièce plane toujours. De même, mes sculptures sont souvent assez fragiles, parfois elles se détériorent, se détruisent, redeviennent du matériau pour une prochaine pièce. Ce sont des mécanismes naturels, les sculptures n’y échappent pas.

—

NO ROOM, le titre de l’exposition, évoque autant les contraintes auxquelles Stéphanie Cherpin a du faire face dans la préparation de ses pièces que l’espace exigu de la Salle de bains. Pour la première fois, elle a travaillé en amont à partir d’une banque de données d’images, et d’un inventaire de matériaux pour concevoir ensuite les pièces in situ.

—

→ Entretien avec Stéphanie Cherpin, pour Les rendez-vous de la création contemporaine :

https://rdvcreation.files.wordpress.com/2012/01/rdvcc-s03-e14-17-janv-12-stephanie-cherpin-c3a0-la-salle-de-bain.mp3

Extrait d’un entretien entre Paul Bernard et Stéphanie Cherpin (à paraître dans la monographie de l’artiste)

PB : Je voudrais évoquer avec toi certaines des images, des références qui traversent ton travail et qui n’appartiennent pas strictement au champ de l’art. Commençons par évoquer la musique qui joue un rôle très important dans ta sculpture, que ce soit dans le temps de sa réalisation ou dans les formes produites.

SC : Il y a effectivement une playlist que j’écoute pour travailler et qui est toujours la même. Ce sont des groupes américains et anglais de la fin des années 1980 et du milieu des années 1990. L’essentiel est constitué par Nirvana, PJ Harvey, The Pixies et Sonic Youth. Ensuite, selon les œuvres, d’autres groupes vont venir s’ajouter. La musique contribue à la fabrication de la pièce qui doit donc en porter la trace. C’est un outil comme un autre : elle intervient dans une sorte de rituel qui me permet d’entrer dans un état particulier, propice au travail de sculpture. En termes plus abstraits, il y a des notions de rythme que j’essaie de saisir. Cela va influencer mon corps dans la manière de travailler, les gestes que je peux faire. Si dans un morceau, j’entends une parole qui prend la forme d’une injonction, je vais quasiment le prendre comme une sommation pour effectuer un geste particulier. Par exemple une chanson comme Drain You de Nirvana va m’inciter à assécher une pièce, à la rendre squelettique, la couper. Ce sont des morceaux assez répétitifs, qui viennent te marteler quelque chose violemment à l’oreille, une sorte de chant guerrier qui motive avant le combat. La sculpture que je fais est finalement très abstraite. Je manipule des éléments presque comme un musicien manipule des notes ou un instrument. C’est surtout une histoire de rapports de forces, de fragments que je mets bout à bout, de rythmes, de ruptures de mouvements, de vides et de pleins. La fausse note, qui est propre à la musique garage ou grunge, est très importante. Ainsi, ma sculpture peut être stridente, brute, malmenée.

PB : Tu nourris également un grand intérêt pour le cinéma de Robert Bresson, avec des films comme Mouchette, Un condamné à mort s’est échappé, Au hasard Balthazar…

SC : J’ai lu certains textes sur sa méthode de travail : il choisit des acteurs non professionnels et il les épuise. Il leur fait répéter des scènes vingt, trente fois d’affilée, il les presse au maximum de manière à faire ressortir les affects qu’il veut voir, quand bien même ils parlent de manière très mécanique avec un visage impassible.

J’ai le même rapport avec les matériaux et les objets que je manipule : je les retourne, les découpe dans tous les sens, les recombine. Je cherche un épuisement de la forme pour arriver à quelque chose de juste.

PB : Une autre référence essentielle pour ton travail, ce sont les cultures dites « primitives ». Comment cela influence ta sculpture ?

SC : C’est plutôt une forme de reconnaissance ; j’ai la sensation de comprendre ce qui est en jeu, au moins en partie. Ce n’est pas tant l’image que ces objets peuvent véhiculer qui m’intéresse mais plutôt quelque chose de l’ordre d’un principe, d’un mode de savoir qui m’est familier. C’est un rapport aux choses où il n’y a pas de distance entre le sujet et son environnement. Il y a une porosité des identités. Cela instaure un rapport d’égalité. Et il y a également cette idée de prélèvement direct dans le réel. C’est un peu la même chose lorsque je travaille, j’essaie d’être sur un pied d’égalité avec les pièces et il s’installe finalement une sorte de mimétisme physique et psychique.

PB : Ta sculpture est assez classique : tu agis sur un bloc par retranchement. Il y a aussi une gestuelle particulière qui est très présente dans ta sculpture : j’ai l’impression qu’il s’agit de gestes maquillés, comme si tu voulais écarter tout expressionnisme et leur donner un aspect plus mécanique.

SC : Oui, le premier mouvement est toujours d’enlever, de dépouiller, de démonter. Un peu comme un chasseur de retour chez lui enlève la peau, sépare les éléments de son gibier. Mon rapport aux outils est assez singulier. Je suis passée de ma main au marteau et à la visseuse et en ce moment j’ai un goût très particulier pour la meuleuse. Je peux tout faire avec : trancher, travailler en coupe ou en surface, poncer. J’utilise aussi beaucoup la scie sauteuse, la perceuse et récemment la tronçonneuse ; principalement des outils de bricolage qui ne sont pas encore des machines mais plutôt un prolongement de la main, qui induit un rapport très physique et me permet d’éprouver la résistance de ce sur quoi je suis en train de travailler.

Pour revenir sur cet aspect expressionniste, disons que j’essaie de tout faire pour être une machine : mon corps est au service de la sculpture, mes petites histoires personnelles sont forcément présentes donc il est inutile de les sur-jouer. J’ai presque l’impression d’être tout entière dans des gestes archétypaux, intemporels, n’appartenant à aucun lieu. Le geste doit être mécanique pour contrebalancer tout aspect qui serait strictement subjectif.

PB : Tu travailles souvent dans l’urgence. De quelle manière, est-ce que cela aiguise ta pensée ?

SC : Disons que j’ai besoin que les loups soient à la porte pour être efficace. Effectivement, l’urgence permet à mon esprit d’atteindre un haut niveau de concentration aussi parce qu’elle malmène mon corps, les deux sont indissociables. Elle met à mal un ensemble de « choses » (je ne sais pas quels noms leur donner : « valeurs », « principes ») qui voudraient peut-être ressurgir malgré moi pendant mon travail. Il s’agit entre autres de la virtuosité technique, de l’érudition, de la trop forte conscience de soi et des autres. Je crois aux vertus de l’oubli de tous ces outils de pouvoir au moment de la fabrication d’une sculpture. La peur favorise cette sorte d’amnésie. En commençant une sculpture, je n’ai pas d’idées ni de projets, j’ai toujours l’impression de ne plus savoir comment faire, de ne jamais avoir les compétences techniques, je me dis que cette fois je n’y arriverai pas. En évitant la maîtrise, je suis à égalité avec la sculpture, elle me dicte la marche à suivre, et c’est bien plus intense et riche, même si le risque de rater une pièce plane toujours. De même, mes sculptures sont souvent assez fragiles, parfois elles se détériorent, se détruisent, redeviennent du matériau pour une prochaine pièce. Ce sont des mécanismes naturels, les sculptures n’y échappent pas.

—

NO ROOM, le titre de l’exposition, évoque autant les contraintes auxquelles Stéphanie Cherpin a du faire face dans la préparation de ses pièces que l’espace exigu de la Salle de bains. Pour la première fois, elle a travaillé en amont à partir d’une banque de données d’images, et d’un inventaire de matériaux pour concevoir ensuite les pièces in situ.

—

→ Entretien avec Stéphanie Cherpin, pour Les rendez-vous de la création contemporaine :

https://rdvcreation.files.wordpress.com/2012/01/rdvcc-s03-e14-17-janv-12-stephanie-cherpin-c3a0-la-salle-de-bain.mp3

Depuis ses débuts la sculpture de Stéphanie Cherpin se caractérise par une dimension paradoxale, entre bricolage et monumentalité. Plus récemment, sa pratique se concentre davantage sur les espaces qu’elle investit, dans un jeu d’écho, de travestissement et de perturbation. No Room, le titre de l’exposition, évoque autant les contraintes auxquelles Stéphanie Cherpin a du faire face dans la préparation de ses pièces que l’espace exigu de la Salle de bains. Pour la première fois, elle a travaillé en amont à partir d’une banque de données d’images, et d’un inventaire de matériaux pour concevoir ensuite les pièces in situ.

Extrait d’un entretien entre Paul Bernard et Stéphanie Cherpin (à paraître dans la monographie de l’artiste)

PB : Je voudrais évoquer avec toi certaines des images, des références qui traversent ton travail et qui n’appartiennent pas strictement au champ de l’art. Commençons par évoquer la musique qui joue un rôle très important dans ta sculpture, que ce soit dans le temps de sa réalisation ou dans les formes produites.

SC : Il y a effectivement une playlist que j’écoute pour travailler et qui est toujours la même. Ce sont des groupes américains et anglais de la fin des années 1980 et du milieu des années 1990. L’essentiel est constitué par Nirvana, PJ Harvey, The Pixies et Sonic Youth. Ensuite, selon les œuvres, d’autres groupes vont venir s’ajouter. La musique contribue à la fabrication de la pièce qui doit donc en porter la trace. C’est un outil comme un autre : elle intervient dans une sorte de rituel qui me permet d’entrer dans un état particulier, propice au travail de sculpture. En termes plus abstraits, il y a des notions de rythme que j’essaie de saisir. Cela va influencer mon corps dans la manière de travailler, les gestes que je peux faire. Si dans un morceau, j’entends une parole qui prend la forme d’une injonction, je vais quasiment le prendre comme une sommation pour effectuer un geste particulier. Par exemple une chanson comme Drain You de Nirvana va m’inciter à assécher une pièce, à la rendre squelettique, la couper. Ce sont des morceaux assez répétitifs, qui viennent te marteler quelque chose violemment à l’oreille, une sorte de chant guerrier qui motive avant le combat. La sculpture que je fais est finalement très abstraite. Je manipule des éléments presque comme un musicien manipule des notes ou un instrument. C’est surtout une histoire de rapports de forces, de fragments que je mets bout à bout, de rythmes, de ruptures de mouvements, de vides et de pleins. La fausse note, qui est propre à la musique garage ou grunge, est très importante. Ainsi, ma sculpture peut être stridente, brute, malmenée.

PB : Tu nourris également un grand intérêt pour le cinéma de Robert Bresson, avec des films comme Mouchette, Un condamné à mort s’est échappé, Au hasard Balthazar…

SC : J’ai lu certains textes sur sa méthode de travail : il choisit des acteurs non professionnels et il les épuise. Il leur fait répéter des scènes vingt, trente fois d’affilée, il les presse au maximum de manière à faire ressortir les affects qu’il veut voir, quand bien même ils parlent de manière très mécanique avec un visage impassible.

J’ai le même rapport avec les matériaux et les objets que je manipule : je les retourne, les découpe dans tous les sens, les recombine. Je cherche un épuisement de la forme pour arriver à quelque chose de juste.

PB : Une autre référence essentielle pour ton travail, ce sont les cultures dites « primitives ». Comment cela influence ta sculpture ?

SC : C’est plutôt une forme de reconnaissance ; j’ai la sensation de comprendre ce qui est en jeu, au moins en partie. Ce n’est pas tant l’image que ces objets peuvent véhiculer qui m’intéresse mais plutôt quelque chose de l’ordre d’un principe, d’un mode de savoir qui m’est familier. C’est un rapport aux choses où il n’y a pas de distance entre le sujet et son environnement. Il y a une porosité des identités. Cela instaure un rapport d’égalité. Et il y a également cette idée de prélèvement direct dans le réel. C’est un peu la même chose lorsque je travaille, j’essaie d’être sur un pied d’égalité avec les pièces et il s’installe finalement une sorte de mimétisme physique et psychique.

PB : Ta sculpture est assez classique : tu agis sur un bloc par retranchement. Il y a aussi une gestuelle particulière qui est très présente dans ta sculpture : j’ai l’impression qu’il s’agit de gestes maquillés, comme si tu voulais écarter tout expressionnisme et leur donner un aspect plus mécanique.

SC : Oui, le premier mouvement est toujours d’enlever, de dépouiller, de démonter. Un peu comme un chasseur de retour chez lui enlève la peau, sépare les éléments de son gibier. Mon rapport aux outils est assez singulier. Je suis passée de ma main au marteau et à la visseuse et en ce moment j’ai un goût très particulier pour la meuleuse. Je peux tout faire avec : trancher, travailler en coupe ou en surface, poncer. J’utilise aussi beaucoup la scie sauteuse, la perceuse et récemment la tronçonneuse ; principalement des outils de bricolage qui ne sont pas encore des machines mais plutôt un prolongement de la main, qui induit un rapport très physique et me permet d’éprouver la résistance de ce sur quoi je suis en train de travailler.

Pour revenir sur cet aspect expressionniste, disons que j’essaie de tout faire pour être une machine : mon corps est au service de la sculpture, mes petites histoires personnelles sont forcément présentes donc il est inutile de les sur-jouer. J’ai presque l’impression d’être tout entière dans des gestes archétypaux, intemporels, n’appartenant à aucun lieu. Le geste doit être mécanique pour contrebalancer tout aspect qui serait strictement subjectif.

PB : Tu travailles souvent dans l’urgence. De quelle manière, est-ce que cela aiguise ta pensée ?

SC : Disons que j’ai besoin que les loups soient à la porte pour être efficace. Effectivement, l’urgence permet à mon esprit d’atteindre un haut niveau de concentration aussi parce qu’elle malmène mon corps, les deux sont indissociables. Elle met à mal un ensemble de « choses » (je ne sais pas quels noms leur donner : « valeurs », « principes ») qui voudraient peut-être ressurgir malgré moi pendant mon travail. Il s’agit entre autres de la virtuosité technique, de l’érudition, de la trop forte conscience de soi et des autres. Je crois aux vertus de l’oubli de tous ces outils de pouvoir au moment de la fabrication d’une sculpture. La peur favorise cette sorte d’amnésie. En commençant une sculpture, je n’ai pas d’idées ni de projets, j’ai toujours l’impression de ne plus savoir comment faire, de ne jamais avoir les compétences techniques, je me dis que cette fois je n’y arriverai pas. En évitant la maîtrise, je suis à égalité avec la sculpture, elle me dicte la marche à suivre, et c’est bien plus intense et riche, même si le risque de rater une pièce plane toujours. De même, mes sculptures sont souvent assez fragiles, parfois elles se détériorent, se détruisent, redeviennent du matériau pour une prochaine pièce. Ce sont des mécanismes naturels, les sculptures n’y échappent pas.

—

NO ROOM, le titre de l’exposition, évoque autant les contraintes auxquelles Stéphanie Cherpin a du faire face dans la préparation de ses pièces que l’espace exigu de la Salle de bains. Pour la première fois, elle a travaillé en amont à partir d’une banque de données d’images, et d’un inventaire de matériaux pour concevoir ensuite les pièces in situ.

—

→ Entretien avec Stéphanie Cherpin, pour Les rendez-vous de la création contemporaine :

https://rdvcreation.files.wordpress.com/2012/01/rdvcc-s03-e14-17-janv-12-stephanie-cherpin-c3a0-la-salle-de-bain.mp3

Extrait d’un entretien entre Paul Bernard et Stéphanie Cherpin (à paraître dans la monographie de l’artiste)

PB : Je voudrais évoquer avec toi certaines des images, des références qui traversent ton travail et qui n’appartiennent pas strictement au champ de l’art. Commençons par évoquer la musique qui joue un rôle très important dans ta sculpture, que ce soit dans le temps de sa réalisation ou dans les formes produites.

SC : Il y a effectivement une playlist que j’écoute pour travailler et qui est toujours la même. Ce sont des groupes américains et anglais de la fin des années 1980 et du milieu des années 1990. L’essentiel est constitué par Nirvana, PJ Harvey, The Pixies et Sonic Youth. Ensuite, selon les œuvres, d’autres groupes vont venir s’ajouter. La musique contribue à la fabrication de la pièce qui doit donc en porter la trace. C’est un outil comme un autre : elle intervient dans une sorte de rituel qui me permet d’entrer dans un état particulier, propice au travail de sculpture. En termes plus abstraits, il y a des notions de rythme que j’essaie de saisir. Cela va influencer mon corps dans la manière de travailler, les gestes que je peux faire. Si dans un morceau, j’entends une parole qui prend la forme d’une injonction, je vais quasiment le prendre comme une sommation pour effectuer un geste particulier. Par exemple une chanson comme Drain You de Nirvana va m’inciter à assécher une pièce, à la rendre squelettique, la couper. Ce sont des morceaux assez répétitifs, qui viennent te marteler quelque chose violemment à l’oreille, une sorte de chant guerrier qui motive avant le combat. La sculpture que je fais est finalement très abstraite. Je manipule des éléments presque comme un musicien manipule des notes ou un instrument. C’est surtout une histoire de rapports de forces, de fragments que je mets bout à bout, de rythmes, de ruptures de mouvements, de vides et de pleins. La fausse note, qui est propre à la musique garage ou grunge, est très importante. Ainsi, ma sculpture peut être stridente, brute, malmenée.

PB : Tu nourris également un grand intérêt pour le cinéma de Robert Bresson, avec des films comme Mouchette, Un condamné à mort s’est échappé, Au hasard Balthazar…

SC : J’ai lu certains textes sur sa méthode de travail : il choisit des acteurs non professionnels et il les épuise. Il leur fait répéter des scènes vingt, trente fois d’affilée, il les presse au maximum de manière à faire ressortir les affects qu’il veut voir, quand bien même ils parlent de manière très mécanique avec un visage impassible.

J’ai le même rapport avec les matériaux et les objets que je manipule : je les retourne, les découpe dans tous les sens, les recombine. Je cherche un épuisement de la forme pour arriver à quelque chose de juste.

PB : Une autre référence essentielle pour ton travail, ce sont les cultures dites « primitives ». Comment cela influence ta sculpture ?

SC : C’est plutôt une forme de reconnaissance ; j’ai la sensation de comprendre ce qui est en jeu, au moins en partie. Ce n’est pas tant l’image que ces objets peuvent véhiculer qui m’intéresse mais plutôt quelque chose de l’ordre d’un principe, d’un mode de savoir qui m’est familier. C’est un rapport aux choses où il n’y a pas de distance entre le sujet et son environnement. Il y a une porosité des identités. Cela instaure un rapport d’égalité. Et il y a également cette idée de prélèvement direct dans le réel. C’est un peu la même chose lorsque je travaille, j’essaie d’être sur un pied d’égalité avec les pièces et il s’installe finalement une sorte de mimétisme physique et psychique.

PB : Ta sculpture est assez classique : tu agis sur un bloc par retranchement. Il y a aussi une gestuelle particulière qui est très présente dans ta sculpture : j’ai l’impression qu’il s’agit de gestes maquillés, comme si tu voulais écarter tout expressionnisme et leur donner un aspect plus mécanique.

SC : Oui, le premier mouvement est toujours d’enlever, de dépouiller, de démonter. Un peu comme un chasseur de retour chez lui enlève la peau, sépare les éléments de son gibier. Mon rapport aux outils est assez singulier. Je suis passée de ma main au marteau et à la visseuse et en ce moment j’ai un goût très particulier pour la meuleuse. Je peux tout faire avec : trancher, travailler en coupe ou en surface, poncer. J’utilise aussi beaucoup la scie sauteuse, la perceuse et récemment la tronçonneuse ; principalement des outils de bricolage qui ne sont pas encore des machines mais plutôt un prolongement de la main, qui induit un rapport très physique et me permet d’éprouver la résistance de ce sur quoi je suis en train de travailler.

Pour revenir sur cet aspect expressionniste, disons que j’essaie de tout faire pour être une machine : mon corps est au service de la sculpture, mes petites histoires personnelles sont forcément présentes donc il est inutile de les sur-jouer. J’ai presque l’impression d’être tout entière dans des gestes archétypaux, intemporels, n’appartenant à aucun lieu. Le geste doit être mécanique pour contrebalancer tout aspect qui serait strictement subjectif.

PB : Tu travailles souvent dans l’urgence. De quelle manière, est-ce que cela aiguise ta pensée ?

SC : Disons que j’ai besoin que les loups soient à la porte pour être efficace. Effectivement, l’urgence permet à mon esprit d’atteindre un haut niveau de concentration aussi parce qu’elle malmène mon corps, les deux sont indissociables. Elle met à mal un ensemble de « choses » (je ne sais pas quels noms leur donner : « valeurs », « principes ») qui voudraient peut-être ressurgir malgré moi pendant mon travail. Il s’agit entre autres de la virtuosité technique, de l’érudition, de la trop forte conscience de soi et des autres. Je crois aux vertus de l’oubli de tous ces outils de pouvoir au moment de la fabrication d’une sculpture. La peur favorise cette sorte d’amnésie. En commençant une sculpture, je n’ai pas d’idées ni de projets, j’ai toujours l’impression de ne plus savoir comment faire, de ne jamais avoir les compétences techniques, je me dis que cette fois je n’y arriverai pas. En évitant la maîtrise, je suis à égalité avec la sculpture, elle me dicte la marche à suivre, et c’est bien plus intense et riche, même si le risque de rater une pièce plane toujours. De même, mes sculptures sont souvent assez fragiles, parfois elles se détériorent, se détruisent, redeviennent du matériau pour une prochaine pièce. Ce sont des mécanismes naturels, les sculptures n’y échappent pas.

—

NO ROOM, le titre de l’exposition, évoque autant les contraintes auxquelles Stéphanie Cherpin a du faire face dans la préparation de ses pièces que l’espace exigu de la Salle de bains. Pour la première fois, elle a travaillé en amont à partir d’une banque de données d’images, et d’un inventaire de matériaux pour concevoir ensuite les pièces in situ.

—

→ Entretien avec Stéphanie Cherpin, pour Les rendez-vous de la création contemporaine :

https://rdvcreation.files.wordpress.com/2012/01/rdvcc-s03-e14-17-janv-12-stephanie-cherpin-c3a0-la-salle-de-bain.mp3

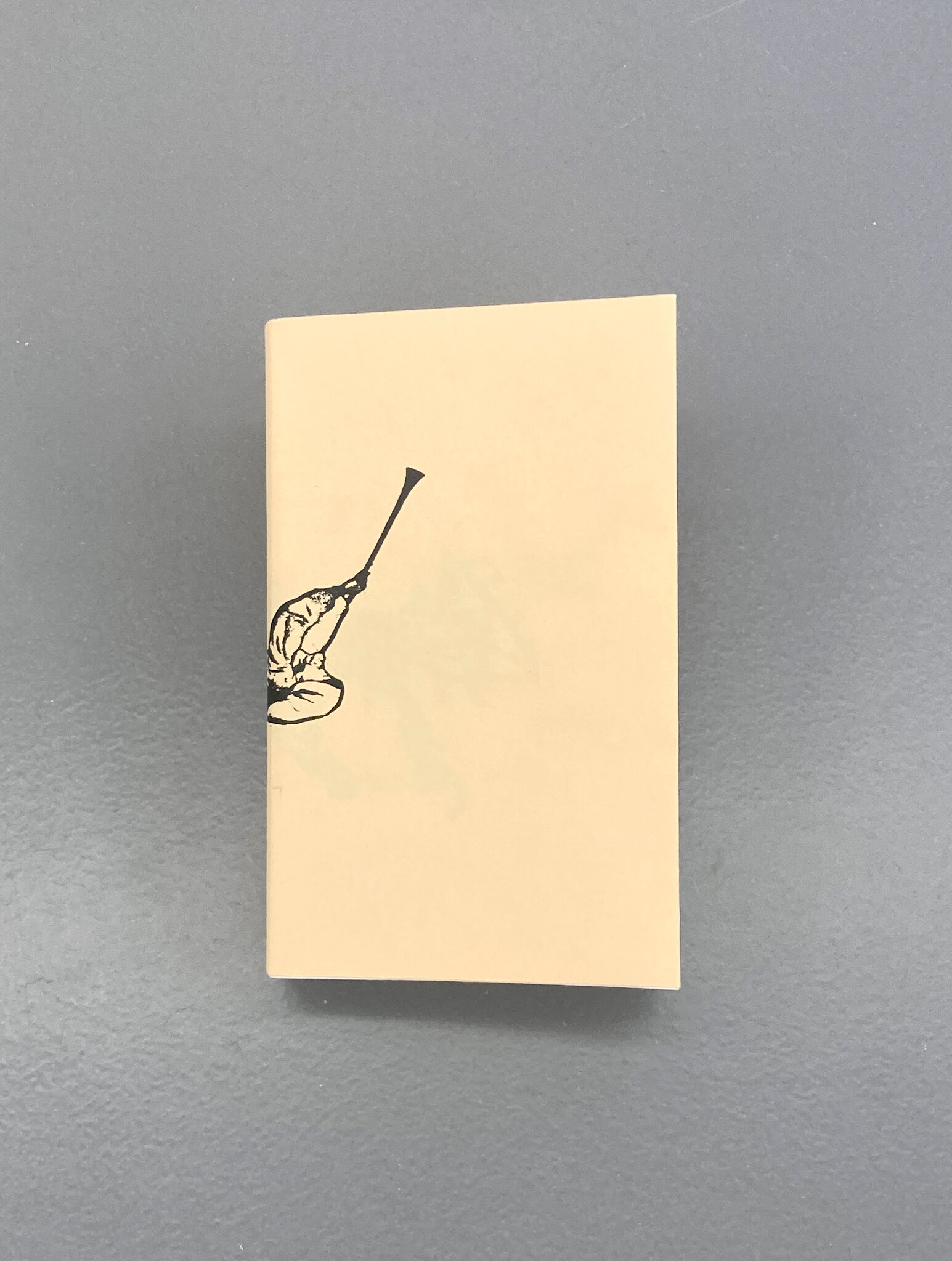

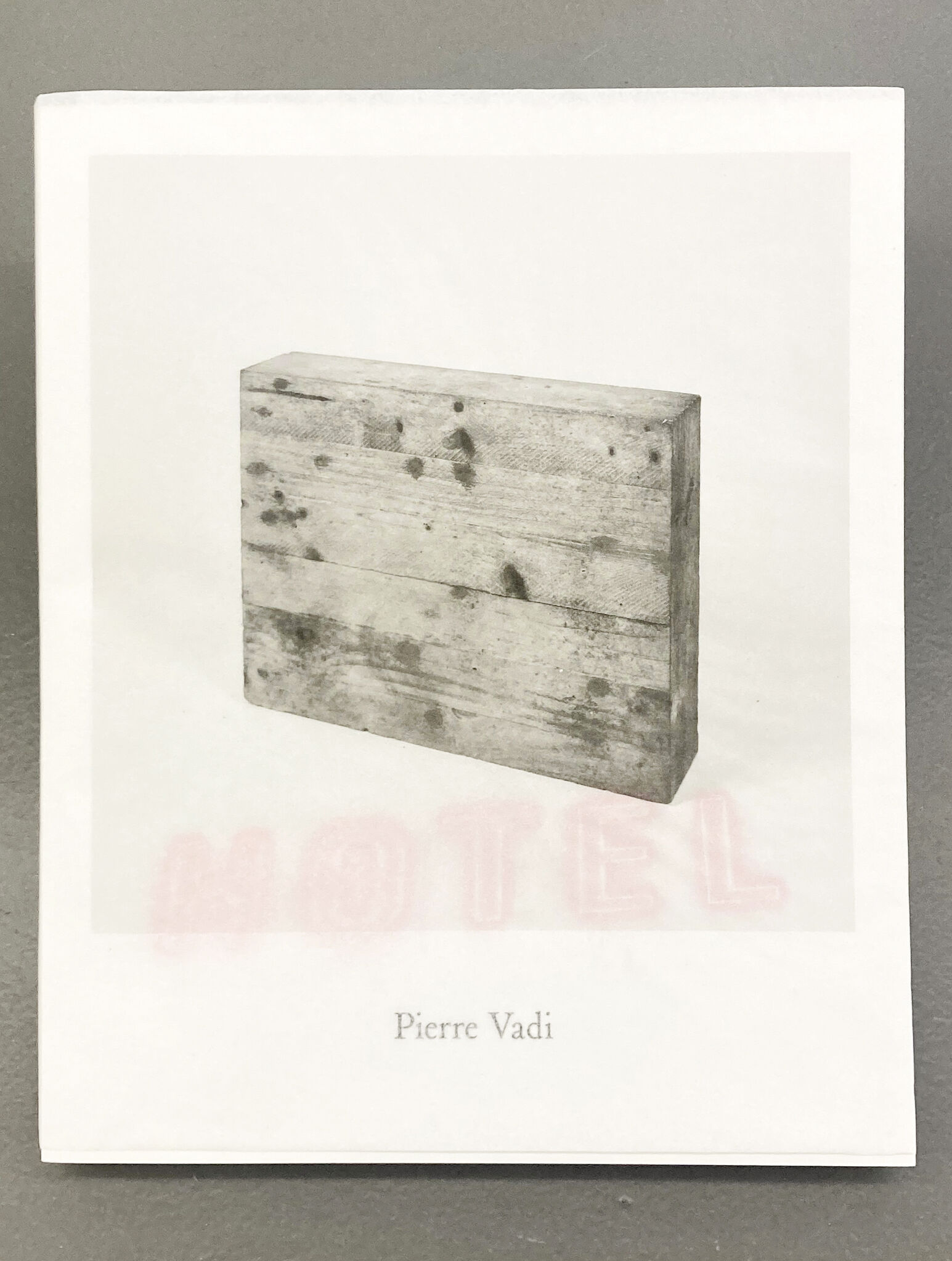

No Room, 2012

carton d'invitation

Stéphanie Cherpin, née en 1979 (France).

Vit et travaille à Paris.

Représentée par Cortex Athletico.

Vit et travaille à Paris.

Représentée par Cortex Athletico.

Stéphanie Cherpin, née en 1979 (France).

Vit et travaille à Paris.

Représentée par Cortex Athletico.

Vit et travaille à Paris.

Représentée par Cortex Athletico.

Commissariat : Paul Bernard

Commissariat : Paul Bernard

La Salle de bains reçoit le soutien du Ministère de la Culture DRAC Auvergne-Rhône-Alpes,

de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et de la Ville de Lyon.

de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et de la Ville de Lyon.