Photos : © La Salle de bains

Photos : © La Salle de bains

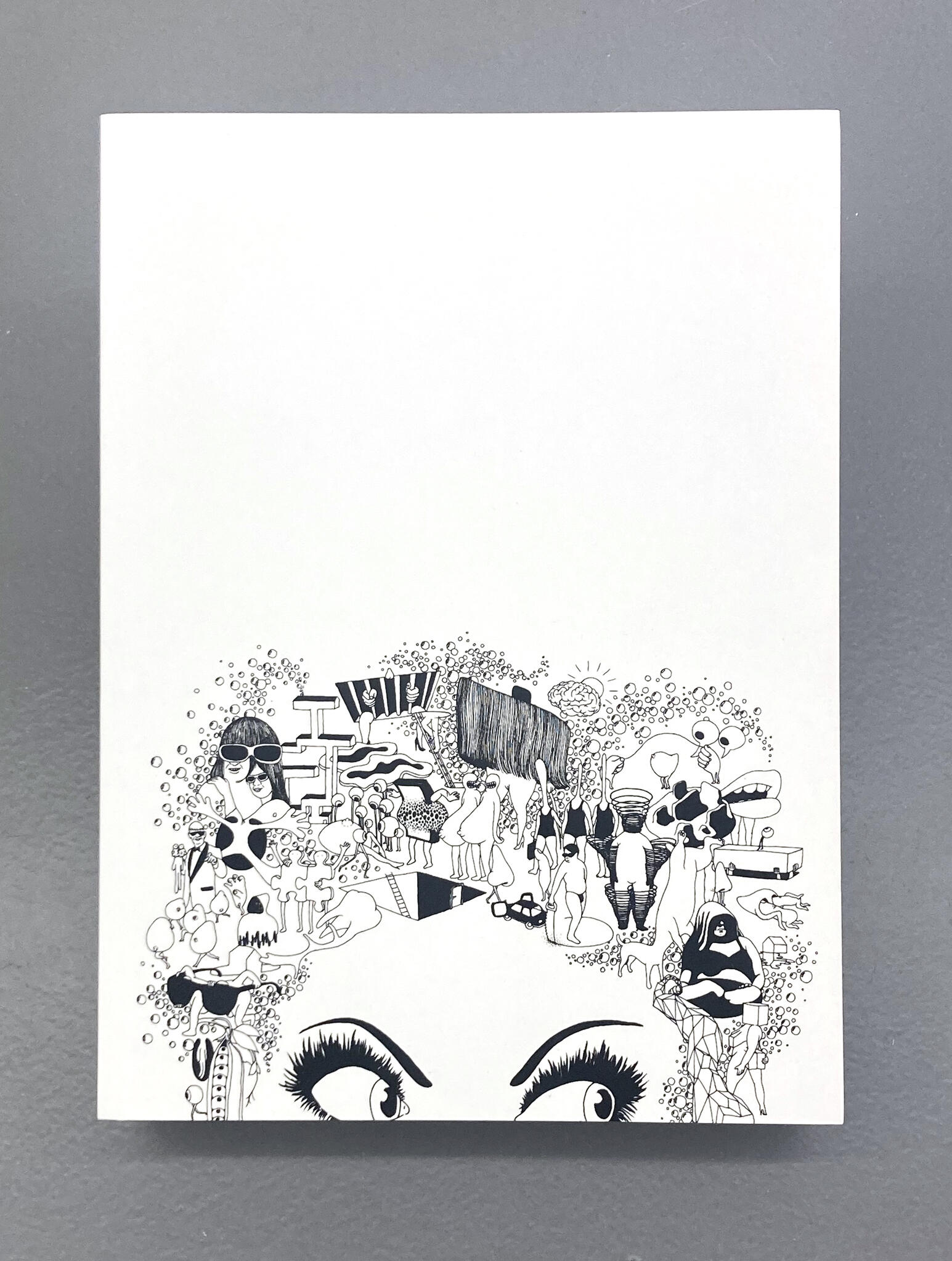

A Walk Threw the Woods

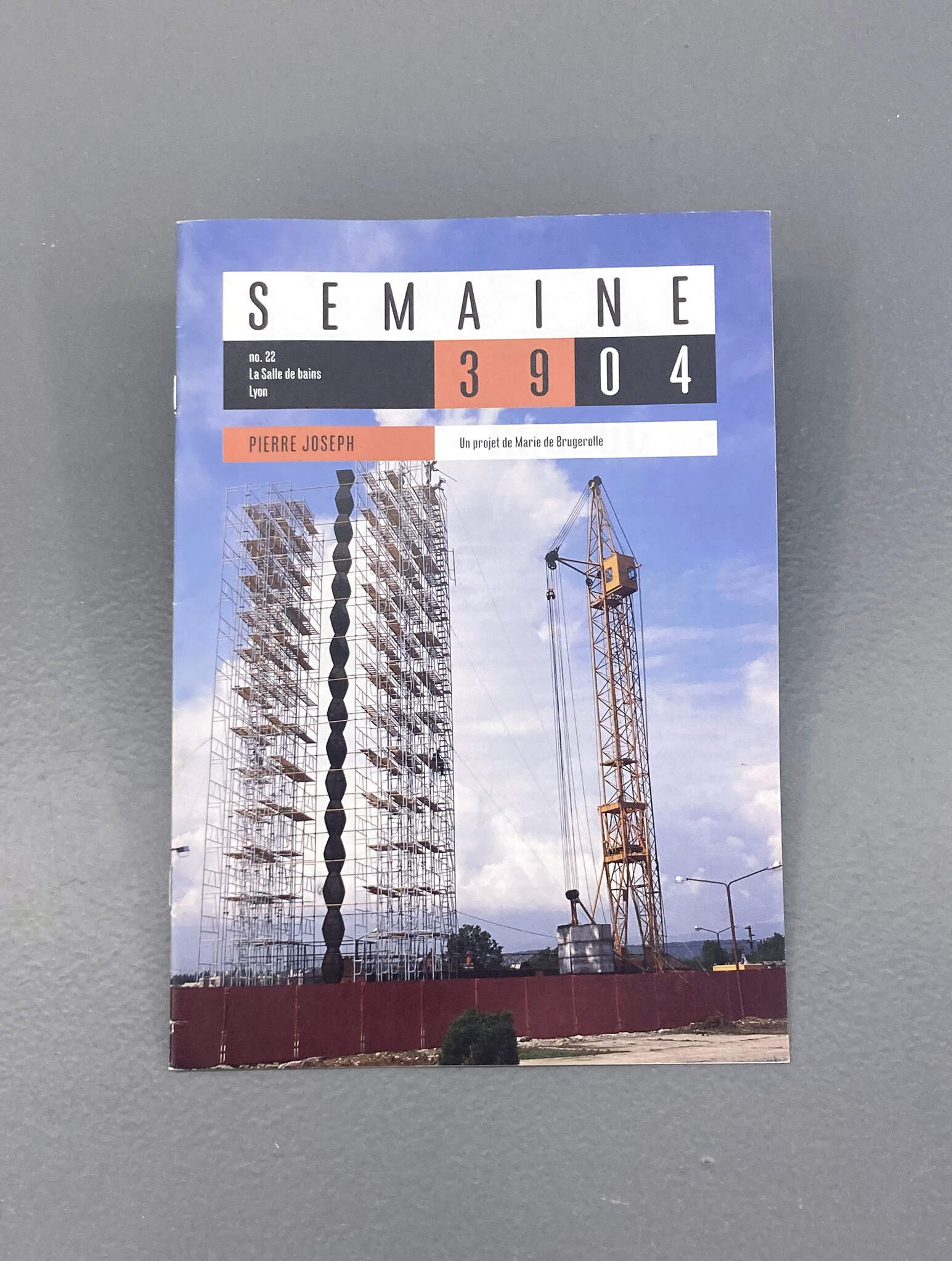

Du 1 juin au 27 juillet 2002From 1 June to 27 July 2002

C’est en 1987 à P.S.1 à New-York, pour une installation intitulée Sixteen on center, que Matthew Mc Caslin utilise pour la première fois les structures en aluminium qui servent à la construction des cloisons en plaques de plâtre. Comme ses précédents travaux l’œuvre jouait sur le sentiment de l'inachèvement. On ne savait pas si le travail était fait, s'il était à moitié fait, s'il était en chantier ou à l'abandon. L' effet de “pause” était renforcé par la proximité d'un empilement soigné de couvertures dont la présence invitait peut-être au sommeil, en tout cas à la rêverie.

C'est à cette époque que les travaux de construction en bâtiment que Matthew McCaslin réalisait pour gagner sa vie commencèrent à s'intégrer à son travail artistique. On se souvient que de la même manière, au début des années 1970, Gordon Matta-Clark rénovait des lofts à New-York alors même que son œuvre se présentait comme une déconstruction de l'architecture. La référence aux travaux des artistes américains des années 1960-1970 chez Matthew McCaslin, au Process Art ou au Minimal Art, sera plus explicite quelques années plus tard dans ses dispositifs muraux. Dans American Beauty, 1989, un ventilateur est simplement juxtaposé à un drapeau américain qui flotte légèrement au souffle de l'appareil voisin. Les installations électriques qu'il réalise ensuite au début des années 90 donnent à voir des agglomérats de câbles et d'appareillages habituellement cachés dans les vides techniques.

Il opère un retournement des murs et du sol, montre les systèmes invisibles qui régissent l'espace domestique moderne: une forme de dissection de l'architecture qui s'inscrit dans le prolongement des anarchitectures de Matta Clark. Ces assemblages sont très souvent accompagnés de bande audio (les battements d'un cœur, le son des vagues, des applaudissements,...) ou vidéo (un feu de forêt, des fleurs, une voiture qui roule, une vache qui broute,...) et jouent un équilibre difficile entre technologie et poésie, présence et mouvement.

Pour son exposition à la Salle de bains, Matthew McCaslin réalise un environnement à partir des mêmes rails en aluminium utilisés pour Sixteen on center. De la même manière qu'il révèle la présence des flux et câbles derrière les équipements électriques, c'est ici la structure des murs, leur ossature, qui est découverte. Les murs sont invisibles et il devient possible de les traverser du regard et du pied, et même de les habiter. Ils se succèdent parallèlement, les uns derrière les autres, selon un plan absurde. Laissés déconstruits, ils suggèrent un espace dense mais ouvert, celui d'un sous-bois. Une projection vidéo accompagne le dispositif.

Valérie Parenson

C'est à cette époque que les travaux de construction en bâtiment que Matthew McCaslin réalisait pour gagner sa vie commencèrent à s'intégrer à son travail artistique. On se souvient que de la même manière, au début des années 1970, Gordon Matta-Clark rénovait des lofts à New-York alors même que son œuvre se présentait comme une déconstruction de l'architecture. La référence aux travaux des artistes américains des années 1960-1970 chez Matthew McCaslin, au Process Art ou au Minimal Art, sera plus explicite quelques années plus tard dans ses dispositifs muraux. Dans American Beauty, 1989, un ventilateur est simplement juxtaposé à un drapeau américain qui flotte légèrement au souffle de l'appareil voisin. Les installations électriques qu'il réalise ensuite au début des années 90 donnent à voir des agglomérats de câbles et d'appareillages habituellement cachés dans les vides techniques.

Il opère un retournement des murs et du sol, montre les systèmes invisibles qui régissent l'espace domestique moderne: une forme de dissection de l'architecture qui s'inscrit dans le prolongement des anarchitectures de Matta Clark. Ces assemblages sont très souvent accompagnés de bande audio (les battements d'un cœur, le son des vagues, des applaudissements,...) ou vidéo (un feu de forêt, des fleurs, une voiture qui roule, une vache qui broute,...) et jouent un équilibre difficile entre technologie et poésie, présence et mouvement.

Pour son exposition à la Salle de bains, Matthew McCaslin réalise un environnement à partir des mêmes rails en aluminium utilisés pour Sixteen on center. De la même manière qu'il révèle la présence des flux et câbles derrière les équipements électriques, c'est ici la structure des murs, leur ossature, qui est découverte. Les murs sont invisibles et il devient possible de les traverser du regard et du pied, et même de les habiter. Ils se succèdent parallèlement, les uns derrière les autres, selon un plan absurde. Laissés déconstruits, ils suggèrent un espace dense mais ouvert, celui d'un sous-bois. Une projection vidéo accompagne le dispositif.

Valérie Parenson

C’est en 1987 à P.S.1 à New-York, pour une installation intitulée Sixteen on center, que Matthew Mc Caslin utilise pour la première fois les structures en aluminium qui servent à la construction des cloisons en plaques de plâtre. Comme ses précédents travaux l’œuvre jouait sur le sentiment de l'inachèvement. On ne savait pas si le travail était fait, s'il était à moitié fait, s'il était en chantier ou à l'abandon. L' effet de “pause” était renforcé par la proximité d'un empilement soigné de couvertures dont la présence invitait peut-être au sommeil, en tout cas à la rêverie.

C'est à cette époque que les travaux de construction en bâtiment que Matthew McCaslin réalisait pour gagner sa vie commencèrent à s'intégrer à son travail artistique. On se souvient que de la même manière, au début des années 1970, Gordon Matta-Clark rénovait des lofts à New-York alors même que son œuvre se présentait comme une déconstruction de l'architecture. La référence aux travaux des artistes américains des années 1960-1970 chez Matthew McCaslin, au Process Art ou au Minimal Art, sera plus explicite quelques années plus tard dans ses dispositifs muraux. Dans American Beauty, 1989, un ventilateur est simplement juxtaposé à un drapeau américain qui flotte légèrement au souffle de l'appareil voisin. Les installations électriques qu'il réalise ensuite au début des années 90 donnent à voir des agglomérats de câbles et d'appareillages habituellement cachés dans les vides techniques.

Il opère un retournement des murs et du sol, montre les systèmes invisibles qui régissent l'espace domestique moderne: une forme de dissection de l'architecture qui s'inscrit dans le prolongement des anarchitectures de Matta Clark. Ces assemblages sont très souvent accompagnés de bande audio (les battements d'un cœur, le son des vagues, des applaudissements,...) ou vidéo (un feu de forêt, des fleurs, une voiture qui roule, une vache qui broute,...) et jouent un équilibre difficile entre technologie et poésie, présence et mouvement.

Pour son exposition à la Salle de bains, Matthew McCaslin réalise un environnement à partir des mêmes rails en aluminium utilisés pour Sixteen on center. De la même manière qu'il révèle la présence des flux et câbles derrière les équipements électriques, c'est ici la structure des murs, leur ossature, qui est découverte. Les murs sont invisibles et il devient possible de les traverser du regard et du pied, et même de les habiter. Ils se succèdent parallèlement, les uns derrière les autres, selon un plan absurde. Laissés déconstruits, ils suggèrent un espace dense mais ouvert, celui d'un sous-bois. Une projection vidéo accompagne le dispositif.

Valérie Parenson

C'est à cette époque que les travaux de construction en bâtiment que Matthew McCaslin réalisait pour gagner sa vie commencèrent à s'intégrer à son travail artistique. On se souvient que de la même manière, au début des années 1970, Gordon Matta-Clark rénovait des lofts à New-York alors même que son œuvre se présentait comme une déconstruction de l'architecture. La référence aux travaux des artistes américains des années 1960-1970 chez Matthew McCaslin, au Process Art ou au Minimal Art, sera plus explicite quelques années plus tard dans ses dispositifs muraux. Dans American Beauty, 1989, un ventilateur est simplement juxtaposé à un drapeau américain qui flotte légèrement au souffle de l'appareil voisin. Les installations électriques qu'il réalise ensuite au début des années 90 donnent à voir des agglomérats de câbles et d'appareillages habituellement cachés dans les vides techniques.

Il opère un retournement des murs et du sol, montre les systèmes invisibles qui régissent l'espace domestique moderne: une forme de dissection de l'architecture qui s'inscrit dans le prolongement des anarchitectures de Matta Clark. Ces assemblages sont très souvent accompagnés de bande audio (les battements d'un cœur, le son des vagues, des applaudissements,...) ou vidéo (un feu de forêt, des fleurs, une voiture qui roule, une vache qui broute,...) et jouent un équilibre difficile entre technologie et poésie, présence et mouvement.

Pour son exposition à la Salle de bains, Matthew McCaslin réalise un environnement à partir des mêmes rails en aluminium utilisés pour Sixteen on center. De la même manière qu'il révèle la présence des flux et câbles derrière les équipements électriques, c'est ici la structure des murs, leur ossature, qui est découverte. Les murs sont invisibles et il devient possible de les traverser du regard et du pied, et même de les habiter. Ils se succèdent parallèlement, les uns derrière les autres, selon un plan absurde. Laissés déconstruits, ils suggèrent un espace dense mais ouvert, celui d'un sous-bois. Une projection vidéo accompagne le dispositif.

Valérie Parenson

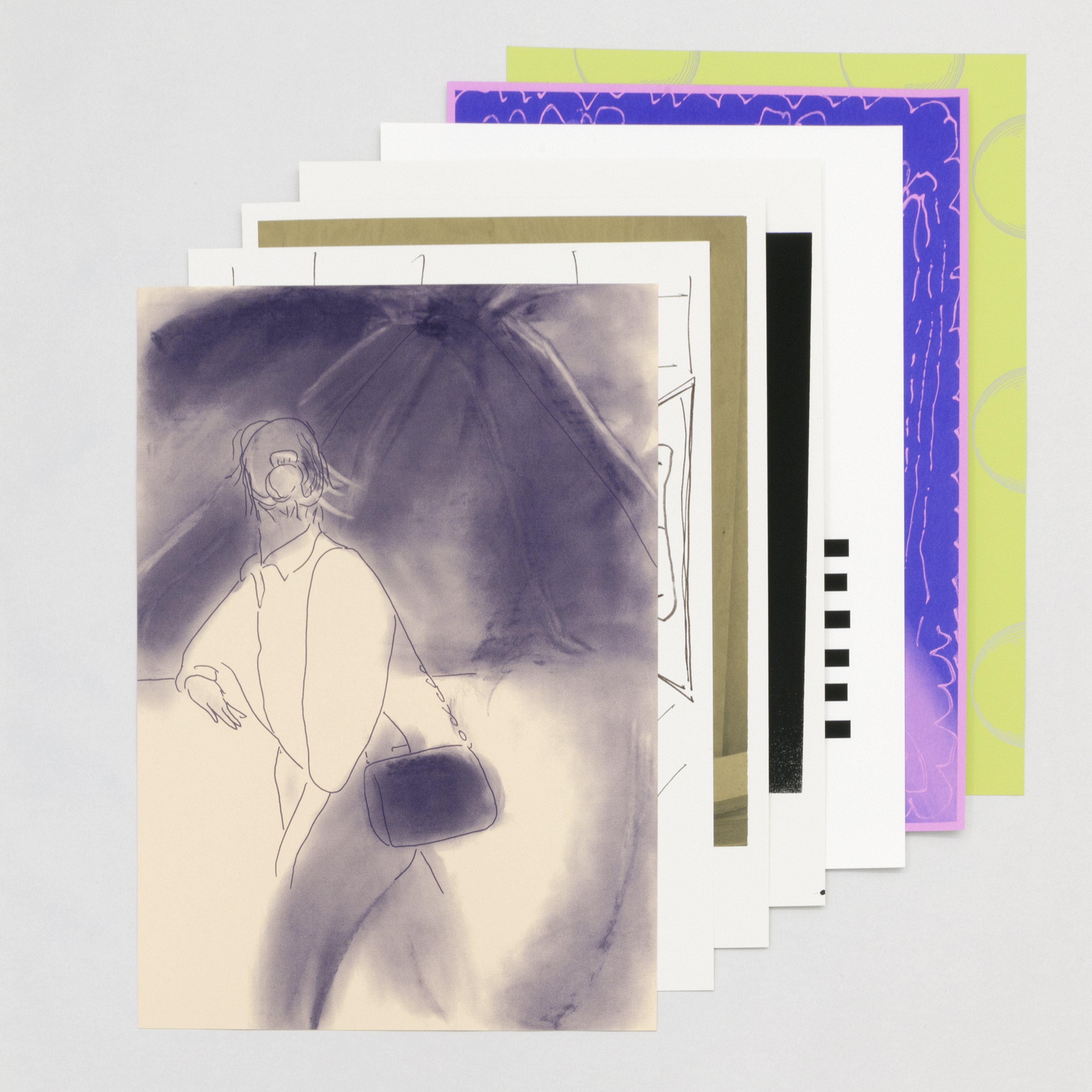

A Walk Threw the Woods, 2002

Affiche

Matthew McCaslin, né en 1957 (USA).

Vit et travaille à Brooklyn.

Vit et travaille à Brooklyn.

Matthew McCaslin, né en 1957 (USA).

Vit et travaille à Brooklyn.

Vit et travaille à Brooklyn.