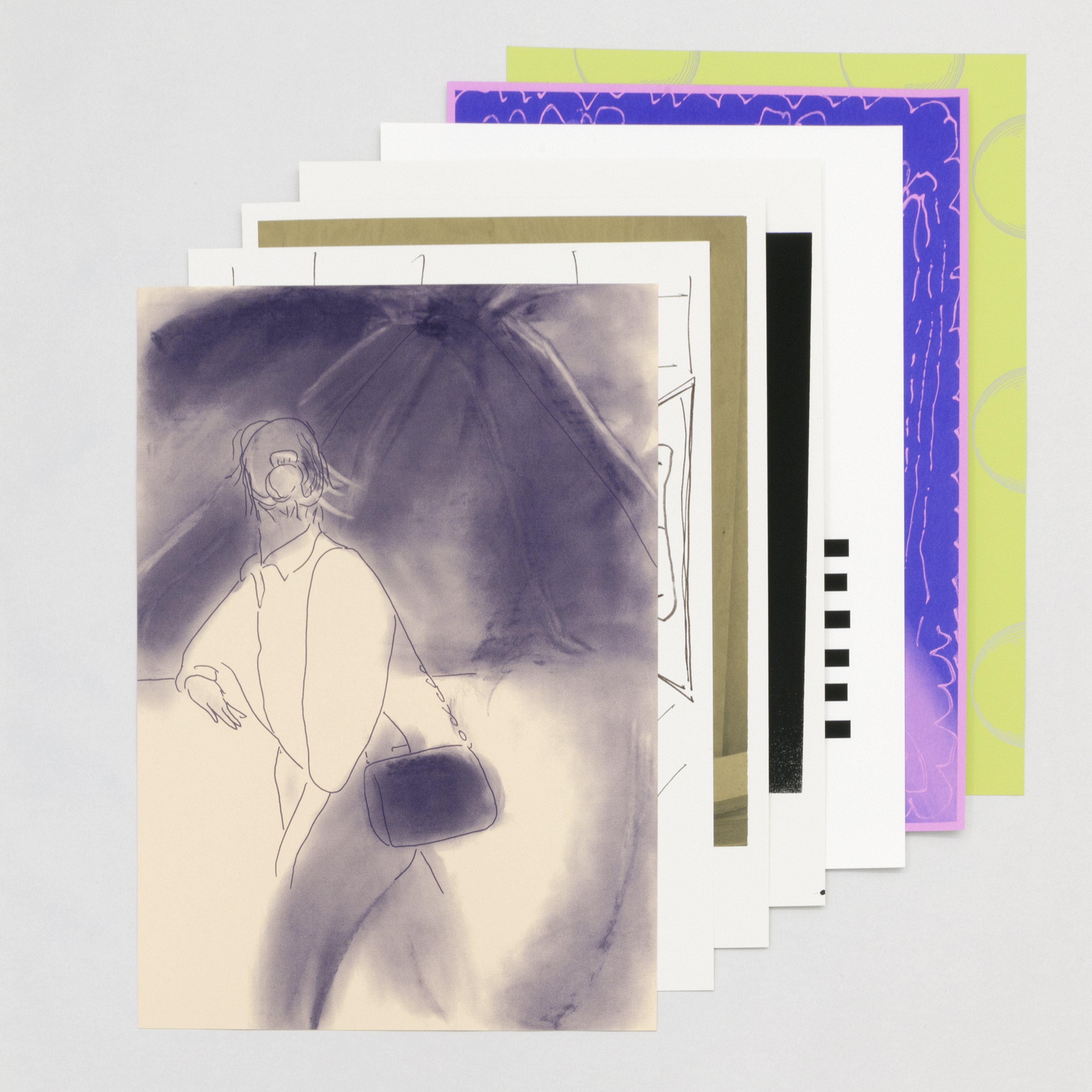

Photos : © La Salle de bains

Photos : © La Salle de bains

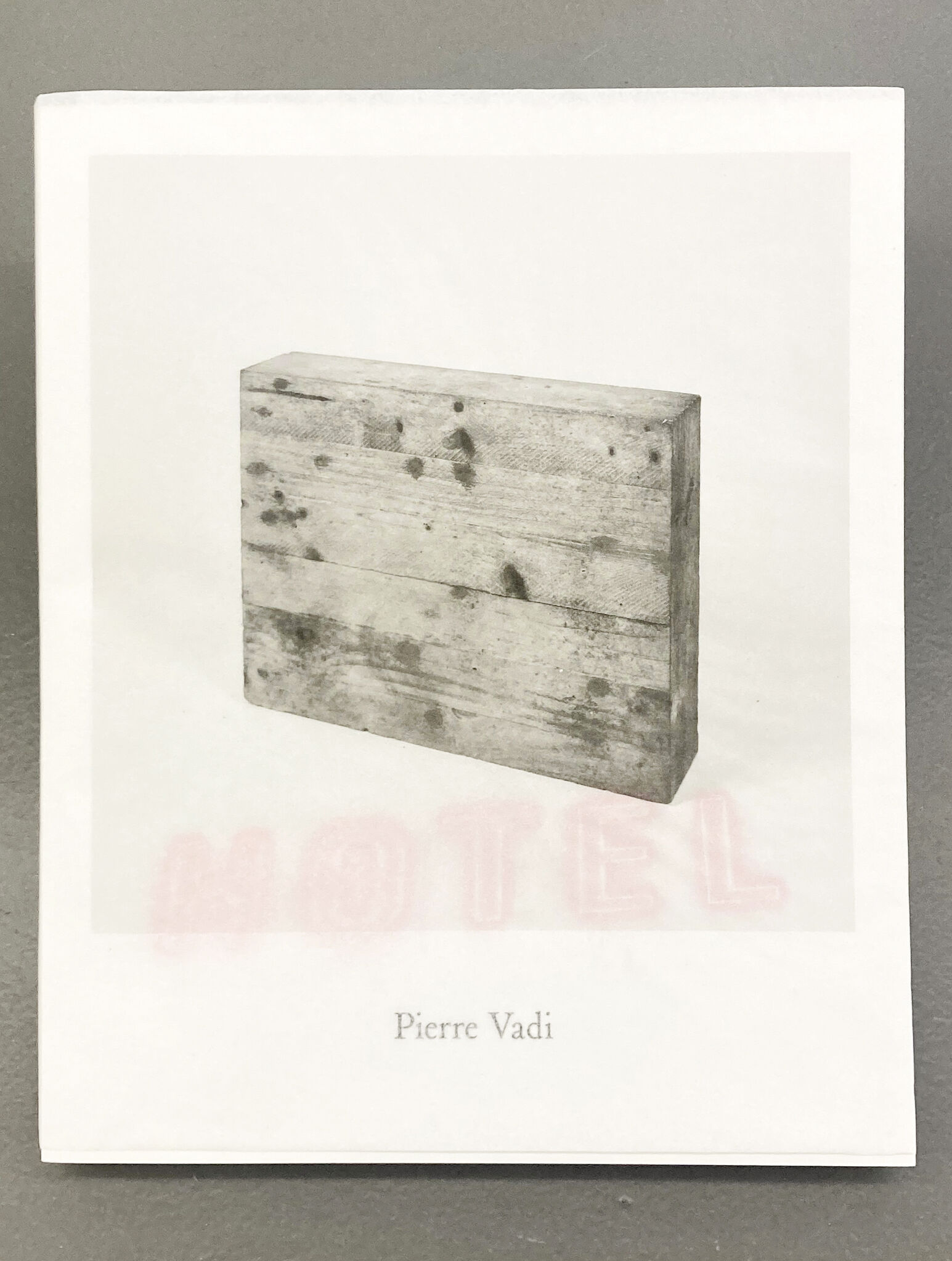

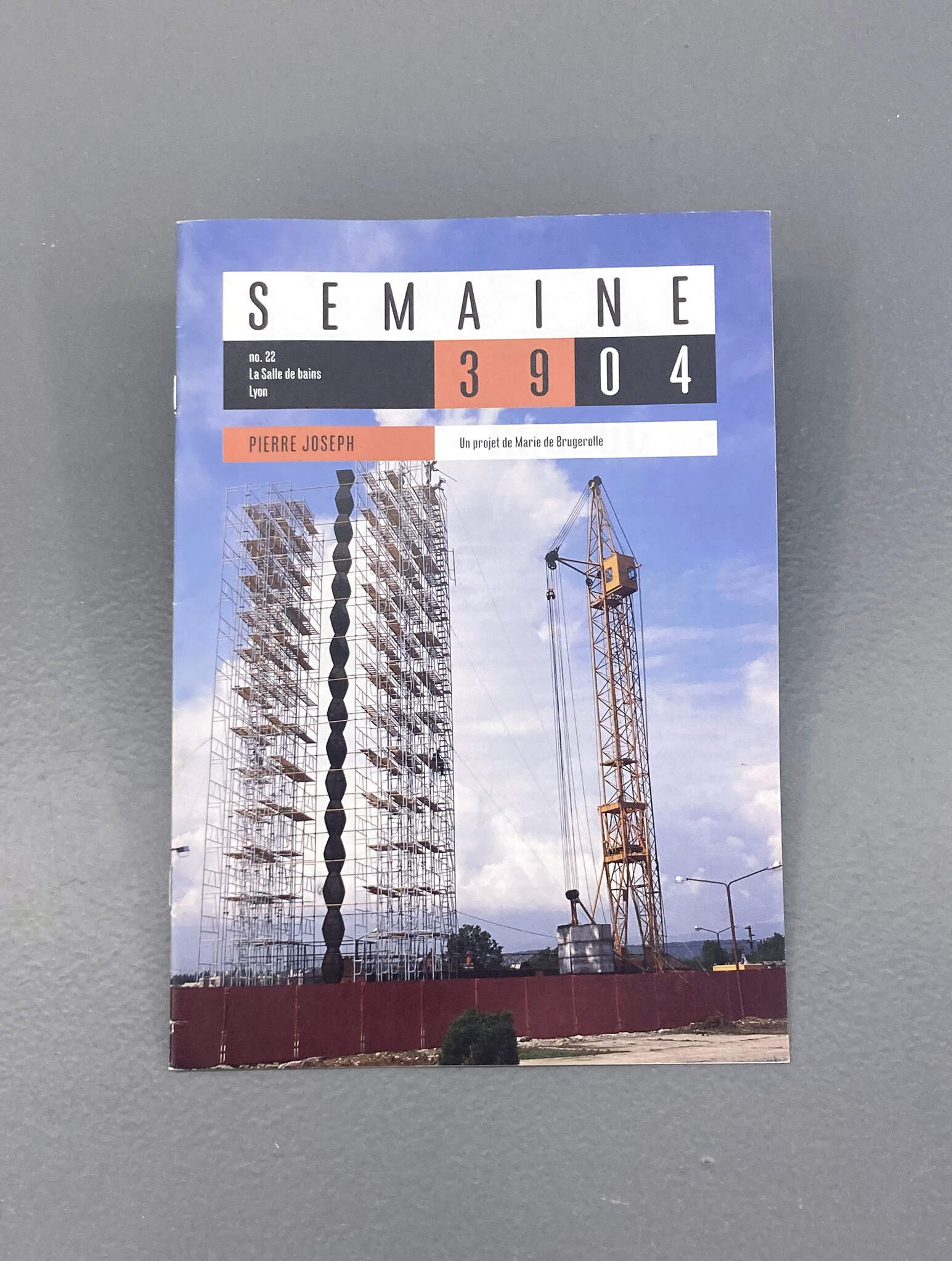

Didier Marcel

Du 18 janvier au 8 mars 2003From 18 January to 8 March 2003

Suivant Liebig, le corps de l’homme est un fourneau, et les vivres l’aliment qui entretient la combustion dans les poumons. En temps froid nous mangeons davantage, et moins en temps chaud. La chaleur animale est le résultat d’une combustion lente ; est-elle trop rapide, que se produisent la maladie et la mort ; soit par défaut d’aliment, soit par vice de tirage, le feu s’éteint. Il va sans dire que la chaleur vitale n’a pas à se voir confondue avec le feu ; mais trêve d’analogie. Il apparaît donc d’après le tableau qui précède, que l’expression vie animale est presque synonyme de l’expression chaleur animale ; car tandis que le Vivre peut être considéré comme le Combustible qui entretient le feu en nous — et le Combustible ne sert qu’à préparer ce Vivre ou à accroître la chaleur de nos corps par addition venue du dehors — le Couvert et aussi le Vêtement ne servent qu’à retenir la chaleur ainsi engendrée et absorbée. (...)

Le pauvre homme est habitué à trouver que ce monde est un monde bien froid ; et au froid non moins physique que social rattachons-nous directement une grande partie de nos maux. (...)

Les luxueusement riches ne se contentent pas de se tenir confortablement chauds, mais s’entourent d’une chaleur contre-nature ; comme je l’ai déjà laissé entendre, ils se font cuire, cela va sans dire, à la mode.

— Henry David Thoreau, Walden, 1854. Editions Gallimard, 1922, pour la traduction française (par L. Fabulet). (pp. 16-17)

Autrefois, (...), j’avais coutume de voir le long de la voie du chemin de fer une grande boîte, de six pieds de long sur trois de large, dans quoi les ouvriers serraient leurs outils le soir, et l’idée me vint que tout homme, à la rigueur, pourrait moyennant un dollar s’en procurer une semblable, pour, après y avoir percé quelques trous de vrille afin d’y admettre au moins l’air, s’introduire dedans lorsqu’il pleuvait et le soir, puis fermer le couvercle au crochet, de la sorte avoir liberté d’amour, en son âme être libre*. (* Richard Lovelace, To Althea from Prison.) Il ne me semblait pas que ce fût la pire ni, à tout prendre, une méprisable alternative. (...) Maint homme se voit harcelé à mort pour payer le loyer d’une boîte plus large et plus luxueuse qui n’eût pas gelé à mort comme une boîte comme celle-ci.

— idem (p. 31)

Billy était responsable de la couleur argent à la Factory. Il couvrit les murs qui s’effritaient de même que les tuyaux de différentes sortes de feuilles d’aluminium — du papier aluminium standard dans certains endroits, et une qualité supérieure de Mylar dans d’autres. Il acheta des boîtes de peinture argent et en recouvrit tout au spray, jusqu’à la cuvette des toilettes.

Pourquoi il aimait tant l’argenté, je ne sais pas. Ça devait être un truc en rapport avec les amphétamines — tout se ramenait toujours à ça en définitive. Mais c’était fantastique, c’était le moment idéal pour penser argent. L’argent était l’image du futur, de l’ère spatiale — les astronautes portaient des combinaisons argentées — Shepard, Grissom, et Glenn les avaient déjà revêtues, et leur équipement était argenté, également. Et l’argent était aussi le passé — le Silver Screen, l’écran d’argent — les actrices d’Hollywood photographiées sur des fonds argentés.

Et peut-être plus que tout autre chose, l’argent était le narcissisme — les miroirs étaient ornés d’argent.

Billy adorait les surfaces réfléchissantes — il avait éparpillé des bouts de miroirs brisés par ci par là, et en il en avait collé des petits morceaux sur tout. Tout ça était une occupation typique de quelqu’un qui prenait des amphétamines, mais la chose intéressante, c’était que Billy pouvait communiquer une atmosphère aux gens qui ne prenaient même pas de drogues : habituellement, les gens qui prenaient du speed créaient des choses qui ne semblaient bonnes qu’à leurs yeux. Mais ce que Billy faisait allait au-delà des drogues. Les seules choses qui se sont jamais rapprochées d’un rendu fidèle de l’aspect et de l’atmosphère et de la factory à l’époque, c’était, mis à part les films qu’on y a tournés, les photographies qu’en a prises Billy.

Les miroirs n’étaient pas seulement une décoration. Ils étaient beaucoup utilisés par tous ceux qui s’attifaient pour les fêtes. Billy, notamment, passait beaucoup de temps à se regarder. Il disposait les miroirs de manière à ce qu’il puisse voir son visage et son corps sous tous les angles.

— Andy Warhol & Pat Hackett, Popism: The Warhol Sixties, Hartcourt Brace, 1980, pp. 64-65. (Trad. V. P.)

Un jour, donc, que nous attendions le moment de retirer les filets, le nommé Petit-Jean, nous l’appellerons ainsi (...) me montre un quelque chose qui flottait à la surface des vagues. C’était une petite boîte, et même, précisons, une boîte à sardines. Elle flottait là dans le soleil, témoignage de l’industrie de la conserve, que nous étions, par ailleurs, chargés d’alimenter. Elle miroitait dans le soleil. Et Petit-Jean me dit — Tu vois, cette boîte ? Tu la vois ? Eh bien, elle, elle te voit pas !

Ce petit épisode, il trouvait ça très drôle, moi, moins. J’ai cherché pourquoi moi, je le trouvais moins drôle. C’est fort instructif.

D’abord, si ça a un sens que Petit-Jean me dise que la boîte ne me voit pas, c’est parce que, en un certain sens, tout de même, elle me regarde. Elle me regarde au niveau du point lumineux, où est tout ce qui me regarde, et ce n’est point là métaphore.

La portée de cette petite histoire, telle qu’elle venait de surgir dans l’invention de mon partenaire, le fait qu’il la trouvât si drôle, et moi, moins, tient à ce que, si on me raconte une histoire comme celle-là, c’est tout de même parce que moi, à ce moment-là — tel que je me suis dépeint, avec ces types qui gagnaient péniblement leur existence, dans l’étreinte avec ce qui était pour eux la rude nature — moi, je faisais tableau d’une façon assez inénarrable. Pour tout dire, je faisais tant soit peu tache dans le tableau. Et c’est bien de le sentir qui fait que rien qu’à m’entendre interpeller ainsi, dans cette humoristique, ironique, histoire, je ne la trouve pas si drôle que ça.

Je prends ici la structure au niveau du sujet, mais elle reflète quelque chose qui se trouve déjà dans le rapport naturel que l’œil inscrit à l’endroit de la lumière. Je ne suis pas simplement cet être punctiforme qui se repère au point géométral d’où est saisie la perspective. Sans doute, au fond de mon œil, se peint le tableau. Le tableau, certes, est dans mon œil. Mais moi, je suis dans le tableau.

— Jacques Lacan, Séminaire Livre XI, pp 88-89.

Textes rassemblés par Vincent Pécoil, janvier 2003.

Le pauvre homme est habitué à trouver que ce monde est un monde bien froid ; et au froid non moins physique que social rattachons-nous directement une grande partie de nos maux. (...)

Les luxueusement riches ne se contentent pas de se tenir confortablement chauds, mais s’entourent d’une chaleur contre-nature ; comme je l’ai déjà laissé entendre, ils se font cuire, cela va sans dire, à la mode.

— Henry David Thoreau, Walden, 1854. Editions Gallimard, 1922, pour la traduction française (par L. Fabulet). (pp. 16-17)

Autrefois, (...), j’avais coutume de voir le long de la voie du chemin de fer une grande boîte, de six pieds de long sur trois de large, dans quoi les ouvriers serraient leurs outils le soir, et l’idée me vint que tout homme, à la rigueur, pourrait moyennant un dollar s’en procurer une semblable, pour, après y avoir percé quelques trous de vrille afin d’y admettre au moins l’air, s’introduire dedans lorsqu’il pleuvait et le soir, puis fermer le couvercle au crochet, de la sorte avoir liberté d’amour, en son âme être libre*. (* Richard Lovelace, To Althea from Prison.) Il ne me semblait pas que ce fût la pire ni, à tout prendre, une méprisable alternative. (...) Maint homme se voit harcelé à mort pour payer le loyer d’une boîte plus large et plus luxueuse qui n’eût pas gelé à mort comme une boîte comme celle-ci.

— idem (p. 31)

Billy était responsable de la couleur argent à la Factory. Il couvrit les murs qui s’effritaient de même que les tuyaux de différentes sortes de feuilles d’aluminium — du papier aluminium standard dans certains endroits, et une qualité supérieure de Mylar dans d’autres. Il acheta des boîtes de peinture argent et en recouvrit tout au spray, jusqu’à la cuvette des toilettes.

Pourquoi il aimait tant l’argenté, je ne sais pas. Ça devait être un truc en rapport avec les amphétamines — tout se ramenait toujours à ça en définitive. Mais c’était fantastique, c’était le moment idéal pour penser argent. L’argent était l’image du futur, de l’ère spatiale — les astronautes portaient des combinaisons argentées — Shepard, Grissom, et Glenn les avaient déjà revêtues, et leur équipement était argenté, également. Et l’argent était aussi le passé — le Silver Screen, l’écran d’argent — les actrices d’Hollywood photographiées sur des fonds argentés.

Et peut-être plus que tout autre chose, l’argent était le narcissisme — les miroirs étaient ornés d’argent.

Billy adorait les surfaces réfléchissantes — il avait éparpillé des bouts de miroirs brisés par ci par là, et en il en avait collé des petits morceaux sur tout. Tout ça était une occupation typique de quelqu’un qui prenait des amphétamines, mais la chose intéressante, c’était que Billy pouvait communiquer une atmosphère aux gens qui ne prenaient même pas de drogues : habituellement, les gens qui prenaient du speed créaient des choses qui ne semblaient bonnes qu’à leurs yeux. Mais ce que Billy faisait allait au-delà des drogues. Les seules choses qui se sont jamais rapprochées d’un rendu fidèle de l’aspect et de l’atmosphère et de la factory à l’époque, c’était, mis à part les films qu’on y a tournés, les photographies qu’en a prises Billy.

Les miroirs n’étaient pas seulement une décoration. Ils étaient beaucoup utilisés par tous ceux qui s’attifaient pour les fêtes. Billy, notamment, passait beaucoup de temps à se regarder. Il disposait les miroirs de manière à ce qu’il puisse voir son visage et son corps sous tous les angles.

— Andy Warhol & Pat Hackett, Popism: The Warhol Sixties, Hartcourt Brace, 1980, pp. 64-65. (Trad. V. P.)

Un jour, donc, que nous attendions le moment de retirer les filets, le nommé Petit-Jean, nous l’appellerons ainsi (...) me montre un quelque chose qui flottait à la surface des vagues. C’était une petite boîte, et même, précisons, une boîte à sardines. Elle flottait là dans le soleil, témoignage de l’industrie de la conserve, que nous étions, par ailleurs, chargés d’alimenter. Elle miroitait dans le soleil. Et Petit-Jean me dit — Tu vois, cette boîte ? Tu la vois ? Eh bien, elle, elle te voit pas !

Ce petit épisode, il trouvait ça très drôle, moi, moins. J’ai cherché pourquoi moi, je le trouvais moins drôle. C’est fort instructif.

D’abord, si ça a un sens que Petit-Jean me dise que la boîte ne me voit pas, c’est parce que, en un certain sens, tout de même, elle me regarde. Elle me regarde au niveau du point lumineux, où est tout ce qui me regarde, et ce n’est point là métaphore.

La portée de cette petite histoire, telle qu’elle venait de surgir dans l’invention de mon partenaire, le fait qu’il la trouvât si drôle, et moi, moins, tient à ce que, si on me raconte une histoire comme celle-là, c’est tout de même parce que moi, à ce moment-là — tel que je me suis dépeint, avec ces types qui gagnaient péniblement leur existence, dans l’étreinte avec ce qui était pour eux la rude nature — moi, je faisais tableau d’une façon assez inénarrable. Pour tout dire, je faisais tant soit peu tache dans le tableau. Et c’est bien de le sentir qui fait que rien qu’à m’entendre interpeller ainsi, dans cette humoristique, ironique, histoire, je ne la trouve pas si drôle que ça.

Je prends ici la structure au niveau du sujet, mais elle reflète quelque chose qui se trouve déjà dans le rapport naturel que l’œil inscrit à l’endroit de la lumière. Je ne suis pas simplement cet être punctiforme qui se repère au point géométral d’où est saisie la perspective. Sans doute, au fond de mon œil, se peint le tableau. Le tableau, certes, est dans mon œil. Mais moi, je suis dans le tableau.

— Jacques Lacan, Séminaire Livre XI, pp 88-89.

Textes rassemblés par Vincent Pécoil, janvier 2003.

Suivant Liebig, le corps de l’homme est un fourneau, et les vivres l’aliment qui entretient la combustion dans les poumons. En temps froid nous mangeons davantage, et moins en temps chaud. La chaleur animale est le résultat d’une combustion lente ; est-elle trop rapide, que se produisent la maladie et la mort ; soit par défaut d’aliment, soit par vice de tirage, le feu s’éteint. Il va sans dire que la chaleur vitale n’a pas à se voir confondue avec le feu ; mais trêve d’analogie. Il apparaît donc d’après le tableau qui précède, que l’expression vie animale est presque synonyme de l’expression chaleur animale ; car tandis que le Vivre peut être considéré comme le Combustible qui entretient le feu en nous — et le Combustible ne sert qu’à préparer ce Vivre ou à accroître la chaleur de nos corps par addition venue du dehors — le Couvert et aussi le Vêtement ne servent qu’à retenir la chaleur ainsi engendrée et absorbée. (...)

Le pauvre homme est habitué à trouver que ce monde est un monde bien froid ; et au froid non moins physique que social rattachons-nous directement une grande partie de nos maux. (...)

Les luxueusement riches ne se contentent pas de se tenir confortablement chauds, mais s’entourent d’une chaleur contre-nature ; comme je l’ai déjà laissé entendre, ils se font cuire, cela va sans dire, à la mode.

— Henry David Thoreau, Walden, 1854. Editions Gallimard, 1922, pour la traduction française (par L. Fabulet). (pp. 16-17)

Autrefois, (...), j’avais coutume de voir le long de la voie du chemin de fer une grande boîte, de six pieds de long sur trois de large, dans quoi les ouvriers serraient leurs outils le soir, et l’idée me vint que tout homme, à la rigueur, pourrait moyennant un dollar s’en procurer une semblable, pour, après y avoir percé quelques trous de vrille afin d’y admettre au moins l’air, s’introduire dedans lorsqu’il pleuvait et le soir, puis fermer le couvercle au crochet, de la sorte avoir liberté d’amour, en son âme être libre*. (* Richard Lovelace, To Althea from Prison.) Il ne me semblait pas que ce fût la pire ni, à tout prendre, une méprisable alternative. (...) Maint homme se voit harcelé à mort pour payer le loyer d’une boîte plus large et plus luxueuse qui n’eût pas gelé à mort comme une boîte comme celle-ci.

— idem (p. 31)

Billy était responsable de la couleur argent à la Factory. Il couvrit les murs qui s’effritaient de même que les tuyaux de différentes sortes de feuilles d’aluminium — du papier aluminium standard dans certains endroits, et une qualité supérieure de Mylar dans d’autres. Il acheta des boîtes de peinture argent et en recouvrit tout au spray, jusqu’à la cuvette des toilettes.

Pourquoi il aimait tant l’argenté, je ne sais pas. Ça devait être un truc en rapport avec les amphétamines — tout se ramenait toujours à ça en définitive. Mais c’était fantastique, c’était le moment idéal pour penser argent. L’argent était l’image du futur, de l’ère spatiale — les astronautes portaient des combinaisons argentées — Shepard, Grissom, et Glenn les avaient déjà revêtues, et leur équipement était argenté, également. Et l’argent était aussi le passé — le Silver Screen, l’écran d’argent — les actrices d’Hollywood photographiées sur des fonds argentés.

Et peut-être plus que tout autre chose, l’argent était le narcissisme — les miroirs étaient ornés d’argent.

Billy adorait les surfaces réfléchissantes — il avait éparpillé des bouts de miroirs brisés par ci par là, et en il en avait collé des petits morceaux sur tout. Tout ça était une occupation typique de quelqu’un qui prenait des amphétamines, mais la chose intéressante, c’était que Billy pouvait communiquer une atmosphère aux gens qui ne prenaient même pas de drogues : habituellement, les gens qui prenaient du speed créaient des choses qui ne semblaient bonnes qu’à leurs yeux. Mais ce que Billy faisait allait au-delà des drogues. Les seules choses qui se sont jamais rapprochées d’un rendu fidèle de l’aspect et de l’atmosphère et de la factory à l’époque, c’était, mis à part les films qu’on y a tournés, les photographies qu’en a prises Billy.

Les miroirs n’étaient pas seulement une décoration. Ils étaient beaucoup utilisés par tous ceux qui s’attifaient pour les fêtes. Billy, notamment, passait beaucoup de temps à se regarder. Il disposait les miroirs de manière à ce qu’il puisse voir son visage et son corps sous tous les angles.

— Andy Warhol & Pat Hackett, Popism: The Warhol Sixties, Hartcourt Brace, 1980, pp. 64-65. (Trad. V. P.)

Un jour, donc, que nous attendions le moment de retirer les filets, le nommé Petit-Jean, nous l’appellerons ainsi (...) me montre un quelque chose qui flottait à la surface des vagues. C’était une petite boîte, et même, précisons, une boîte à sardines. Elle flottait là dans le soleil, témoignage de l’industrie de la conserve, que nous étions, par ailleurs, chargés d’alimenter. Elle miroitait dans le soleil. Et Petit-Jean me dit — Tu vois, cette boîte ? Tu la vois ? Eh bien, elle, elle te voit pas !

Ce petit épisode, il trouvait ça très drôle, moi, moins. J’ai cherché pourquoi moi, je le trouvais moins drôle. C’est fort instructif.

D’abord, si ça a un sens que Petit-Jean me dise que la boîte ne me voit pas, c’est parce que, en un certain sens, tout de même, elle me regarde. Elle me regarde au niveau du point lumineux, où est tout ce qui me regarde, et ce n’est point là métaphore.

La portée de cette petite histoire, telle qu’elle venait de surgir dans l’invention de mon partenaire, le fait qu’il la trouvât si drôle, et moi, moins, tient à ce que, si on me raconte une histoire comme celle-là, c’est tout de même parce que moi, à ce moment-là — tel que je me suis dépeint, avec ces types qui gagnaient péniblement leur existence, dans l’étreinte avec ce qui était pour eux la rude nature — moi, je faisais tableau d’une façon assez inénarrable. Pour tout dire, je faisais tant soit peu tache dans le tableau. Et c’est bien de le sentir qui fait que rien qu’à m’entendre interpeller ainsi, dans cette humoristique, ironique, histoire, je ne la trouve pas si drôle que ça.

Je prends ici la structure au niveau du sujet, mais elle reflète quelque chose qui se trouve déjà dans le rapport naturel que l’œil inscrit à l’endroit de la lumière. Je ne suis pas simplement cet être punctiforme qui se repère au point géométral d’où est saisie la perspective. Sans doute, au fond de mon œil, se peint le tableau. Le tableau, certes, est dans mon œil. Mais moi, je suis dans le tableau.

— Jacques Lacan, Séminaire Livre XI, pp 88-89.

Textes rassemblés par Vincent Pécoil, janvier 2003.

Le pauvre homme est habitué à trouver que ce monde est un monde bien froid ; et au froid non moins physique que social rattachons-nous directement une grande partie de nos maux. (...)

Les luxueusement riches ne se contentent pas de se tenir confortablement chauds, mais s’entourent d’une chaleur contre-nature ; comme je l’ai déjà laissé entendre, ils se font cuire, cela va sans dire, à la mode.

— Henry David Thoreau, Walden, 1854. Editions Gallimard, 1922, pour la traduction française (par L. Fabulet). (pp. 16-17)

Autrefois, (...), j’avais coutume de voir le long de la voie du chemin de fer une grande boîte, de six pieds de long sur trois de large, dans quoi les ouvriers serraient leurs outils le soir, et l’idée me vint que tout homme, à la rigueur, pourrait moyennant un dollar s’en procurer une semblable, pour, après y avoir percé quelques trous de vrille afin d’y admettre au moins l’air, s’introduire dedans lorsqu’il pleuvait et le soir, puis fermer le couvercle au crochet, de la sorte avoir liberté d’amour, en son âme être libre*. (* Richard Lovelace, To Althea from Prison.) Il ne me semblait pas que ce fût la pire ni, à tout prendre, une méprisable alternative. (...) Maint homme se voit harcelé à mort pour payer le loyer d’une boîte plus large et plus luxueuse qui n’eût pas gelé à mort comme une boîte comme celle-ci.

— idem (p. 31)

Billy était responsable de la couleur argent à la Factory. Il couvrit les murs qui s’effritaient de même que les tuyaux de différentes sortes de feuilles d’aluminium — du papier aluminium standard dans certains endroits, et une qualité supérieure de Mylar dans d’autres. Il acheta des boîtes de peinture argent et en recouvrit tout au spray, jusqu’à la cuvette des toilettes.

Pourquoi il aimait tant l’argenté, je ne sais pas. Ça devait être un truc en rapport avec les amphétamines — tout se ramenait toujours à ça en définitive. Mais c’était fantastique, c’était le moment idéal pour penser argent. L’argent était l’image du futur, de l’ère spatiale — les astronautes portaient des combinaisons argentées — Shepard, Grissom, et Glenn les avaient déjà revêtues, et leur équipement était argenté, également. Et l’argent était aussi le passé — le Silver Screen, l’écran d’argent — les actrices d’Hollywood photographiées sur des fonds argentés.

Et peut-être plus que tout autre chose, l’argent était le narcissisme — les miroirs étaient ornés d’argent.

Billy adorait les surfaces réfléchissantes — il avait éparpillé des bouts de miroirs brisés par ci par là, et en il en avait collé des petits morceaux sur tout. Tout ça était une occupation typique de quelqu’un qui prenait des amphétamines, mais la chose intéressante, c’était que Billy pouvait communiquer une atmosphère aux gens qui ne prenaient même pas de drogues : habituellement, les gens qui prenaient du speed créaient des choses qui ne semblaient bonnes qu’à leurs yeux. Mais ce que Billy faisait allait au-delà des drogues. Les seules choses qui se sont jamais rapprochées d’un rendu fidèle de l’aspect et de l’atmosphère et de la factory à l’époque, c’était, mis à part les films qu’on y a tournés, les photographies qu’en a prises Billy.

Les miroirs n’étaient pas seulement une décoration. Ils étaient beaucoup utilisés par tous ceux qui s’attifaient pour les fêtes. Billy, notamment, passait beaucoup de temps à se regarder. Il disposait les miroirs de manière à ce qu’il puisse voir son visage et son corps sous tous les angles.

— Andy Warhol & Pat Hackett, Popism: The Warhol Sixties, Hartcourt Brace, 1980, pp. 64-65. (Trad. V. P.)

Un jour, donc, que nous attendions le moment de retirer les filets, le nommé Petit-Jean, nous l’appellerons ainsi (...) me montre un quelque chose qui flottait à la surface des vagues. C’était une petite boîte, et même, précisons, une boîte à sardines. Elle flottait là dans le soleil, témoignage de l’industrie de la conserve, que nous étions, par ailleurs, chargés d’alimenter. Elle miroitait dans le soleil. Et Petit-Jean me dit — Tu vois, cette boîte ? Tu la vois ? Eh bien, elle, elle te voit pas !

Ce petit épisode, il trouvait ça très drôle, moi, moins. J’ai cherché pourquoi moi, je le trouvais moins drôle. C’est fort instructif.

D’abord, si ça a un sens que Petit-Jean me dise que la boîte ne me voit pas, c’est parce que, en un certain sens, tout de même, elle me regarde. Elle me regarde au niveau du point lumineux, où est tout ce qui me regarde, et ce n’est point là métaphore.

La portée de cette petite histoire, telle qu’elle venait de surgir dans l’invention de mon partenaire, le fait qu’il la trouvât si drôle, et moi, moins, tient à ce que, si on me raconte une histoire comme celle-là, c’est tout de même parce que moi, à ce moment-là — tel que je me suis dépeint, avec ces types qui gagnaient péniblement leur existence, dans l’étreinte avec ce qui était pour eux la rude nature — moi, je faisais tableau d’une façon assez inénarrable. Pour tout dire, je faisais tant soit peu tache dans le tableau. Et c’est bien de le sentir qui fait que rien qu’à m’entendre interpeller ainsi, dans cette humoristique, ironique, histoire, je ne la trouve pas si drôle que ça.

Je prends ici la structure au niveau du sujet, mais elle reflète quelque chose qui se trouve déjà dans le rapport naturel que l’œil inscrit à l’endroit de la lumière. Je ne suis pas simplement cet être punctiforme qui se repère au point géométral d’où est saisie la perspective. Sans doute, au fond de mon œil, se peint le tableau. Le tableau, certes, est dans mon œil. Mais moi, je suis dans le tableau.

— Jacques Lacan, Séminaire Livre XI, pp 88-89.

Textes rassemblés par Vincent Pécoil, janvier 2003.

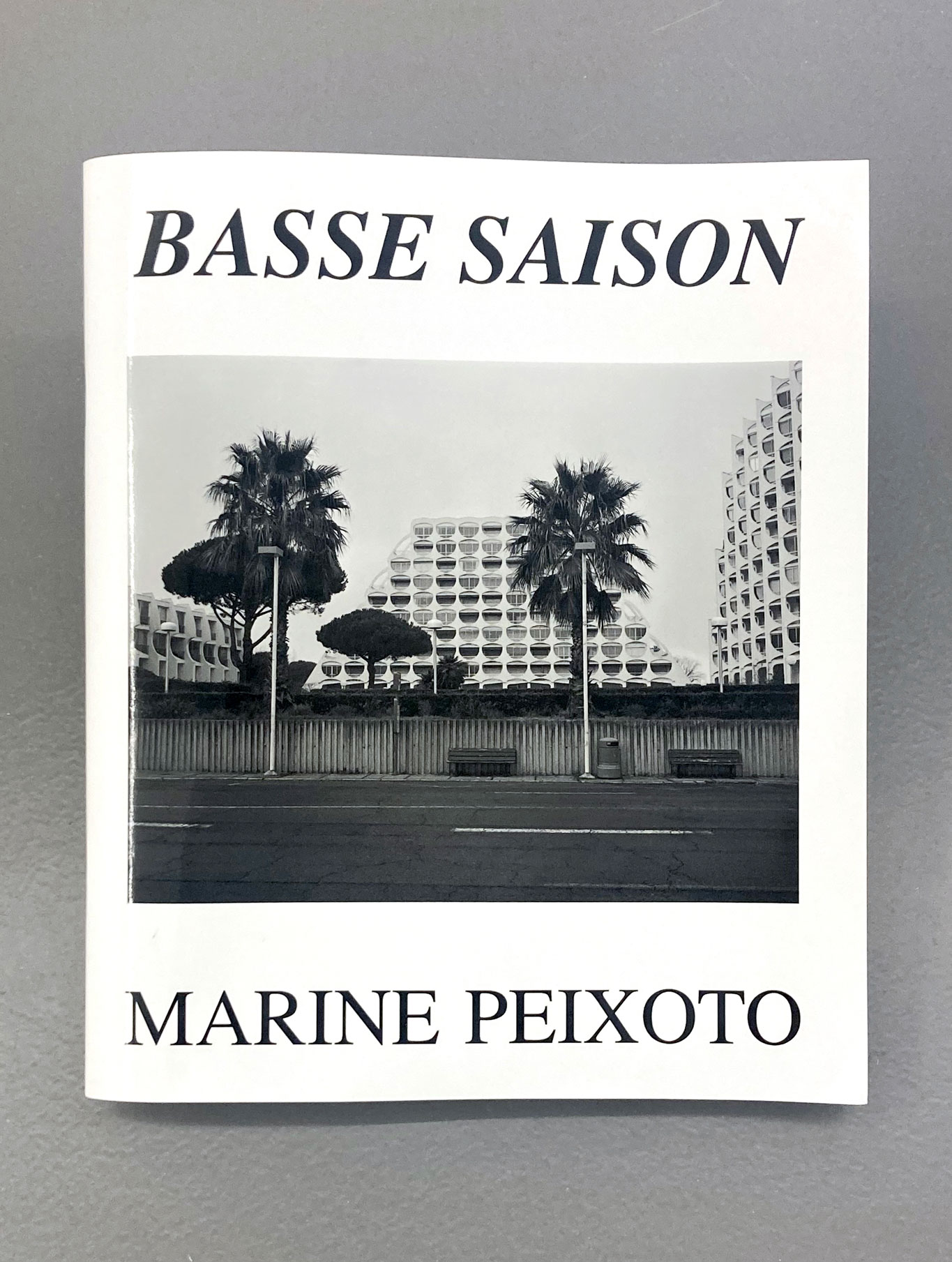

Didier Marcel, 2003

Affiche