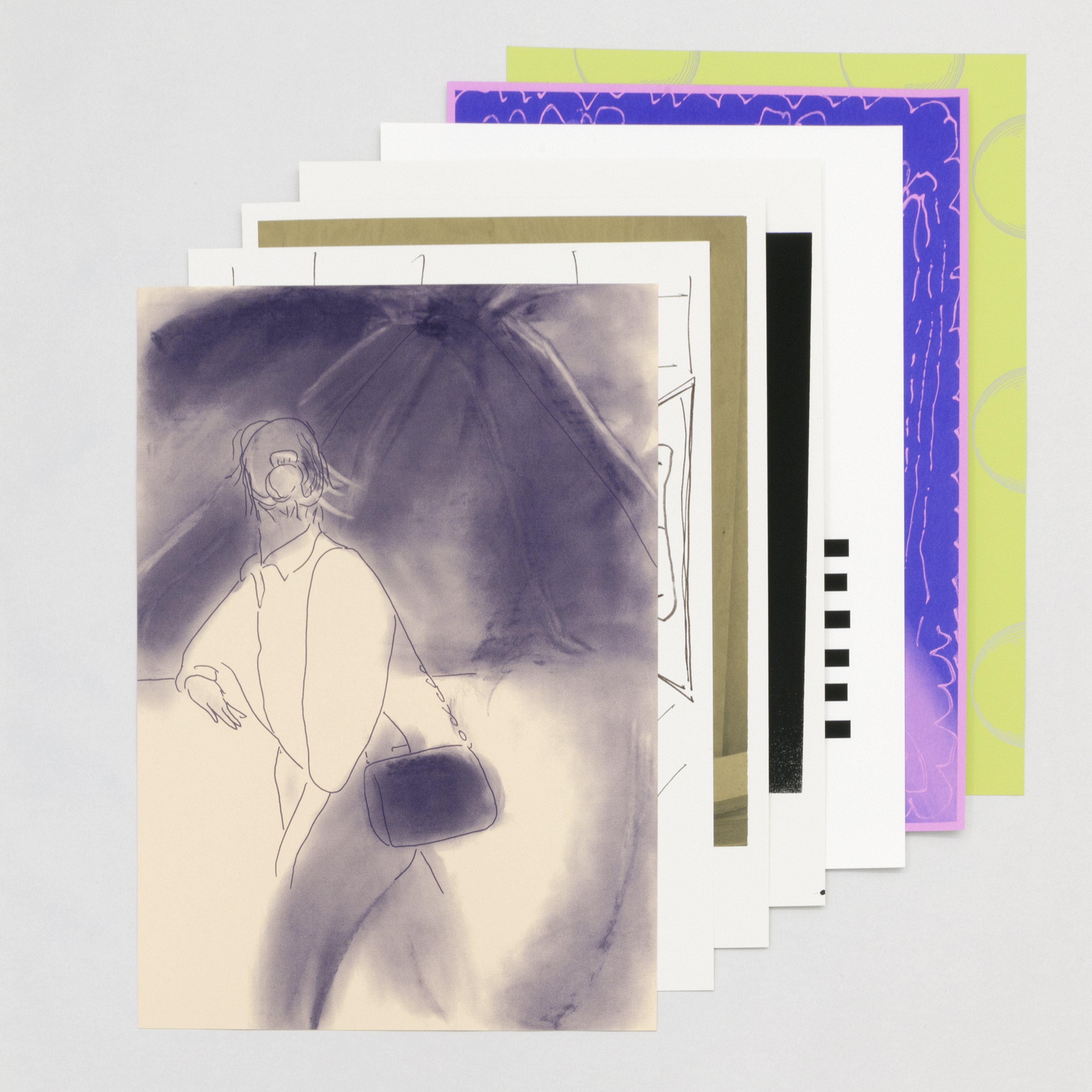

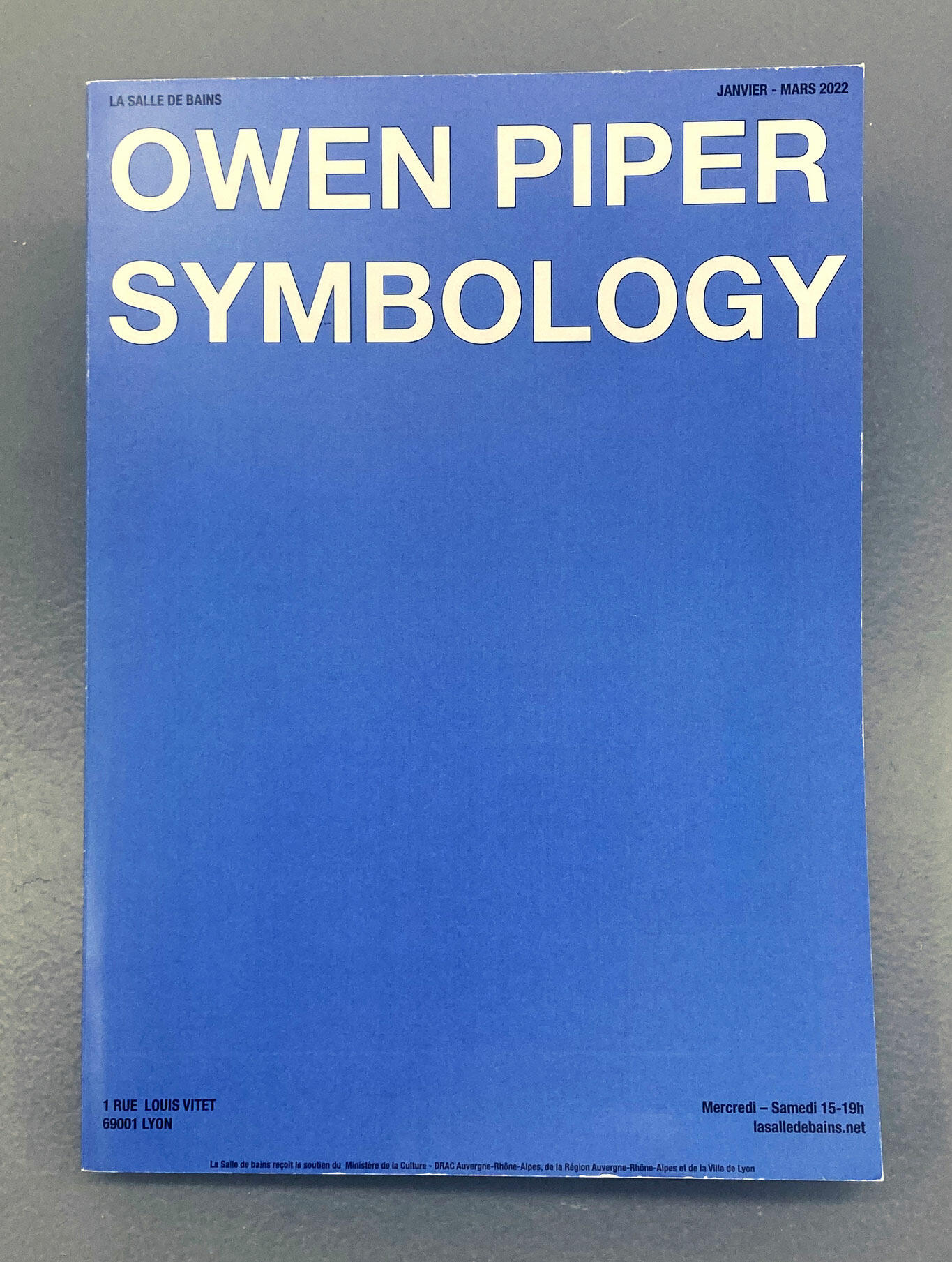

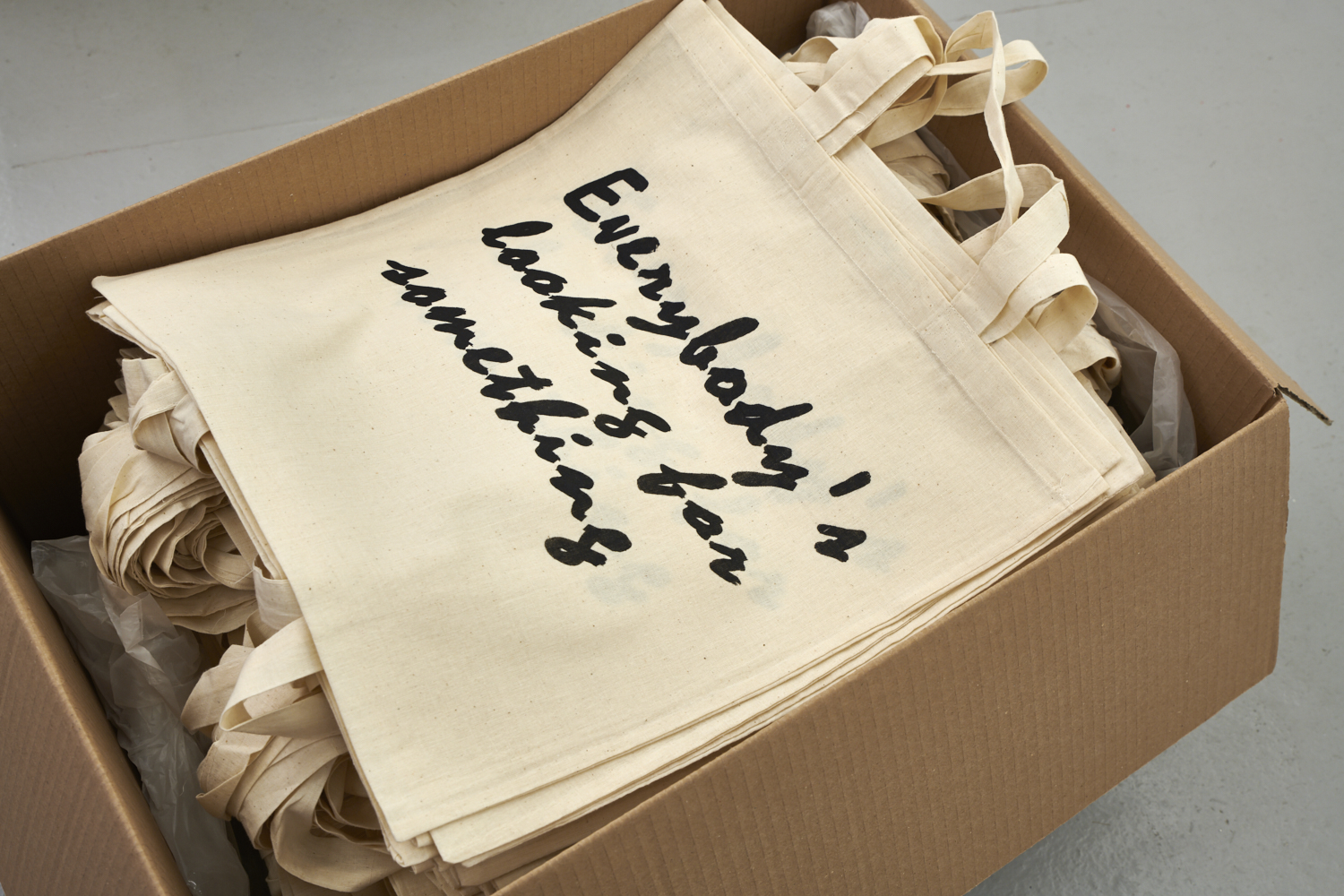

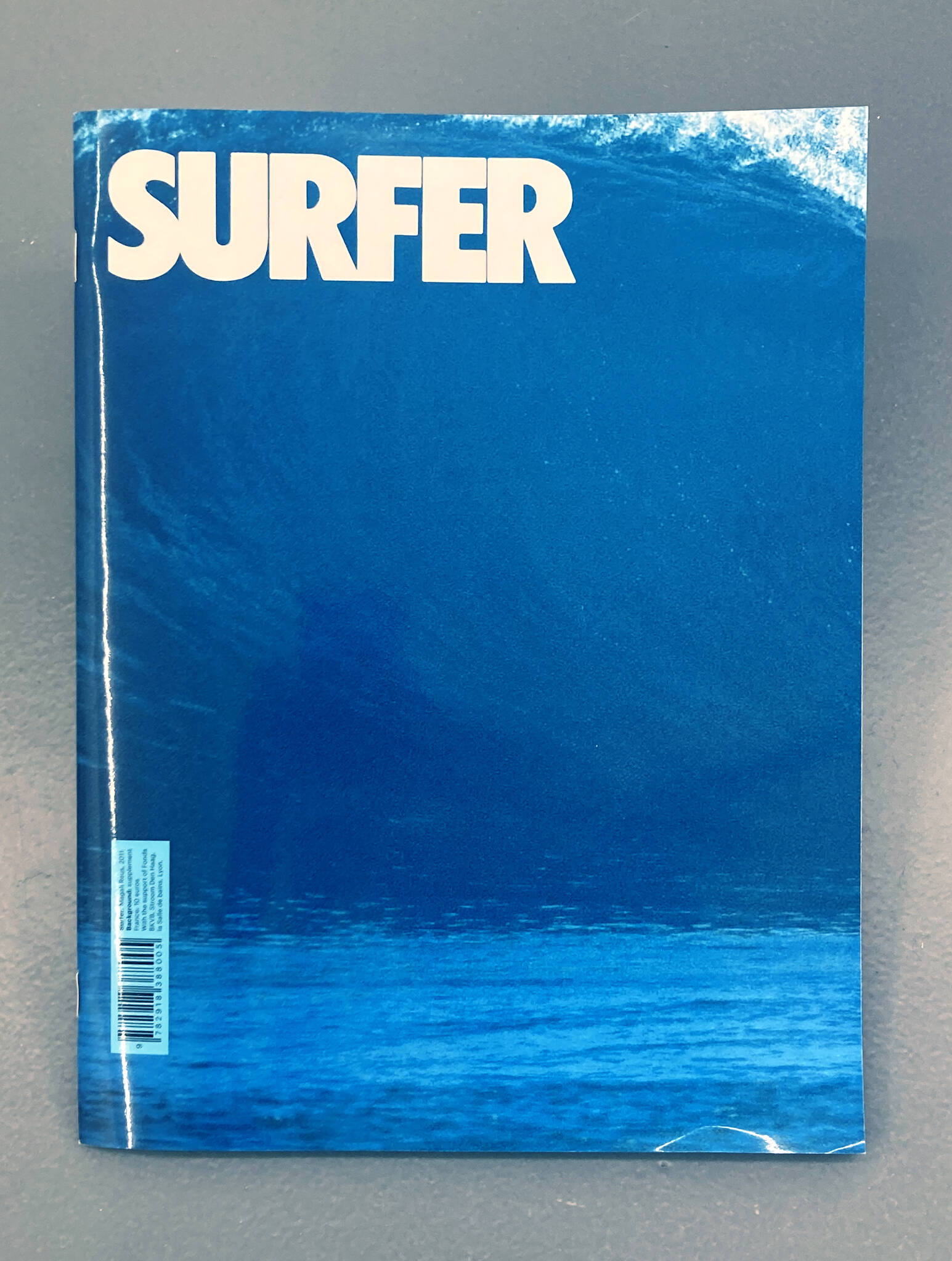

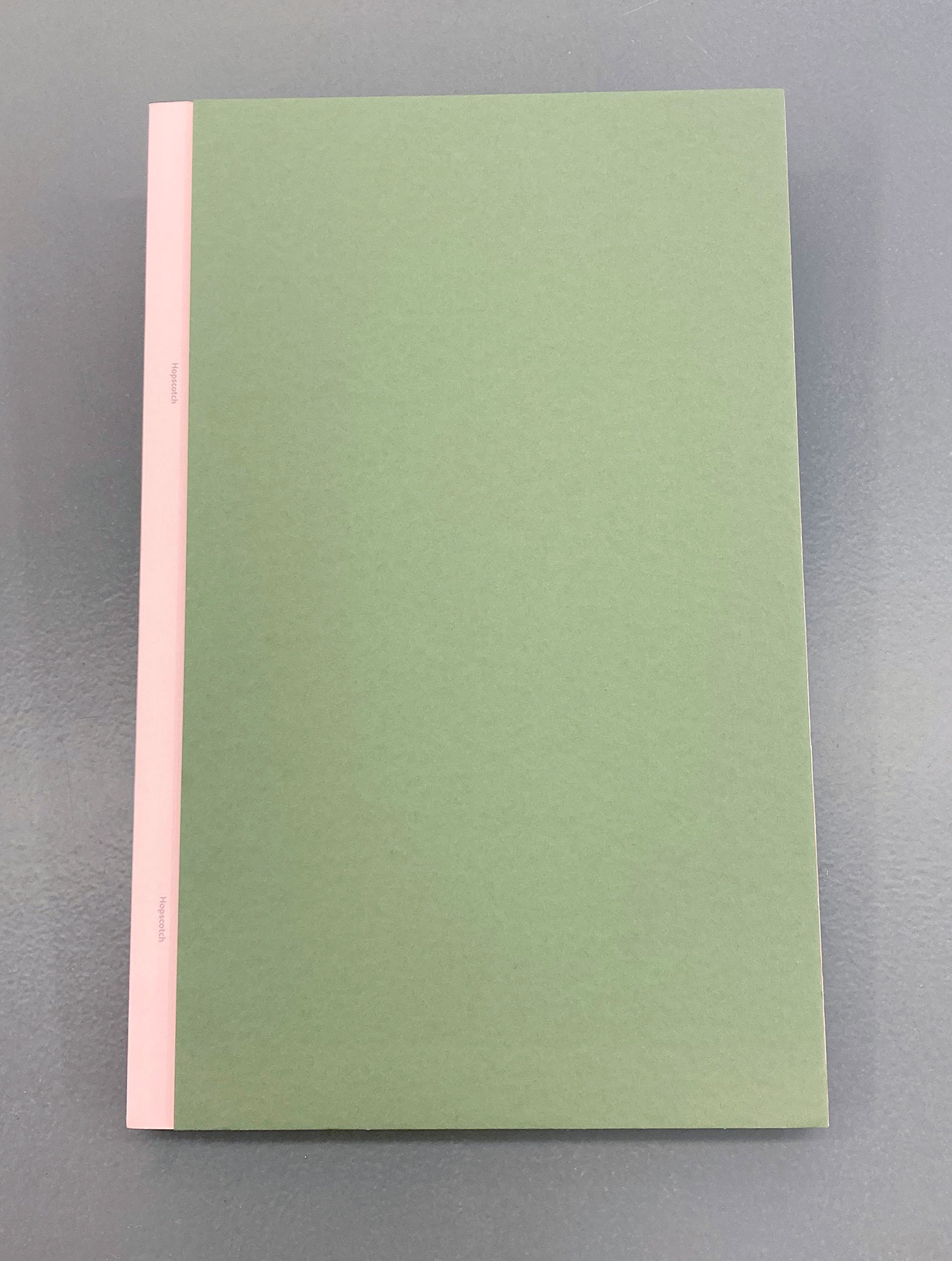

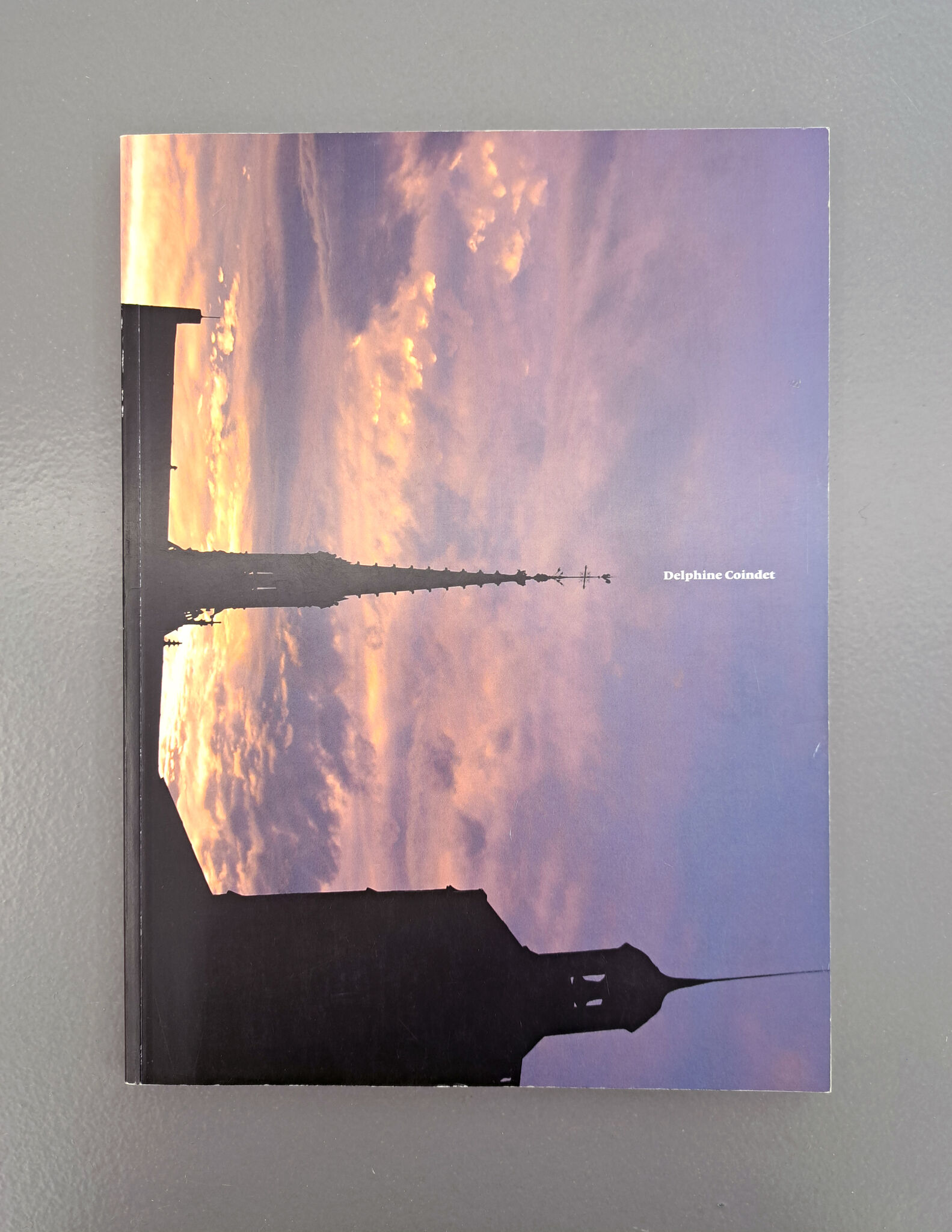

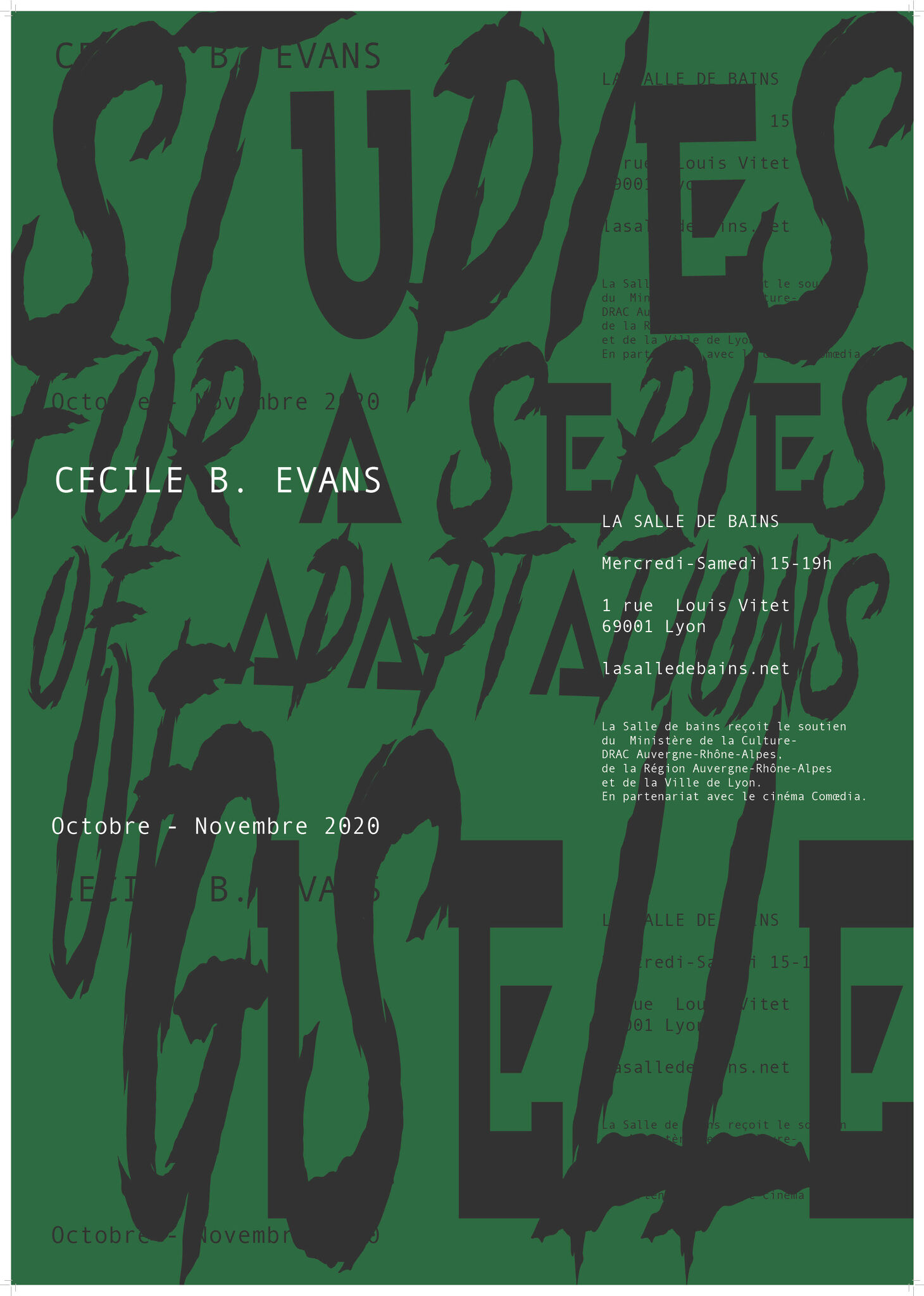

Studies for a Series of Adaptations of Giselle - salle 1, Cécile Evans, La Salle de bains, Lyon du 7 au 31 octobre 2020.

Photos : Jesús Alberto Benítez

Photos : Jesús Alberto Benítez

Studies for a Series of Adaptations of Giselle - room 1, Cécile Evans, La Salle de bains, Lyon from 7 to 31 October 2020.

Photos : Jesús Alberto Benítez

Photos : Jesús Alberto Benítez

Studies for a Series of Adaptations of Giselle - salle 1

Du 7 au 31 octobre 2020From 7 to 31 October 2020

Cécile,

J’espère que tu vas bien. Fait-il aussi chaud à Londres qu’ici ?

Voilà quelques jours que je regarde des captations de ballets sur internet ; je dois dire que j’ai même développé une certaine addiction. Seule devant mon écran, je me trouve émue par le sort de Giselle : c’est une curieuse expérience empathique logée dans l’effet de répétition du drame et les minces variations de la représentation. Plus inattendu : je suis particulièrement touchée par les versions les plus classiques de la chorégraphie et de la mise en scène, comme celle de l’American Ballet Theatre de 1969 et son décor de pastorale conçu pour une diffusion télévisuelle ; la scène de l’opéra est presque un plateau de tournage d’un sitcom muet. En parlant de décor, j’ai aussi adoré celui – très postmoderne en effet – dans la mise en scène de Mats Ek dans les années 1980. La danse de Giselle y est terriblement érotique ! Mais je suis d’accord avec toi; la transposition de la forêt dans un hôpital psychiatrique est très violente, moi qui voyais – peut-être influencée par toi – les Wilis comme une allégorie pré-féministe d’empowerment...

J’ai donc vu et revu toutes ces Giselle sombrer dans la folie et mourir d’amour déçu, tous ces Albrecht aux mains des Wilis, condamnés à danser jusqu’à la mort, en fait, à « danser à mort » (ce qui est tout de même une belle astuce pour valoriser l’endurance d’un danseur ; je n’avais jamais vu de tels enchaînements d’entrechats) ; et cela me laisse dans une mélancolie un peu pathétique, accompagnée par les thèmes énergiques d’Adolphe Adam qui tambourinent dans ma tête.

Ces multiples incarnations de la même histoire font de Giselle une héroïne aux contours mouvants, et je comprends mieux en quoi elle est au cœur d’un scénario où la fluidité des identités est un ressort politique, dans la version, ou les versions, que tu envisages. Je comprends aussi que l’enjeu de ton projet n’est pas tant d’adapter un ballet du passé – une œuvre que l’on aurait oubliée – mais se concentre sur les questions qui se posent dans le travail d’adaptation en terme de médium, de narration et d’esthétique.

Cette déconstruction de la narration, de la représentation et tout à la fois de la fabrique de celles-ci (c’est à dire la vidéo en train de se faire) m’intéresse dans ton travail. Je crois comprendre que ce que tu envisages à la Salle de bains serait de déployer de manière plus explicite et directe ces éléments qui sont d’ordinaire compris dans le sous-texte de tes œuvres, et de ne pas les inscrire dans une forme fixe. J’imagine que ce sera plus proche des conférences que tu donnes, illustrées d’images, de recherches issues de différents domaines ; c’est une manière de proposer des hypothèses et des liens de conséquence dans ce qui est déjà une expérience esthétique. Cela peut rejoindre des logiques de pensée paranoïaque, qui sont, après tout, des énoncés qui interrogent « ce qu’on est en train de nous faire ». Cela m’a fait penser que l’exposition pourrait avoir quelque chose de la présentation des éléments d’une enquête, une enquête multiple puisque s’y croisent l’intrigue d’un thriller (ton adaptation de Giselle), les relations entre les notions de capitalisme-sorcières-virus-féminisme-romantisme-régimes d’existence-mutation-trouble du genre-communauté-invisibilité-utopie-émotions-révolte, et enfin des questions qui ont trait au langage de la fiction, questions de représentation et de transmission par l’image en mouvement et le jeu des acteur·ices.

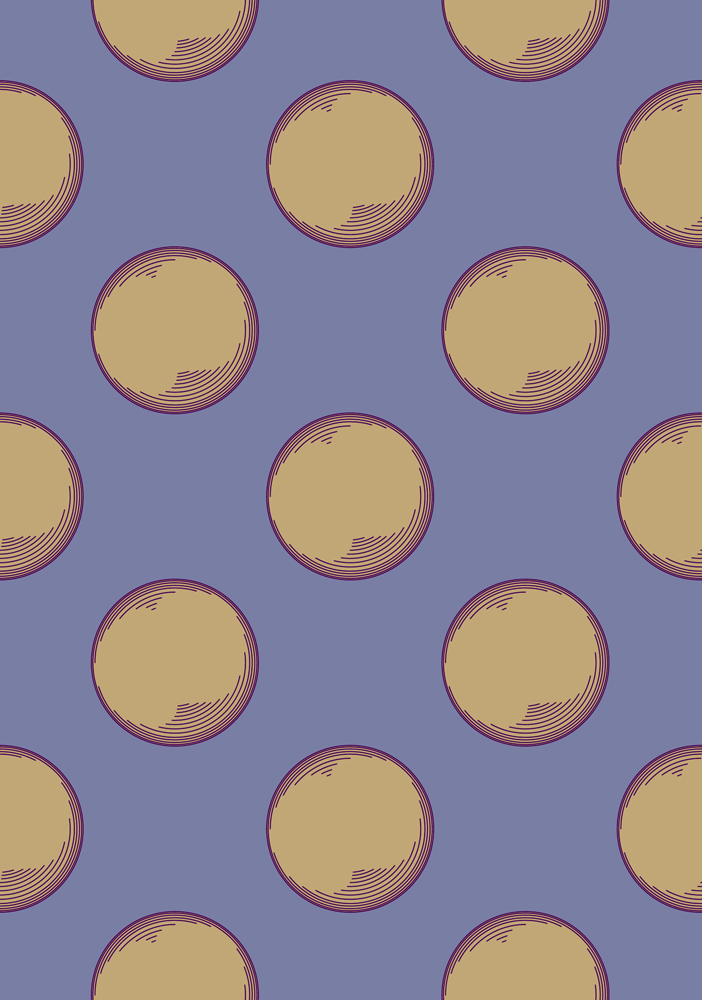

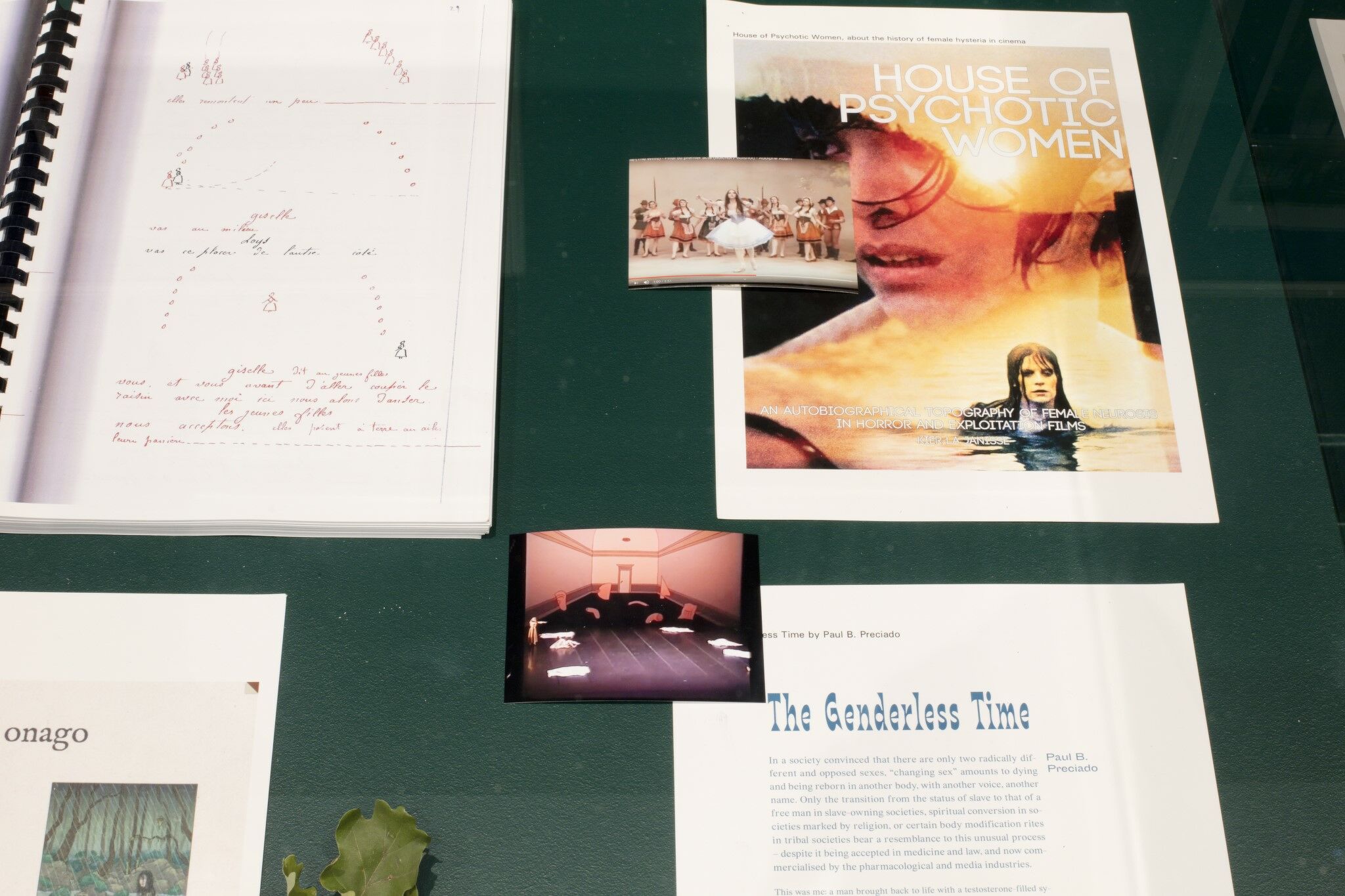

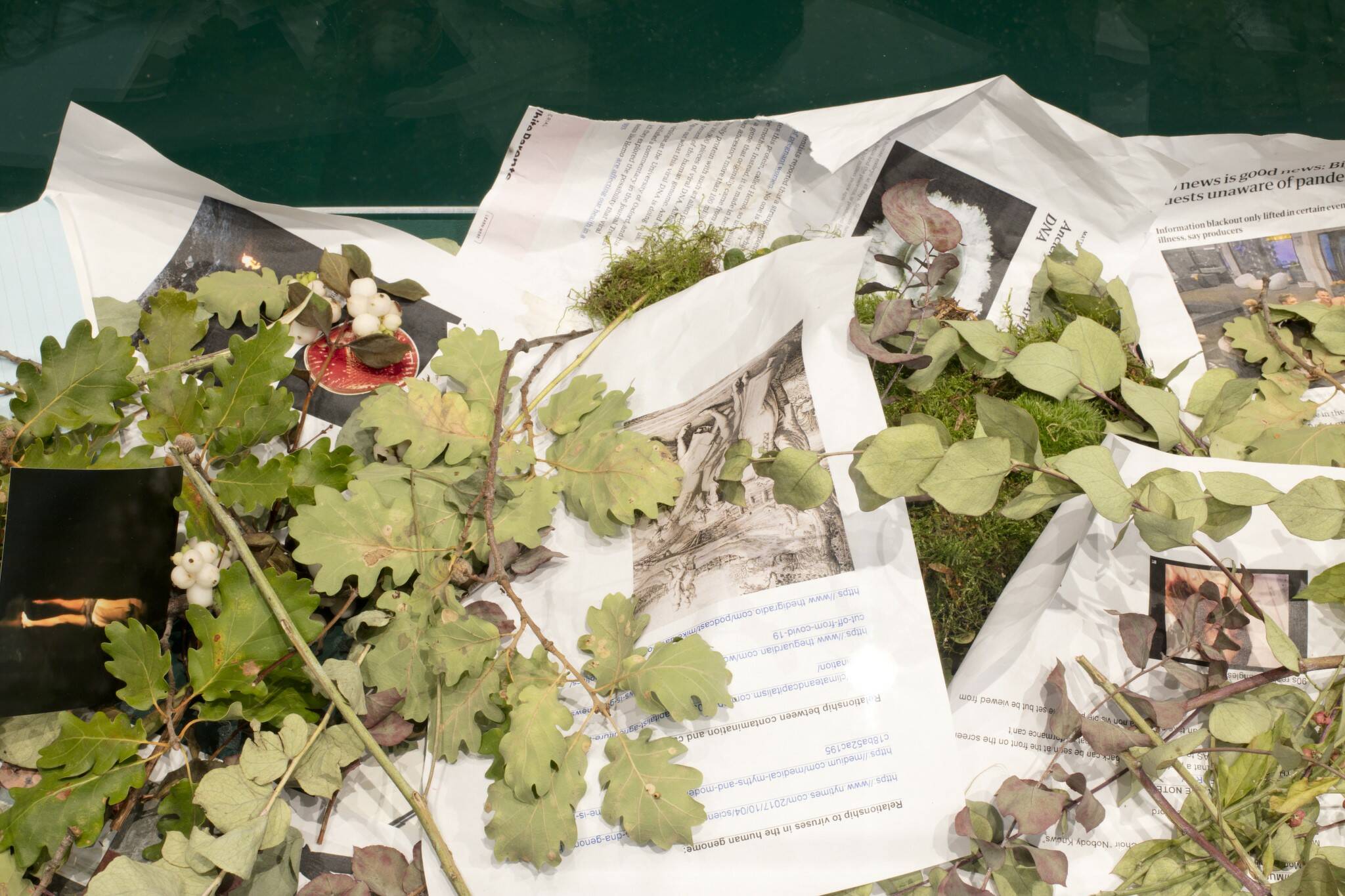

Concernant la mise en espace, tu as depuis le début l’idée de plonger la Salle de bains dans la couleur verte. Cela m’évoque à la fois un espace digital (en plus sombre) et la forêt des Wilis (suis-je sur le bon chemin ?). Tu dis qu’il y aura aussi des vitrines et je suis convaincue que nous devons les fabriquer nous même, selon un design « do it yourself ». Mais les vitrines me renvoient aussi à des modes de présentation muséographiques. Je commençais par me dire que c’est par ce biais que l’on appréhende les ballets historiques (en particuliers les ballets des avant-gardes, Giselle étant un peu antérieur mais annonce déjà le projet de l’art total), mais j’ai changé de point de vue après cette overdose de vidéo de ballets sur youtube et la prise de conscience que Giselle n’a jamais vraiment disparu des répertoires. Après, j’aime bien l’idée d’une inversion de la chronologie qui consiste à montrer des archives du tournage avant le film, puisqu’il n’y a aucun risque à divulguer. Les réjouissances de la reprise et du reenactment sont justement d’assister aux développement d’une histoire que l’on connaît déjà !

Reprenons ces réflexions dès que possible,

Best regards,

Julie

Ps : il faut que je te retrouve cette émission de radio au sujet d’un village où les habitants avaient des hallucinations inexpliquées, comme sous drogue dure, finalement attribuées à une substance produite par l’ergo de seigle ; a posteriori, cela me fait penser à la super bactérie dans le vin d’orge de ta Giselle !

J’espère que tu vas bien. Fait-il aussi chaud à Londres qu’ici ?

Voilà quelques jours que je regarde des captations de ballets sur internet ; je dois dire que j’ai même développé une certaine addiction. Seule devant mon écran, je me trouve émue par le sort de Giselle : c’est une curieuse expérience empathique logée dans l’effet de répétition du drame et les minces variations de la représentation. Plus inattendu : je suis particulièrement touchée par les versions les plus classiques de la chorégraphie et de la mise en scène, comme celle de l’American Ballet Theatre de 1969 et son décor de pastorale conçu pour une diffusion télévisuelle ; la scène de l’opéra est presque un plateau de tournage d’un sitcom muet. En parlant de décor, j’ai aussi adoré celui – très postmoderne en effet – dans la mise en scène de Mats Ek dans les années 1980. La danse de Giselle y est terriblement érotique ! Mais je suis d’accord avec toi; la transposition de la forêt dans un hôpital psychiatrique est très violente, moi qui voyais – peut-être influencée par toi – les Wilis comme une allégorie pré-féministe d’empowerment...

J’ai donc vu et revu toutes ces Giselle sombrer dans la folie et mourir d’amour déçu, tous ces Albrecht aux mains des Wilis, condamnés à danser jusqu’à la mort, en fait, à « danser à mort » (ce qui est tout de même une belle astuce pour valoriser l’endurance d’un danseur ; je n’avais jamais vu de tels enchaînements d’entrechats) ; et cela me laisse dans une mélancolie un peu pathétique, accompagnée par les thèmes énergiques d’Adolphe Adam qui tambourinent dans ma tête.

Ces multiples incarnations de la même histoire font de Giselle une héroïne aux contours mouvants, et je comprends mieux en quoi elle est au cœur d’un scénario où la fluidité des identités est un ressort politique, dans la version, ou les versions, que tu envisages. Je comprends aussi que l’enjeu de ton projet n’est pas tant d’adapter un ballet du passé – une œuvre que l’on aurait oubliée – mais se concentre sur les questions qui se posent dans le travail d’adaptation en terme de médium, de narration et d’esthétique.

Cette déconstruction de la narration, de la représentation et tout à la fois de la fabrique de celles-ci (c’est à dire la vidéo en train de se faire) m’intéresse dans ton travail. Je crois comprendre que ce que tu envisages à la Salle de bains serait de déployer de manière plus explicite et directe ces éléments qui sont d’ordinaire compris dans le sous-texte de tes œuvres, et de ne pas les inscrire dans une forme fixe. J’imagine que ce sera plus proche des conférences que tu donnes, illustrées d’images, de recherches issues de différents domaines ; c’est une manière de proposer des hypothèses et des liens de conséquence dans ce qui est déjà une expérience esthétique. Cela peut rejoindre des logiques de pensée paranoïaque, qui sont, après tout, des énoncés qui interrogent « ce qu’on est en train de nous faire ». Cela m’a fait penser que l’exposition pourrait avoir quelque chose de la présentation des éléments d’une enquête, une enquête multiple puisque s’y croisent l’intrigue d’un thriller (ton adaptation de Giselle), les relations entre les notions de capitalisme-sorcières-virus-féminisme-romantisme-régimes d’existence-mutation-trouble du genre-communauté-invisibilité-utopie-émotions-révolte, et enfin des questions qui ont trait au langage de la fiction, questions de représentation et de transmission par l’image en mouvement et le jeu des acteur·ices.

Concernant la mise en espace, tu as depuis le début l’idée de plonger la Salle de bains dans la couleur verte. Cela m’évoque à la fois un espace digital (en plus sombre) et la forêt des Wilis (suis-je sur le bon chemin ?). Tu dis qu’il y aura aussi des vitrines et je suis convaincue que nous devons les fabriquer nous même, selon un design « do it yourself ». Mais les vitrines me renvoient aussi à des modes de présentation muséographiques. Je commençais par me dire que c’est par ce biais que l’on appréhende les ballets historiques (en particuliers les ballets des avant-gardes, Giselle étant un peu antérieur mais annonce déjà le projet de l’art total), mais j’ai changé de point de vue après cette overdose de vidéo de ballets sur youtube et la prise de conscience que Giselle n’a jamais vraiment disparu des répertoires. Après, j’aime bien l’idée d’une inversion de la chronologie qui consiste à montrer des archives du tournage avant le film, puisqu’il n’y a aucun risque à divulguer. Les réjouissances de la reprise et du reenactment sont justement d’assister aux développement d’une histoire que l’on connaît déjà !

Reprenons ces réflexions dès que possible,

Best regards,

Julie

Ps : il faut que je te retrouve cette émission de radio au sujet d’un village où les habitants avaient des hallucinations inexpliquées, comme sous drogue dure, finalement attribuées à une substance produite par l’ergo de seigle ; a posteriori, cela me fait penser à la super bactérie dans le vin d’orge de ta Giselle !

Cécile,

I hope you’re well. Is it as hot in London as it is here?

So I’ve been watching recordings of ballet on the Internet for a few days now; I have to say I’ve even developed a certain addiction. Alone in front of my screen, I find myself moved by Giselle’s fate. It’s a curious experience of empathy rooted in the effect of repeating the drama and the slight variations of the performances. The thing that is most unexpected is that I’m particularly touched by the most classic versions of the choreography and the staging, like the American Ballet Theatre’s 1969 staging and its pastoral set designed for television broadcast. The opera stage is practically the television studio set of a silent sitcom. Speaking of sets, I also loved the one – actually very postmodern – that is part of Mats Ek’s staging from the 1980s. In it Giselle’s dancing is awfully erotic! But I agree with you, transposing the forest to a mental hospital is very jarring. For me – maybe influenced by you – I saw the Wilis as a pre-feminist image of empowerment…

I’ve watched over and over all those Giselles descend into madness and die of unrequited love, all those Albrechts at the hands of the Wilis, condemned to dance until they die, actually, to “dance to death” (which is nonetheless a fine trick for highlighting the endurance of a dancer; I had never seen such series of entrechats); and that plunges me in a blue mood that’s a bit pathetic, accompanied by Adolphe Adam’s energetic themes pounding in my head.

These multiple incarnations of the same story make Giselle a heroine whose self is shifting, and I understand better how she is at the center of a scenario in which the fluidity of identities is a political matter in the version, or versions, that you envision. I also understand that the issue at stake in your project is not so much adapting a ballet from the past – a work that would have been forgotten – but focusing on the questions that are raised by the work of adaptation, in terms of medium, narrative, and esthetic.

I find this deconstruction of narrative, representation, and, simultaneously, the production of both (that is, the video in the process of being made) in your work quite interesting. If I understand correctly, what you envision for La Salle de bains would be to deploy more explicitly and directly those elements that are normally understood in the subtext of your works, and not put them in any fixed form. I guess that it will be closer to the lectures you give, illustrated with images and research gleaned from different domains; it’s a way of proposing important hypotheses and connections in something that is already an esthetic experience. That may echo the logic of paranoid thinking, which is after all an expression that questions “what they are now doing to us.” That made me think that the show might suggest something of the airing of an investigation, a multifaceted investigation since a number of things come together in it, the plot of a thriller (your adaptation of Giselle), the interconnections between the notions of Capitalism-witches-virus-feminism-Romanticism-existential regimes-gender confusion-community-invisibility-utopia-emotions-revolt, and finally questions concerning the language of fiction, questions of representation and transmission through the moving image and the actors’ performances.

As for the installation of the show, from the first your idea has been to bathe La Salle de bains in green. For me that conjures up both a digital space (but darker) and the forest of the Wilis (am I on the right track?) You say that there will be display cases as well and I’m convinced that we have to make them ourselves, from a do-it-yourself design. But the display cases also remind me of museum-oriented displays. I began by telling myself that this was how historical ballets are understood (in particular avant-garde ballets, Giselle being a bit earlier but already pointing forward to the total artwork project), then I switched points of view after that overdose of ballet videos on YouTube and the realization that Giselle had never really disappeared from the repertories. After that, I like the idea of an inversion of the chronology consisting of showing archives of the film shoot before the film, since there is no issue with spoilers. The joys of reshooting the scene and reenactments lie in watching the developments of a story we already know!

Let’s pick up these reflections as soon as we can.

Best regards,

Julie

PS I have to find for you that radio program about a village where the inhabitants were having inexplicable hallucinations, as if under the influence of hard drugs, eventually attributed to a substance produced by rye ergot; that put me in mind afterwards of the super bacteria in your Giselle’s barley wine!

translation: John O'Toole

I hope you’re well. Is it as hot in London as it is here?

So I’ve been watching recordings of ballet on the Internet for a few days now; I have to say I’ve even developed a certain addiction. Alone in front of my screen, I find myself moved by Giselle’s fate. It’s a curious experience of empathy rooted in the effect of repeating the drama and the slight variations of the performances. The thing that is most unexpected is that I’m particularly touched by the most classic versions of the choreography and the staging, like the American Ballet Theatre’s 1969 staging and its pastoral set designed for television broadcast. The opera stage is practically the television studio set of a silent sitcom. Speaking of sets, I also loved the one – actually very postmodern – that is part of Mats Ek’s staging from the 1980s. In it Giselle’s dancing is awfully erotic! But I agree with you, transposing the forest to a mental hospital is very jarring. For me – maybe influenced by you – I saw the Wilis as a pre-feminist image of empowerment…

I’ve watched over and over all those Giselles descend into madness and die of unrequited love, all those Albrechts at the hands of the Wilis, condemned to dance until they die, actually, to “dance to death” (which is nonetheless a fine trick for highlighting the endurance of a dancer; I had never seen such series of entrechats); and that plunges me in a blue mood that’s a bit pathetic, accompanied by Adolphe Adam’s energetic themes pounding in my head.

These multiple incarnations of the same story make Giselle a heroine whose self is shifting, and I understand better how she is at the center of a scenario in which the fluidity of identities is a political matter in the version, or versions, that you envision. I also understand that the issue at stake in your project is not so much adapting a ballet from the past – a work that would have been forgotten – but focusing on the questions that are raised by the work of adaptation, in terms of medium, narrative, and esthetic.

I find this deconstruction of narrative, representation, and, simultaneously, the production of both (that is, the video in the process of being made) in your work quite interesting. If I understand correctly, what you envision for La Salle de bains would be to deploy more explicitly and directly those elements that are normally understood in the subtext of your works, and not put them in any fixed form. I guess that it will be closer to the lectures you give, illustrated with images and research gleaned from different domains; it’s a way of proposing important hypotheses and connections in something that is already an esthetic experience. That may echo the logic of paranoid thinking, which is after all an expression that questions “what they are now doing to us.” That made me think that the show might suggest something of the airing of an investigation, a multifaceted investigation since a number of things come together in it, the plot of a thriller (your adaptation of Giselle), the interconnections between the notions of Capitalism-witches-virus-feminism-Romanticism-existential regimes-gender confusion-community-invisibility-utopia-emotions-revolt, and finally questions concerning the language of fiction, questions of representation and transmission through the moving image and the actors’ performances.

As for the installation of the show, from the first your idea has been to bathe La Salle de bains in green. For me that conjures up both a digital space (but darker) and the forest of the Wilis (am I on the right track?) You say that there will be display cases as well and I’m convinced that we have to make them ourselves, from a do-it-yourself design. But the display cases also remind me of museum-oriented displays. I began by telling myself that this was how historical ballets are understood (in particular avant-garde ballets, Giselle being a bit earlier but already pointing forward to the total artwork project), then I switched points of view after that overdose of ballet videos on YouTube and the realization that Giselle had never really disappeared from the repertories. After that, I like the idea of an inversion of the chronology consisting of showing archives of the film shoot before the film, since there is no issue with spoilers. The joys of reshooting the scene and reenactments lie in watching the developments of a story we already know!

Let’s pick up these reflections as soon as we can.

Best regards,

Julie

PS I have to find for you that radio program about a village where the inhabitants were having inexplicable hallucinations, as if under the influence of hard drugs, eventually attributed to a substance produced by rye ergot; that put me in mind afterwards of the super bacteria in your Giselle’s barley wine!

translation: John O'Toole

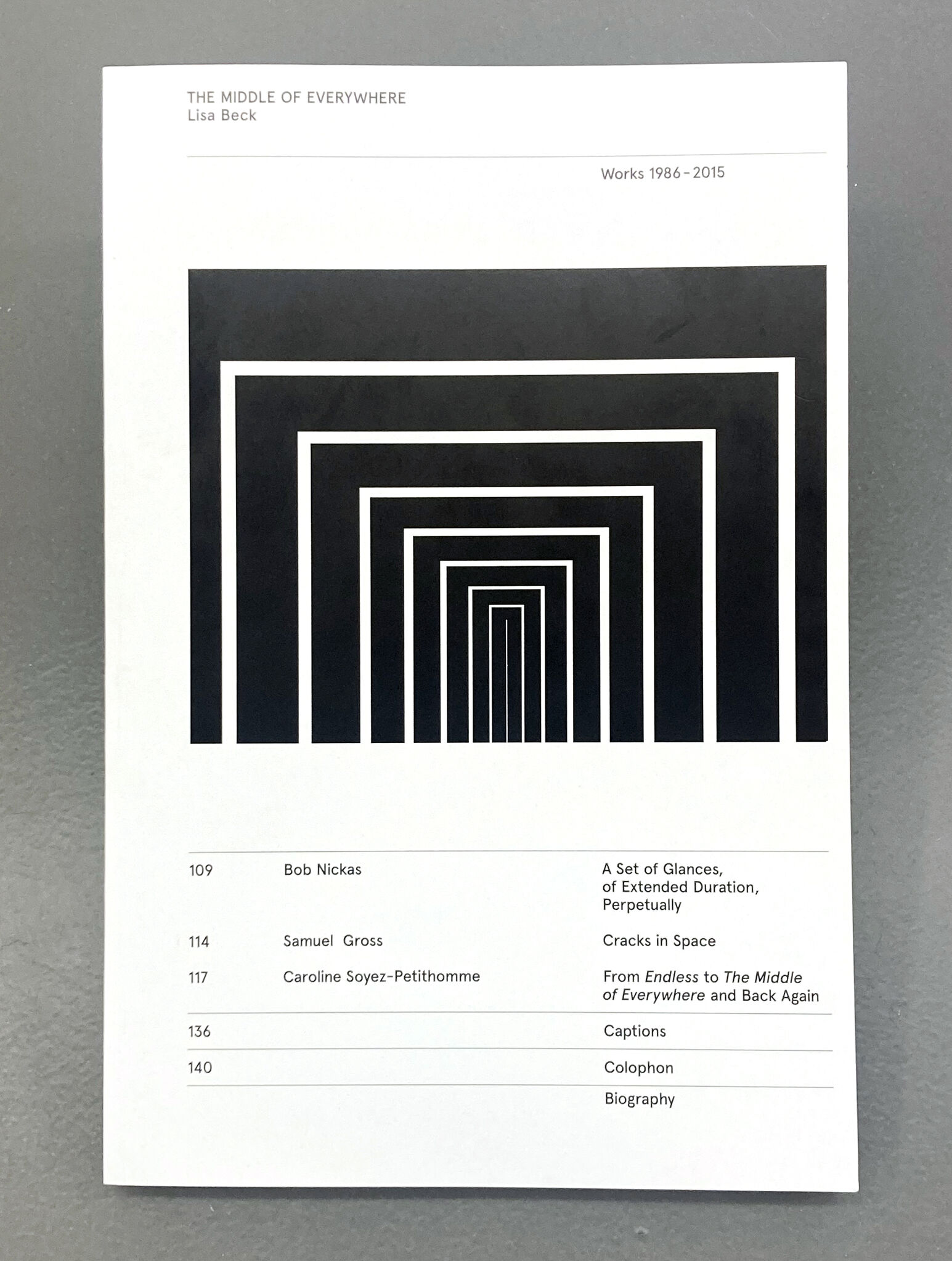

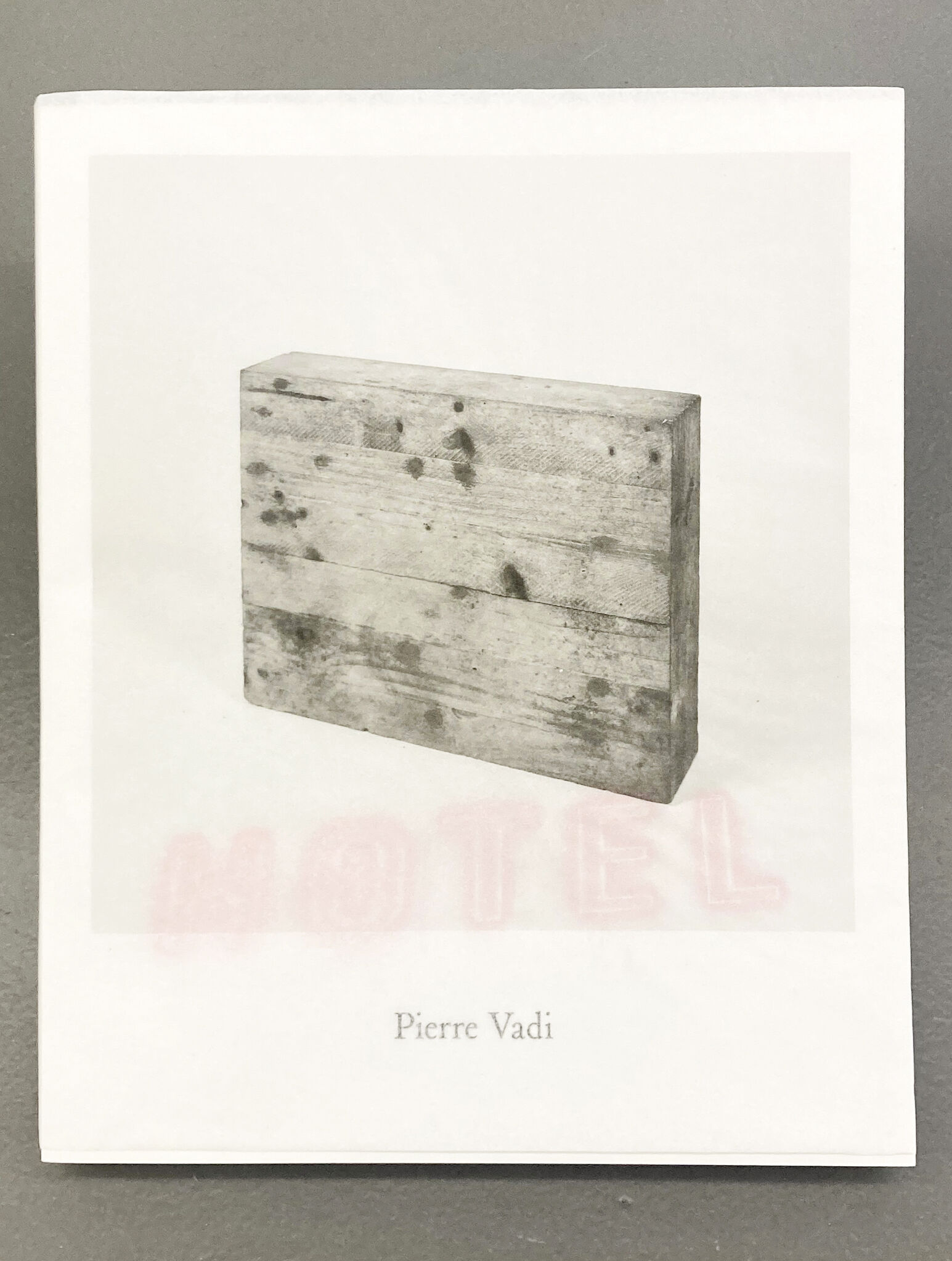

Liste des œuvres :

List of works :

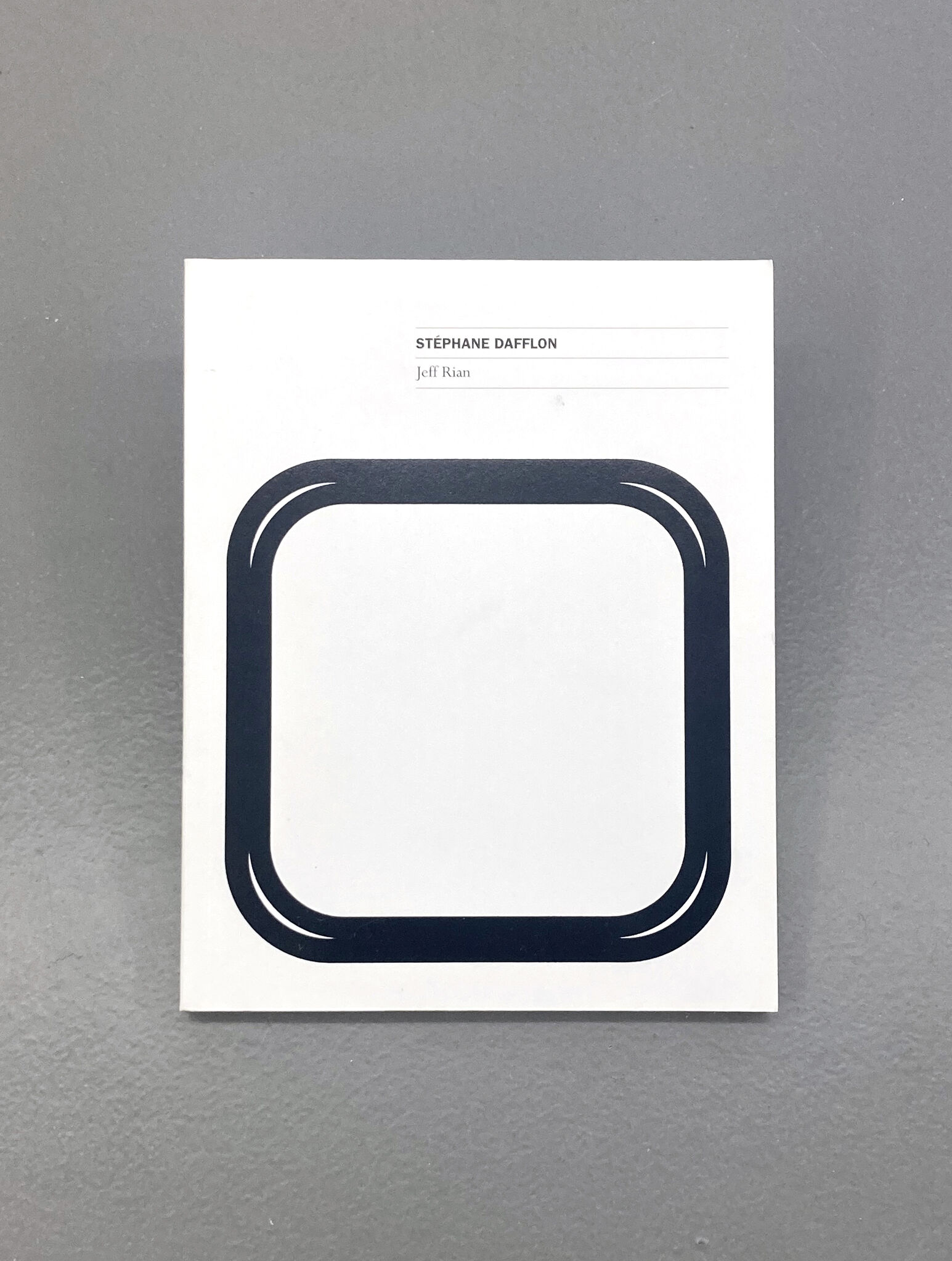

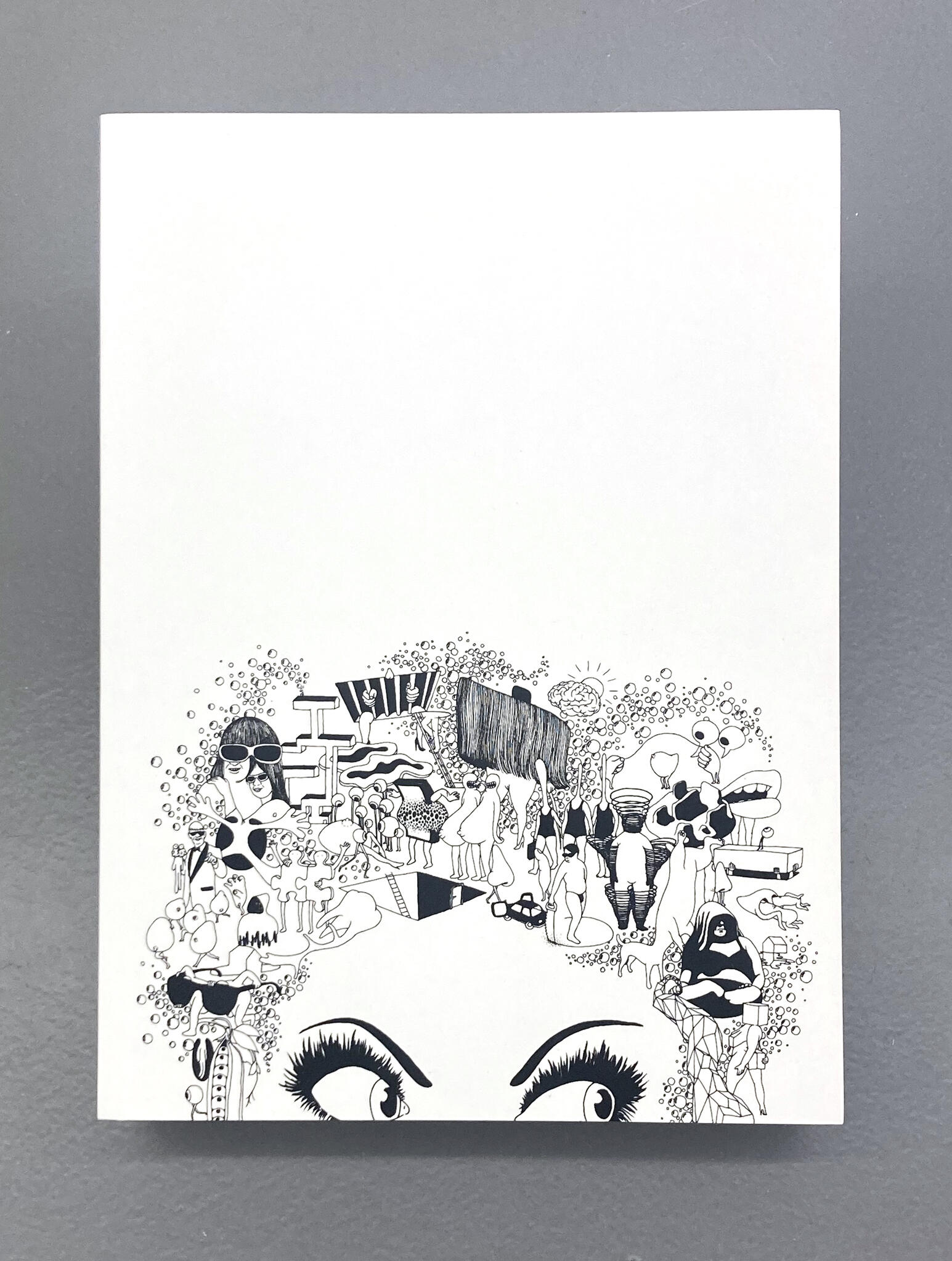

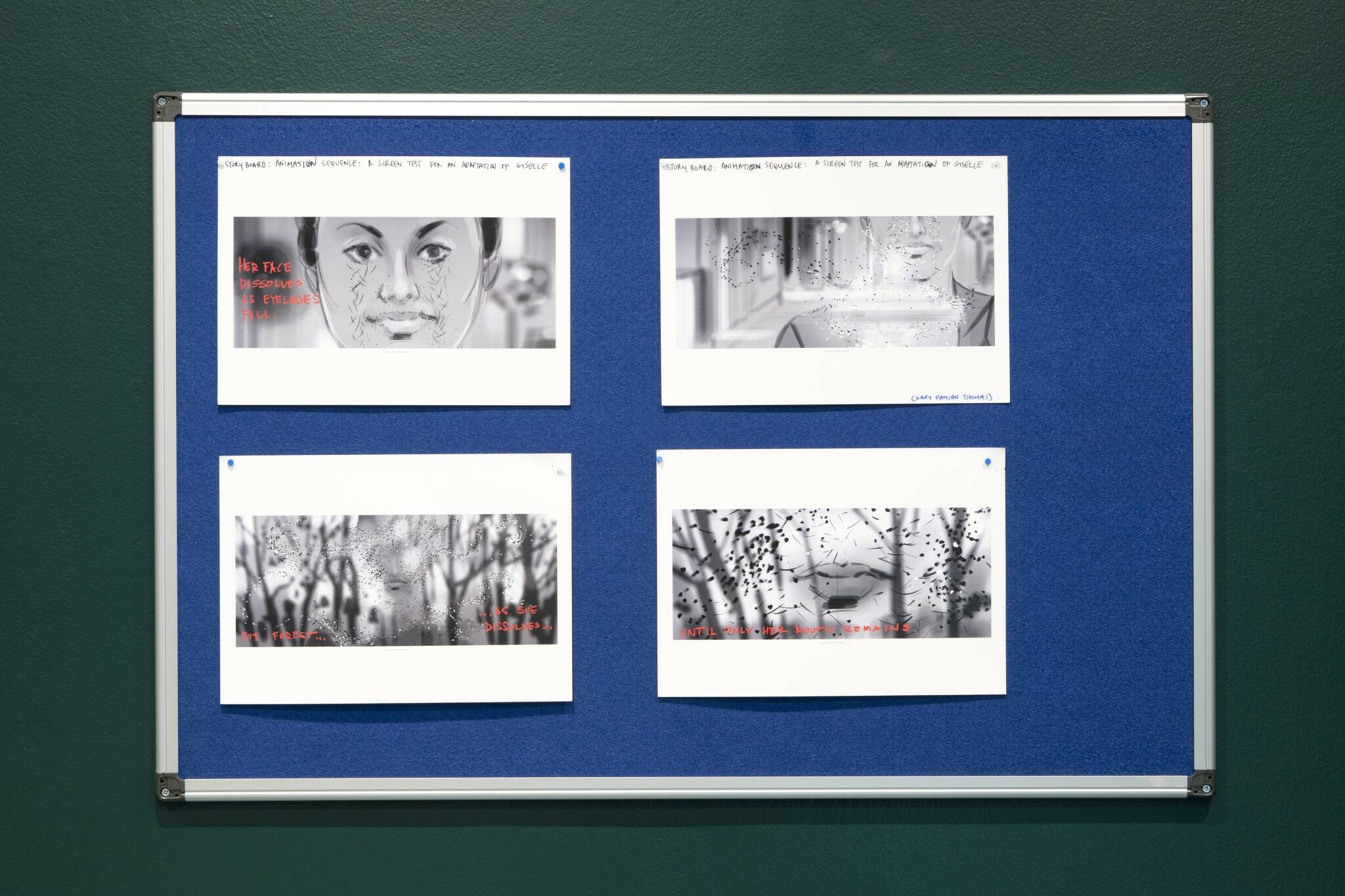

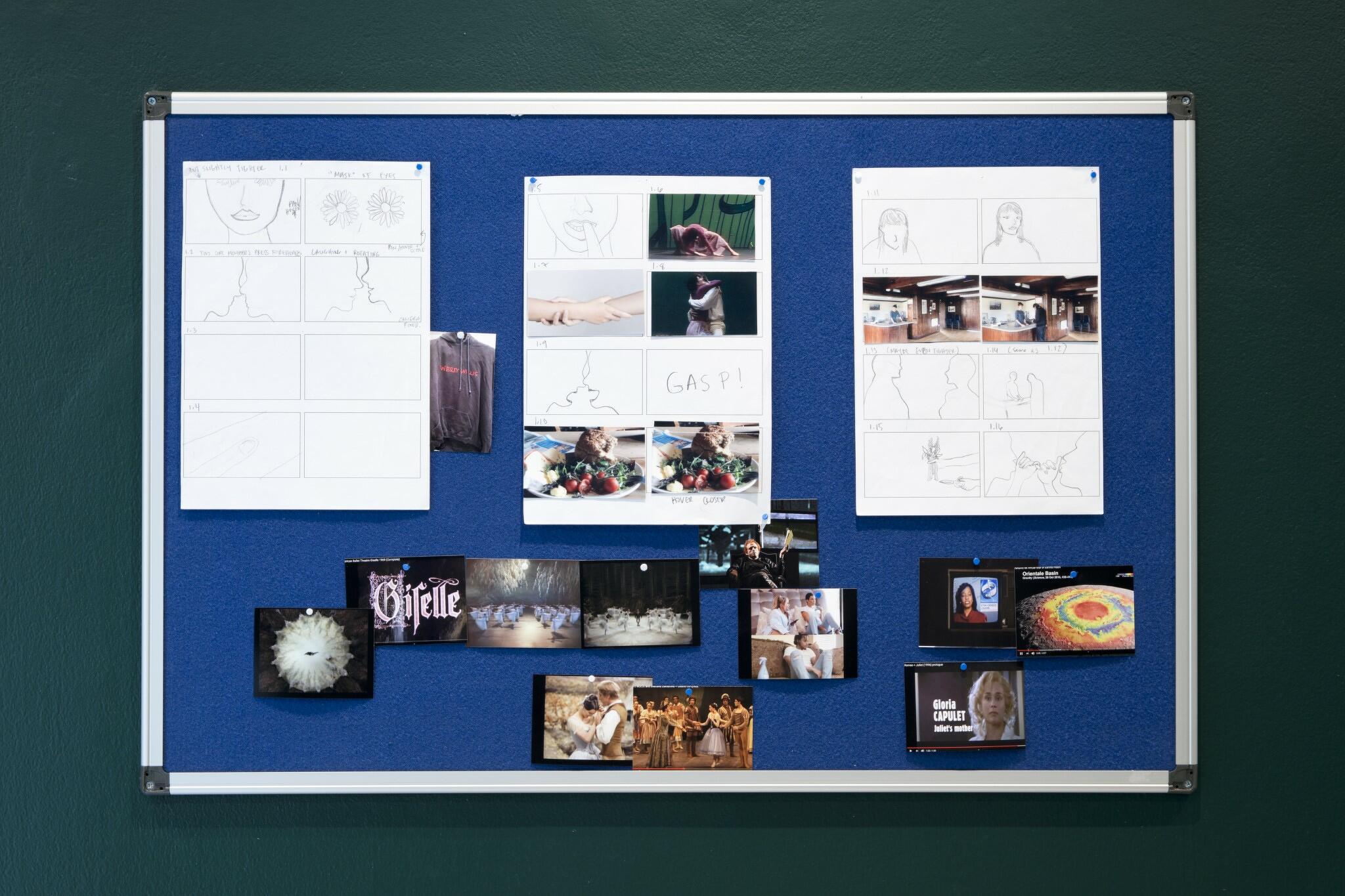

Studies for a Series of Adaptations of Giselle, 2020

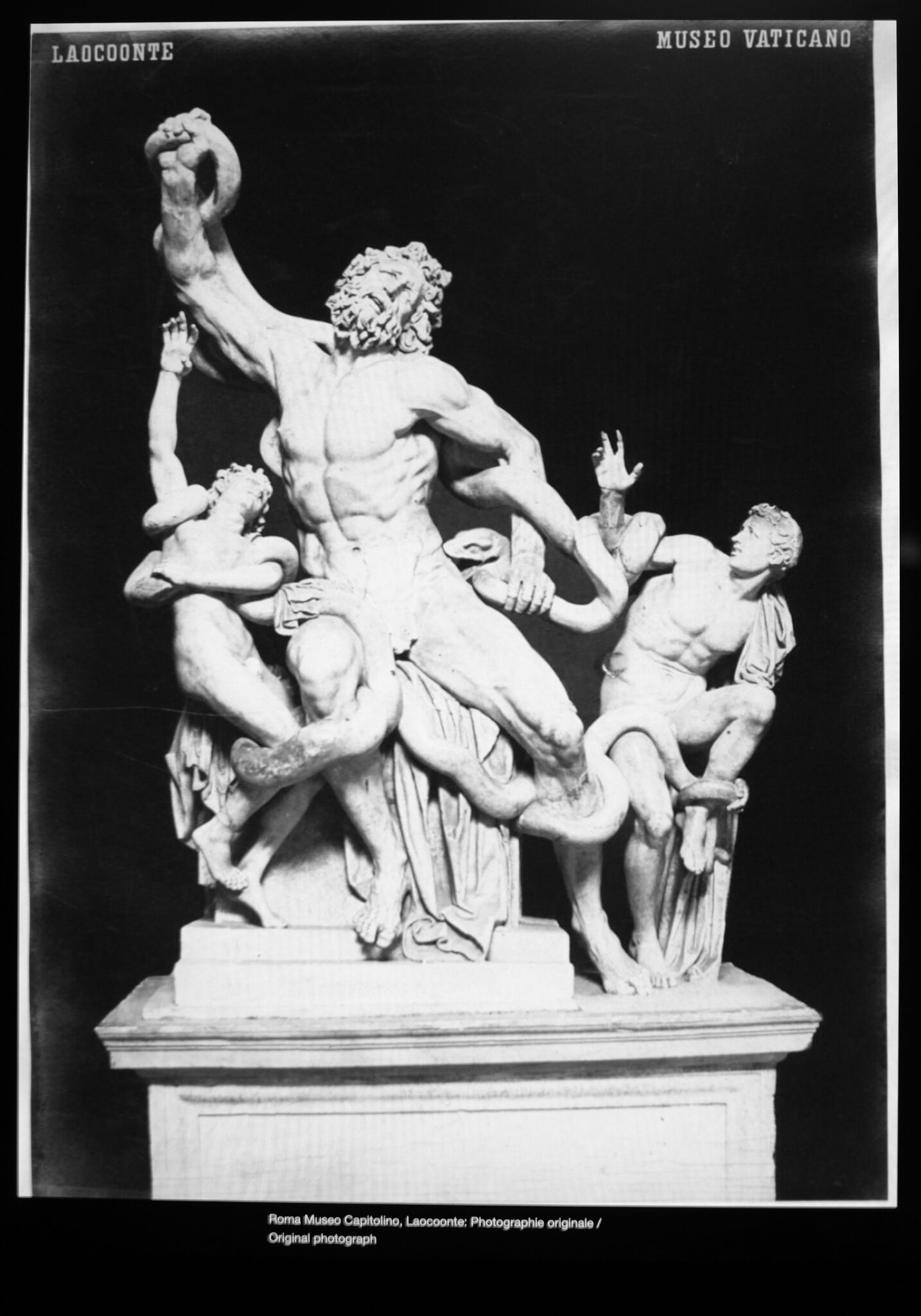

documents d’archives, documents de travail (script, storyboard), musique de Paul Pargas, Hinako Omori, Ms Carrie Stacks (chant) et Maggie Cutter (violoncelle).

documents d’archives, documents de travail (script, storyboard), musique de Paul Pargas, Hinako Omori, Ms Carrie Stacks (chant) et Maggie Cutter (violoncelle).

Studies for a Series of Adaptations of Giselle, 2020

archival documents, working documents (script, storyboard), music by Paul Pargas, Hinako Omori, Ms Carrie Stacks (vocals) and Maggie Cutter (cello).

archival documents, working documents (script, storyboard), music by Paul Pargas, Hinako Omori, Ms Carrie Stacks (vocals) and Maggie Cutter (cello).

Studies for a Series of Adaptations of Giselle - salle 1, 2020

Affiche

Cécile B. Evans (1983)

Après des études de théâtre, Cécile B. Evans réalise plusieurs films et installations multimédia largement diffusées dans le monde, dont Sprung a Leak à la Tate Liverpool (UK) en 2016, What the Heart Wants à la Kunsthalle Aarhus (DK) en 2017, Amos’ World, Episode 1 au mumok, (Vienne, AT) en 2018, ou encore Amos’ World au FRAC Lorraine (Metz) en 2019.

Parallèlement à la Salle de bains, Cécile B. Evans participe au festival MOVE! 2020 au

Centre Pompidou (Paris) et présentera une installation-performance dont La Salle de bains est co-productrice.

Cécile B. Evans est représentée par la galerie

Emmanuel Layr (Vienne, AT et Rome, IT).

Après des études de théâtre, Cécile B. Evans réalise plusieurs films et installations multimédia largement diffusées dans le monde, dont Sprung a Leak à la Tate Liverpool (UK) en 2016, What the Heart Wants à la Kunsthalle Aarhus (DK) en 2017, Amos’ World, Episode 1 au mumok, (Vienne, AT) en 2018, ou encore Amos’ World au FRAC Lorraine (Metz) en 2019.

Parallèlement à la Salle de bains, Cécile B. Evans participe au festival MOVE! 2020 au

Centre Pompidou (Paris) et présentera une installation-performance dont La Salle de bains est co-productrice.

Cécile B. Evans est représentée par la galerie

Emmanuel Layr (Vienne, AT et Rome, IT).

Cécile B. Evans (1983)

After studying theatre, Cécile B. Evans directed several films and multimedia installations that were widely distributed around the world, including Sprung a Leak at the Tate Liverpool (UK) in 2016, What the Heart Wants at the Kunsthalle Aarhus (DK) in 2017, Amos' World, Episode 1 at the mumok, (Vienna, AT) in 2018, and Amos' World at the FRAC Lorraine (Metz) in 2019.

Alongside la Salle de bains, Cécile B. Evans is taking part in the MOVE! 2020 festival at the Centre Pompidou (Paris) and will present an installation-performance of which La Salle de bains is co-producer.

Cécile B. Evans is represented by the gallery Emmanuel Layr (Vienna, AT and Rome, IT).

After studying theatre, Cécile B. Evans directed several films and multimedia installations that were widely distributed around the world, including Sprung a Leak at the Tate Liverpool (UK) in 2016, What the Heart Wants at the Kunsthalle Aarhus (DK) in 2017, Amos' World, Episode 1 at the mumok, (Vienna, AT) in 2018, and Amos' World at the FRAC Lorraine (Metz) in 2019.

Alongside la Salle de bains, Cécile B. Evans is taking part in the MOVE! 2020 festival at the Centre Pompidou (Paris) and will present an installation-performance of which La Salle de bains is co-producer.

Cécile B. Evans is represented by the gallery Emmanuel Layr (Vienna, AT and Rome, IT).

La Salle de bains reçoit le soutien du Ministère de la Culture DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et de la Ville de Lyon.