Les assistantes du vide - salle 2

À l’âge de 17 ans, j’ai rencontré un vieil homme qui avait longtemps travaillé dans un magasin de chaussures bon marché avant d’être repéré par une chasseuse de tête pour la manière dont il arrangeait ses vitrines. Par la suite, il travailla des années dans un magasin Hermès. Son travail consistait à positionner la marchandise de luxe selon les différents angles de vue des passant·es, la vitrine étant au croisement de deux rues parisiennes. Il a ainsi développé des techniques de jeté de vêtements sur les mannequins, afin que l’effet des drapés évoque à la fois la nonchalance et l’élégance. Il a appris à positionner sacs, chaussures et autres accessoires d’ambiance de la saison à venir, de manière à ce que l’œil aguiché s’arrête avec justesse face à cette mise en scène. Dans cette vitrine, tel un miroir, se reflète ton visage. Tu t’observes en proie à tes pulsions voyeuristes, attiré·e par une consommation qui ne t’égale pas. Néanmoins, même après avoir fait l’acquisition de l’une de ces marchandises de qualité, emballée proprement dans du papier de soie, rangée dans un carton orange, lui-même enfourné dans un sac orange qui se tient bien droit, comme toi quand tu marches dans la rue avec ce sac orange qui te donne de l’allure, une prestance sociale, ta vie ne sera sans doute pas meilleure. Mais ce sac orange t’en persuade.

(Je me suis déjà surprise à utiliser le sac d’une marque semi-luxe, qu’une locataire Airbnb avait eu l’impudeur de laisser, pour transporter mon repas du midi. Juste pour avoir l’air plus cool et faire croire (à qui ?) que j’étais plus riche que je ne le paraissais, en cachant mon tupperware de pâtes au pesto dans ce sac GANNI).

Cet après-midi-là, ce vieil homme a tourné avec une délicate nostalgie les pages plastifiées des grands classeurs poussiéreux remplis de photographies de ses créations de vitrines, ainsi que de photographies de lui, accompagné de personnalités importantes de la mode et du show-biz. Il était très fier d’avoir eu accès à cette vie-là, grâce à son don pour la composition de vitrines de magasin. Après ces années mondaines chez Hermès, il est devenu artisan, et plus précisément tourneur sur bois. Il réalisait notamment de jolies petites sculptures de pommes (il y en avait une qui trônait sur l’étagère noire parmi les objets de curiosités créés par les ami·es artisan·es de ma mère). J’ai oublié le prénom de cet homme que je n’ai jamais revu, mais je me souviens que c’est lui qui m’a appris le mot “soliloquer”. Soliloquer, verbe intrans. Dialogue intérieur où la personne se parle et se répond. Soliloquer, quand ça va, c’est ok, mais quand ça ne va pas, ça se transforme en pure rumination, influencée sans raison par l’auto-sabotage, le dénigrement, la fatalité, le syndrôme d’imposture, les doutes, la culpabilité, la comparaison incessante. Dans ces moments de solitude sans masque, on oublie ce que ça fait d’aller bien. Et quand ça va mieux le lendemain, on se promet de s’en souvenir, la prochaine fois que ça n’ira pas. En vain, le soliloque continue.

(Aujourd’hui dans mon soliloque, je me demande comment aurais-je pu anticiper que le souvenir de cet après-midi, quinze ans plus tard, allait cristalliser les considérations de Clémentine, Flora, Jules, Mathilde et Sophie. J’en déduis que c’est uniquement ma relecture de ces souvenirs, des histoires de la vie de cet homme, qui me permettent aujourd’hui de tirer les fils d’une réalité parallèle. Celle d’un après-midi hasardeux qui présageait la scène d’un futur que j’ai construit de toutes pièces dans mon esprit.)

J’ai huit ans et je suis habillée d’un justaucorps en velours noir, comme toutes les autres enfants autour de moi. J’attends là, prostrée, assise en tailleur, le dos voûté car je ne me suis jamais tenue très droite. Bientôt ce sera mon tour. Je n’ai jamais été très à l’aise avec la performance de moi-même, la compétition. J’ai toujours été « moyenne ». J’applique un peu de talc sur mes mains moites. Je déteste ça, c’est une sensation qui m’irrite, comme les verres encore chauds qui sortent du lave-vaisselle ou le coton qui crisse quand on l’attrape avec les doigts encore humides. Je réalise une figure de gymnastique entre deux barres asymétriques : mon corps se balance à cheval sur la barre supérieure, je pose mes pieds sur la barre inférieure, je lâche la barre supérieure et dans un mouvement de chute maîtrisée, j’attrape la barre inférieure, positionnant mes mains entre mes jambes. Mes mains séchées par le talc me permettent de faire une rotation de tout mon corps, je tourne une fois, deux fois et je saute. Je retombe sur le tatamis, pieds liés, dos droit, je me penche en avant, mes bras font la révérence, pour que quelques parents blasés m’applaudissent. C’est terminé. Ce jour-là, j’ai décidé d’arrêter la gymnastique. Je n’avais pas réalisé qu’un jour, la sensation de cette figure à l’intérieur de mon corps me manquerait. Entre ces deux barres : la chute. Cette sensation de vertige est pareille à celle que nous ressentons dans une phase de demi-sommeil, lorsque nos corps tombent d’un banc. Cette sensation de chute incontrôlée est purement mentale, mais son énergie nous traverse, fait remonter notre cœur, nos intestins et nous réveille en sursaut. Dans le livre The Tibetan Book of the Dead est décrit le bardo : un état intermédiaire de la conscience entre la vie et la mort, pareil à un un passage liminal vers l’au-delà, guidant les mort·es vers la réincarnation. Je réalise que c’est certainement cette sensation de lâcher-prise vertigineuse que certaines personnes cherchent à travers des états psychiques sous substances ou des situations physiques extrêmes. Risquer la mort au plus proche, pour mieux vivre la pesée des cœurs.

De toute manière, la partie est perdue d’avance.

À cette même période, je m’observais dans le miroir de la salle de bains en me demandant : est-ce bien toi ? L’expérience corporelle et mentale était telle que durant un instant, j’avais le sentiment que mon esprit sortait de mon corps, pour analyser si ce corps était bien celui de mon être ou inversement. Désormais j’évite l’expérience quand je croise mon regard dans un miroir. En revanche, avec mon amie Lou, nos regards nous servent à communiquer. Nous avons créé un langage muet entre les nuages de fumée de nos clopes qui embrument nos visages et la foule qui obstrue nos oreilles. Elle me regarde, je souris, elle sourit. Plus besoin de mots, on sait que nos êtres et nos pensées sont connectées. Régulièrement j’essaie de créer ce type de connexion avec les regards des personnes que je croise une fraction de seconde dans la rue, de percevoir leurs états d’âme, comme si nos existences étaient liées un instant. Je crée des images de leurs vies, j’entends les fictions de leurs pensées intimes lorsqu’iels marchent vite en fronçant les sourcils, rigolent dans leurs écouteurs sans fil en levant les yeux au ciel ou lorsque leurs yeux ne disent plus rien. Je me demande toujours si ces personnes ont peur de la mort, des trous noirs, de perdre la vue, de tomber gravement malade ou si ces pensées ne traversent pas tous les esprits de manière universelle. Je ressens par exemple une violente empathie lorsque je croise le regard de personnes qui mangent seules dans les restaurants, car je suis convaincue que les personnes qui mangent seules sont tristes et que c’est un fait universel. Pourtant, des ami·es m’ont expliqué à plusieurs reprises qu’iels appréciaient cette solitude nourricière. Il n’y a rien qui me terrorise plus que de manger seule au restaurant. La dernière fois que j’ai essayé, j’ai pleuré devant mon entrée-plat-dessert, en me demandant : est-ce que je fais pitié à manger seule dans ce bistrot ?

Mentez-moi, en affirmant que cela ne vous arrive jamais. Vous serez le piètre pantin de votre égo.

Si les vrais sentiments ne se voient pas sur les visages, alors comment savoir qui ment ?

Ajustant le taux d’un sourire pour le bluff, fuyant le regard pour mieux observer par-dessus l’épaule, censurant les mots que nous gardons en bouche, écoutant seulement ce que nous voulons bien entendre. Nous modelons des réalités qui nous arrangent. Sous nos masques, nos boîtes crâniennes sont des isoloirs dans lesquels se cache la vérité de notre âme, blottie dans l’obscurité de nos contradictions. Pourquoi appelons-nous l’espace à l’intérieur du crâne une boîte ? C’est bien l’une des rares parties du corps qui s’apparente à un objet usuel, telle une boîte à chaussures, une boîte à musique, une boîte à souvenirs. Annoté sur des bouts papiers froissés, chaque trait de stylo renferme nos stigmates, que nous brûlons et qui s’envolent en cendres pour ne plus souffrir. Mais le poids des cendres appuie sur les zygomatiques qui tombent jusqu’à trouver l’antonyme du sourire. Regard blafard, les muscles se crispent entre les guillemets des phrases qui ne se terminent jamais, on se recroqueville pour se protéger d’elles-mêmes. Les dents se serrent les unes contre les autres, nos phalanges se raidissent, dessinant des poings aux extrémités de nos bras. C’est cette tension du corps pour se maintenir en équilibre entre deux barres, qui entre-ouverte le vertige de la tentation à être un·e autre, assisté·e par les fantômes des anciennes versions de nous-mêmes, qui nous habitent et nourrissent nos identités de demain avec leurs souvenirs flous et reconstitués, sous le prisme d’une vérité que nous essayons de nous prouver à chaque nouveau réveil. Un bâillement annonce la fin de l’angoisse, le cri du hibou le début de la nuit renaissante. Le corps redevient plus souple, on retrouve alors le courage et l’intime conviction qu’on va réussir à sublimer notre existence même si nous avons toujours le trac de notre propre vie. Souvenons-nous que dans la salle, les sièges de velours sont vides, personne ne nous regarde jouer ce rôle qu’on improvise chaque jour.

Les pensées sont manipulées, sous l’influence de nos désirs et la perception du monde extérieur. Elles créent des rôles pour répondre (ou non) à des contextes sociaux qui enferment, et pourtant, nous tentons inlassablement d’échapper à ces diktats et d’assumer l’entière ambivalence de nos identités.

Les assistantes du vide figurent les soliloques, cette parole intime qui nous accompagne jusqu’à la dernière. En proie à des projections mentales, les corps se soumettent à des réactions émotionnelles, les liens se tissent, se nouent, entre le corps et l’esprit.

Les assistantes du vide nous aident à trouver un équilibre sur la balance de nos existences. Elles ajustent de leurs mains frêles et crochues le curseur entre ces opposés qui ne cessent de s’attirer et se repousser comme des aimants : l’échec et la réussite, le mépris et la fierté, la confiance et le doute. Elles actionnent les fils qui nous maintiennent debout, qui nous font fléchir, qui nous font chuter. Elles mettent en scène notre fondamentale ambiguïté : nous existons, en essayant de devenir ce que nous ne serons jamais.

À Clémentine, Flora, Jules, Mathilde & Sophie.

Liza Maignan

(I’ve already surprised myself by using the mid-range brand bag that an Airbnb guest had the shamelessness of leaving behind, to carry my lunch. Just for a cooler look and to feign [but to whom?] that I was wealthier than I appeared by concealing my Tupperware of pasta in pesto sauce in that GANNI bag.)

That afternoon, with a delicate nostalgia, the old man turned the laminated pages of the large dusty ring binders that were filled with photographs of his store window creations as well as photographs of him flanked by important figures from fashion and show business. He was very proud to have had access to that life, thanks to his gift for composing window displays. Following those years of celebrities and socialites with Hermès, he became an artisan, or, to be precise, a wood turner. He produced in particular beautiful small-sized apple sculptures (there was one that had a place of honor on the black shelf of curios crafted by my mother’s artisan friends). I’ve forgotten the first name of that man, whom I never saw again, but I remember that it was he who taught me the word “soliloquize.” Soliloquize, intr. & tr. v. To utter a soliloquy; talk to oneself. Soliloquize, when it’s going right, it’s ok, but when it’s going all wrong, it morphs into pure rumination, influenced without reason by self-sabotage, belittling, inevitable fate, the impostor syndrome, doubts, guilt, endless comparing. In those moments of unmasked solitude, we forget what it means for things to be going well. And when it’s getting better the next day, we promise ourselves to remember, the next time things aren’t going well. To no avail, the soliloquy goes on.

(Today, in my soliloquy, I am wondering how I could have anticipated that the recollection of this afternoon, fifteen years later, would crystalize the considerations of Clémentine, Flora, Jules, Mathilde, and Sophie. From this I deduce that it is solely my rereading of these recollections, these stories from the life of this man, which enable me today to follow the sundry threads of a parallel reality. That of a random afternoon portending the scene of a future I have completely concocted in my mind.)

I am eight years old and I am wearing a black velvet leotard, like all the children around me. I am waiting there, prostrate, seated cross-legged, hunched over since I have never stood or sat up very straight. Soon it will be my turn. I have never been very comfortable with the performance of myself and competition. I have always been “average.” I dust my clammy hands with a little talcum powder. I hate that, it’s a sensation that irritates me, like still-hot glasses coming out of the dishwasher, or cotton that rustles when you grab it and your fingers are still wet. I execute a gymnastics move between two uneven bars. My body is balanced, straddling the upper bar, I place my feet on the lower bar, I let go of the upper bar and, in a controlled fall, catch the lower bar, positioning my hands between my legs. My hands are dry thanks to the talcum powder and allow me to rotate my entire body, I turn once, twice, and leap. I fall back onto the mat, feet together, back straight, I lean forward, my arms spread, doing their part of the athlete’s concluding bow, so that a few bored parents applaud. It’s over. That day I decided to stop doing gymnastics. I hadn’t realized that one day I would miss the feeling of that move inside my body. Between those two bars the fall. That dizzy sensation is like what we feel during a phase of drowsiness when our bodies fall off a bench. That feeling of helplessly falling is purely mental but its energy shoots through us, gets our hearts racing, knots our stomachs, and wakes us up with a start. The Tibetan Book of the Dead contains a description of bardo, an intermediary state of consciousness between life and death, akin to a liminal passage towards the hereafter, guiding the dead towards reincarnation. I realize that it is surely that dizzying feeling of letting go that some people seek in drug-induced mental states or extreme physical situations. Risking death at close quarters to better experience the weighing of hearts.

In any case, it is a loser’s game.

During this same period, I would look at myself in the mirror in the bathroom and ask myself, Is that really you? The bodily and mental experience was such that for an instant I had the feeling that my mind was leaving my body, to analyze whether that body was indeed the one of my being or the other way round. Now I avoid the experience when I catch my own eye in the mirror. On the other hand, with my friend Lou, our eyes help us communicate. We have created a silent language between the whirls of smoke from the coffin nails clouding our faces and the crowd blocking up our ears. She looks at me, I smile, she smiles. Words are no longer needed, we know our beings and thoughts are connected. I regularly try to create this kind of connection with the eyes of the people I run into for a fraction of a second in the street, to perceive their moods, as if our existences were bound together for an instant. I create images of their lives, I hear the fictions of their private thoughts when they are walking quickly and frowning and laugh into their wireless earbuds glancing up at the sky, or when their eyes seem to say nothing more. I always wonder if these people are afraid of death, black holes, losing their sight, falling seriously ill, or if these thoughts don’t cross all minds universally. I feel, for example, violent empathy when I catch the eye of people eating alone in restaurants, because I am convinced that people who eat alone are sad and that that is a universal fact. Yet friends have explained to me several times that they appreciate that nourishing solitude. There is nothing that terrorizes me more than eating alone in a restaurant. The last time I tried, I cried in front of my appetizer-main-dessert, wondering, Do I inspire pity, eating alone in this bistro? Go ahead, lie to me, assert that that never happens to you. You shall be the poor puppet of your ego.

If real feelings aren’t seen on faces, how then do we know who is lying?

Adjusting the rate of a smile for fakery, avoiding eye-contact in order to better observe things over someone’s shoulder, censoring words that we keep in our mouths, listening only to what we really want to hear. We model realities that suit us. Behind our masks, our braincases are polling booths in which the truth of our soul is hidden, huddling in the darkness of our contradictions. Why do we call the space inside our skull a case? It is indeed one of the few parts of the body that is akin to an everyday object, like a briefcase, a showcase, a watchcase, a bookcase. Annotated on scraps of crumpled paper, each pen stroke contains our stigmata, which we burn and which becomes ashes that float off so that we no long have to suffer. But the weight of the ash presses down on the zygomatici majores, the cheek muscles, which droop to the point of taking on the opposite of the smile. With a wan look in the eyes, the muscles tense up between the quotation marks of sentences that never come to an end, we curl up to protect ourselves from them. Teeth are clenched, upper jaw firmly against the lower, while our finger bones stiffen, forming fists at the end of our arms. It’s that tension of the body to keep its balance between two bars, that cracks open the dizzying feeling of temptation to be another, helped by the ghosts of old versions of ourselves, which haunt and sustain our identities of tomorrow with their vague recreated memories, through the prism of a truth that we strive to prove each morning when we rouse ourselves from sleep. A yawn announces the end of the anguish, the hoot of the owl the beginning of the night reborn. The body becomes flexible once again, we find the courage and deep conviction that we are going to manage to sublimate our existence even if we still have butterflies in the breadbasket when it comes to our own lives. Let’s not forget that in the room, the velvet-covered armchairs are empty; nobody is watching us play the role we improvise daily.

Thoughts are manipulated under the influence of our desires and perception of the outside world. They create roles in order to respond (or not) to confining social contexts, and yet unflaggingly we try to escape these dictates and assume the utter ambivalence of our identities. Les assistantes du vide presents soliloquies, that intimate speech that keeps us company right up to our last breath. Prey to mental projections, bodies are subject to emotional reactions; between the body and the mind connections form and grow stronger.

Les assistantes du vide help us achieve a balance in the scales of our lives. With their frail gnarled hands, the assistants adjust the cursor between those opposites that are endlessly attracting and repelling each other like magnets, failure and success, contempt and pride, trust and doubt. They work the strings that keep us upright, make us bend, topple us over. They plot out our fundamental ambiguity, i.e., that we exist by trying to become what we shall never be.

To Clémentine, Flora, Jules, Mathilde & Sophie.

Liza Maignan

Liste des œuvres :

List of works :

Brown Boxes (Stall), 2021

Carton, peinture acrylique satinée et vernis

161 x 74,5 x 64 cm

Jules Lagrange

Anubis, le bonhomme coeur et la mort, 2021

Trois sculptures en bois, tissus, fils de coton

Dimensions variables

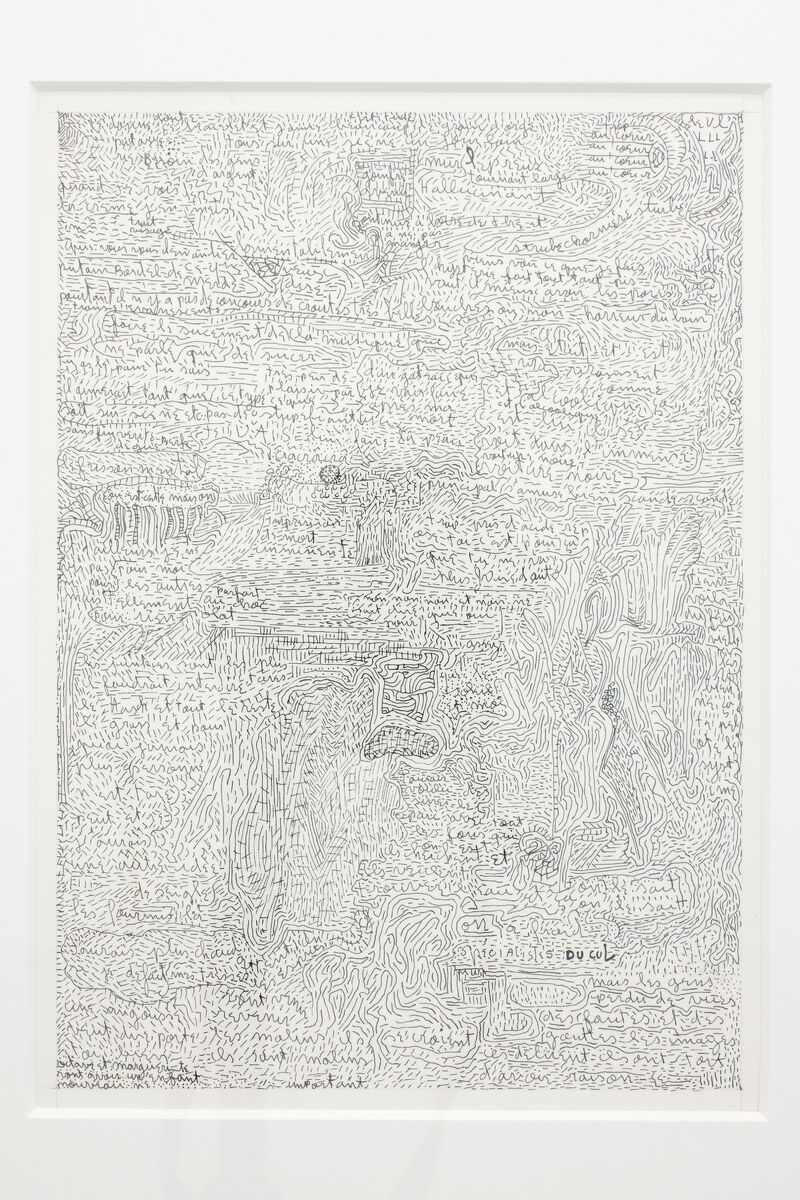

Sophie Podolski

Du cul, sans date

Encre sur papier, 27.5 x 20 cm

Collection du Musée d’art contemporain de la Haute Vienne - Château de Rochechouart.

© Catherine Podolski

Clémentine Adou

Paquet neutre (Fumer augmente le risque de devenir aveugle), 2018-2020

Paquet de cigarette, acrylique, 9 x 3 cm

Mathilde Rossello-Rochet

Take a break, 2022

Clous, enduit, peinture acrylique, résine, feutre et papier

collé sur bois, 110 x 160 cm

Brown Boxes (Stall), 2021

Carton, peinture acrylique satinée et vernis

161 x 74,5 x 64 cm

Jules Lagrange

Anubis, le bonhomme coeur et la mort, 2021

Trois sculptures en bois, tissus, fils de coton

Dimensions variables

Sophie Podolski

Du cul, sans date

Encre sur papier, 27.5 x 20 cm

Collection du Musée d’art contemporain de la Haute Vienne - Château de Rochechouart.

© Catherine Podolski

Clémentine Adou

Paquet neutre (Fumer augmente le risque de devenir aveugle), 2018-2020

Paquet de cigarette, acrylique, 9 x 3 cm

Mathilde Rossello-Rochet

Take a break, 2022

Clous, enduit, peinture acrylique, résine, feutre et papier

collé sur bois, 110 x 160 cm

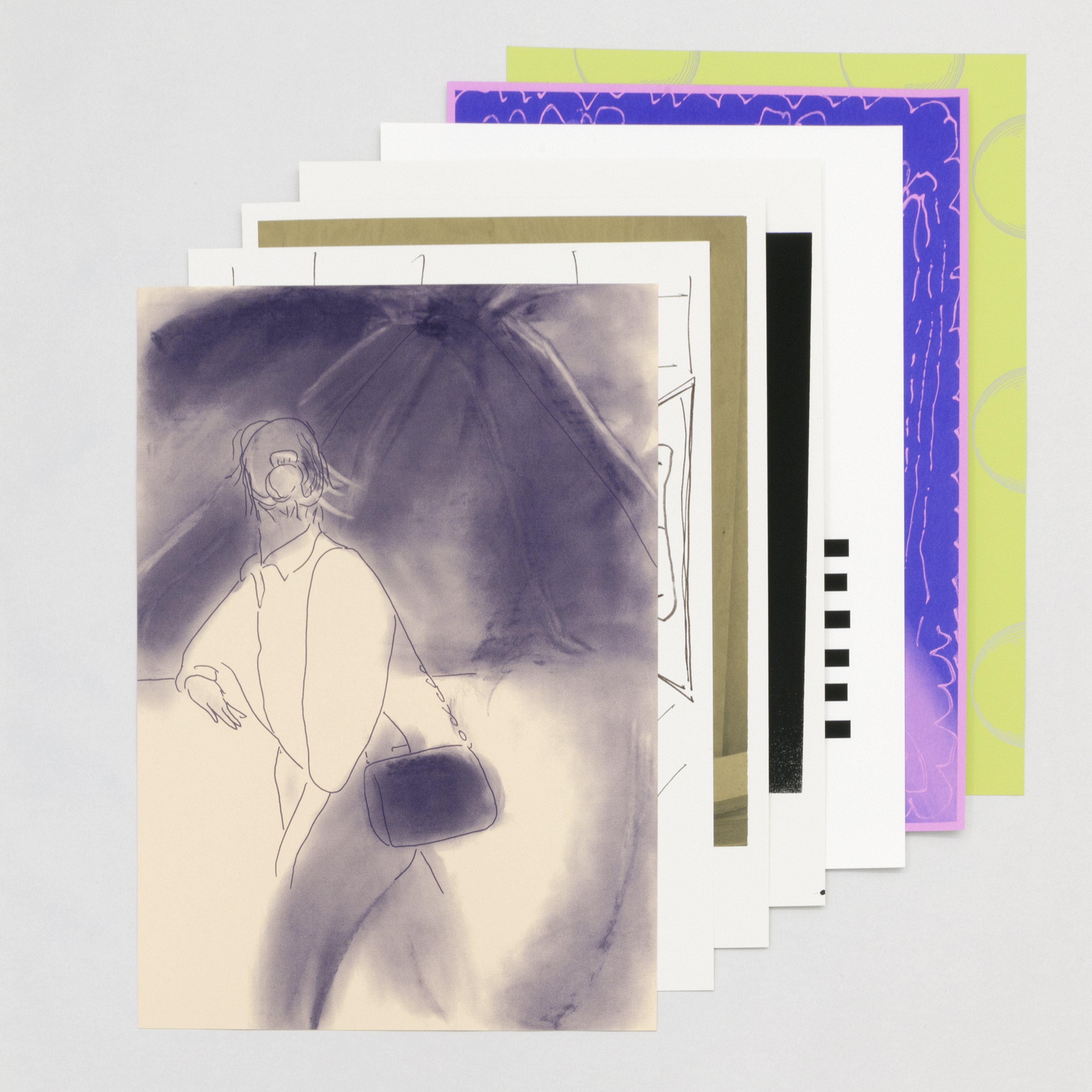

Une proposition de Liza Maignan, avec Clémentine Adou, Flora Bouteille, Jules Lagrange, Sophie Podolski, Mathilde Rossello-Rochet.

Liza Maignan (1990, Toulouse), vit et travaille à Paris, elle est diplômée d’un DNSEP de l’institut supérieur des arts de Toulouse et d’un master 2 professionnel « L’art contemporain et son exposition » de Sorbonne Université. Elle est commissaire d’exposition, autrice indépendante et directrice de la galerie Florence Loewy. Elle mène diverses activités dans le champ de l’art contemporain, tel que le commissariat d’exposition : Sleep No More, cur. avec Fiona Vilmer, Placement Produit (Aubervilliers, 2021), L’Almanach des Aléas, à la Fondation d’entreprise Ricard, Paris (2019), la rédaction de textes pour des expositions ou des catalogues, d’articles ou de textes libres pour diverses publications (La Belle Revue, Revue Post-it, C’est les vacances (éditions Burn-Août & Eugénie Zély), Revue Dragonnes, Catalogue du 67ème Salon de Montrouge. En 2023 elle est lauréate de la bourse d’écriture TextWork de la Fondation d’entreprise Pernod Ricard. Elle est actuellement co-présidente de l’association In Extenso à Clermont-Ferrand.

A proposition of Liza Maignan with Clémentine Adou, Flora Bouteille, Jules Lagrange, Sophie Podolski, Mathilde Rossello-Rochet.

Liza Maignan (1990, Toulouse), who lives and works in Paris, holds a DNSEP from the Institut Supérieur des Arts de Toulouse and a professional Master 2 in "L'Art Contemporain et son Exposition" from Sorbonne University. She is a curator, freelance writer and director of the Florence Loewy gallery. She has a wide range of activities in the field of contemporary art, including curating Sleep No More, cur. with Fiona Vilmer, Placement Produit (Aubervilliers, 2021), L'Almanach des Aléas, at the Fondation d'entreprise Ricard, Paris (2019), writing texts for exhibitions or catalogs, articles or free texts for various publications (La Belle Revue, Revue Post-it, C'est les vacances (éditions Burn-Août & Eugénie Zély), Revue Dragonnes, Catalogue du 67ème Salon de Montrouge. In 2023, she won the TextWork writing grant from the Pernod Ricard Corporate Foundation. She is currently co-president of the In Extenso association in Clermont-Ferrand.

de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et de la Ville de Lyon.