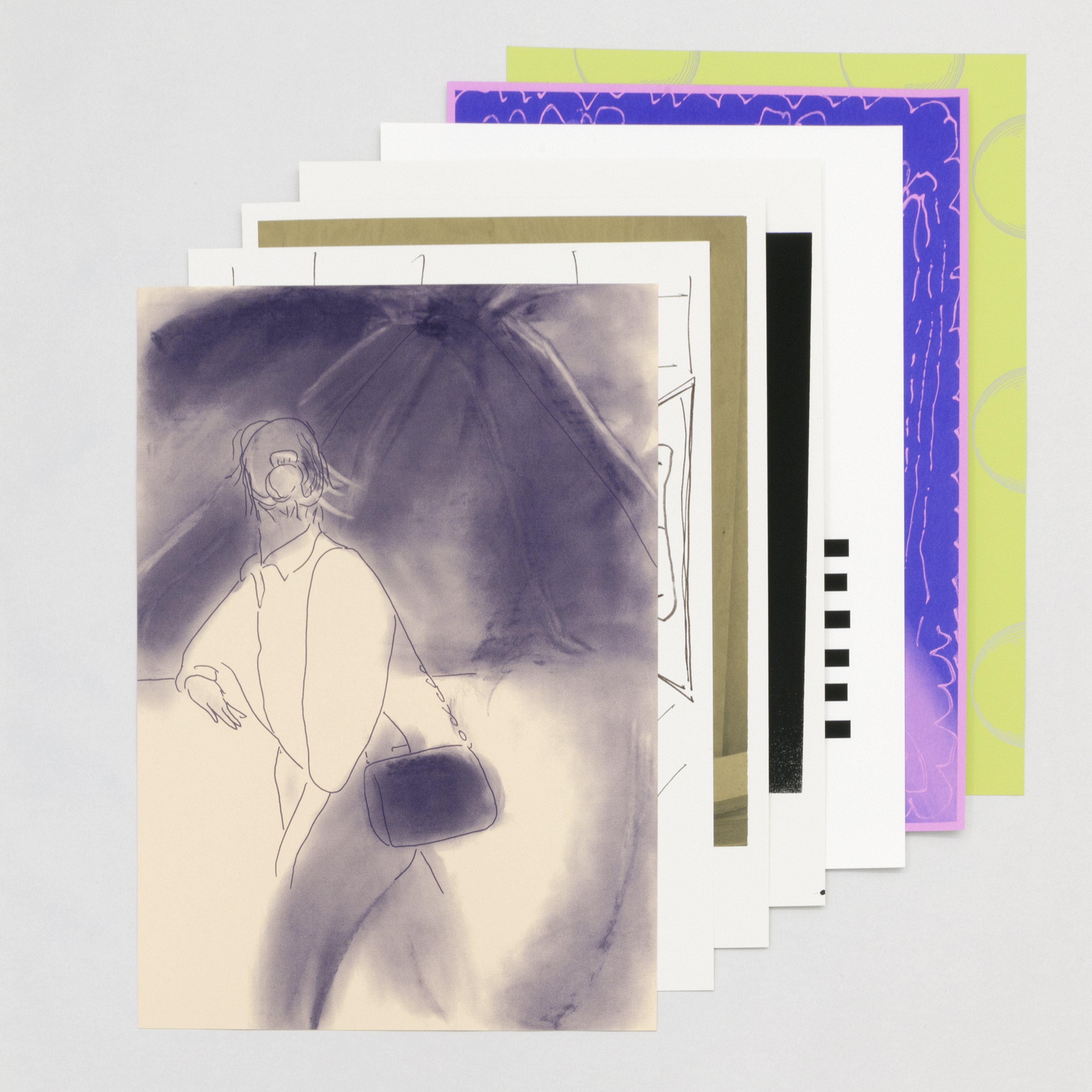

Photos : © La Salle de bains

Photos : © La Salle de bains

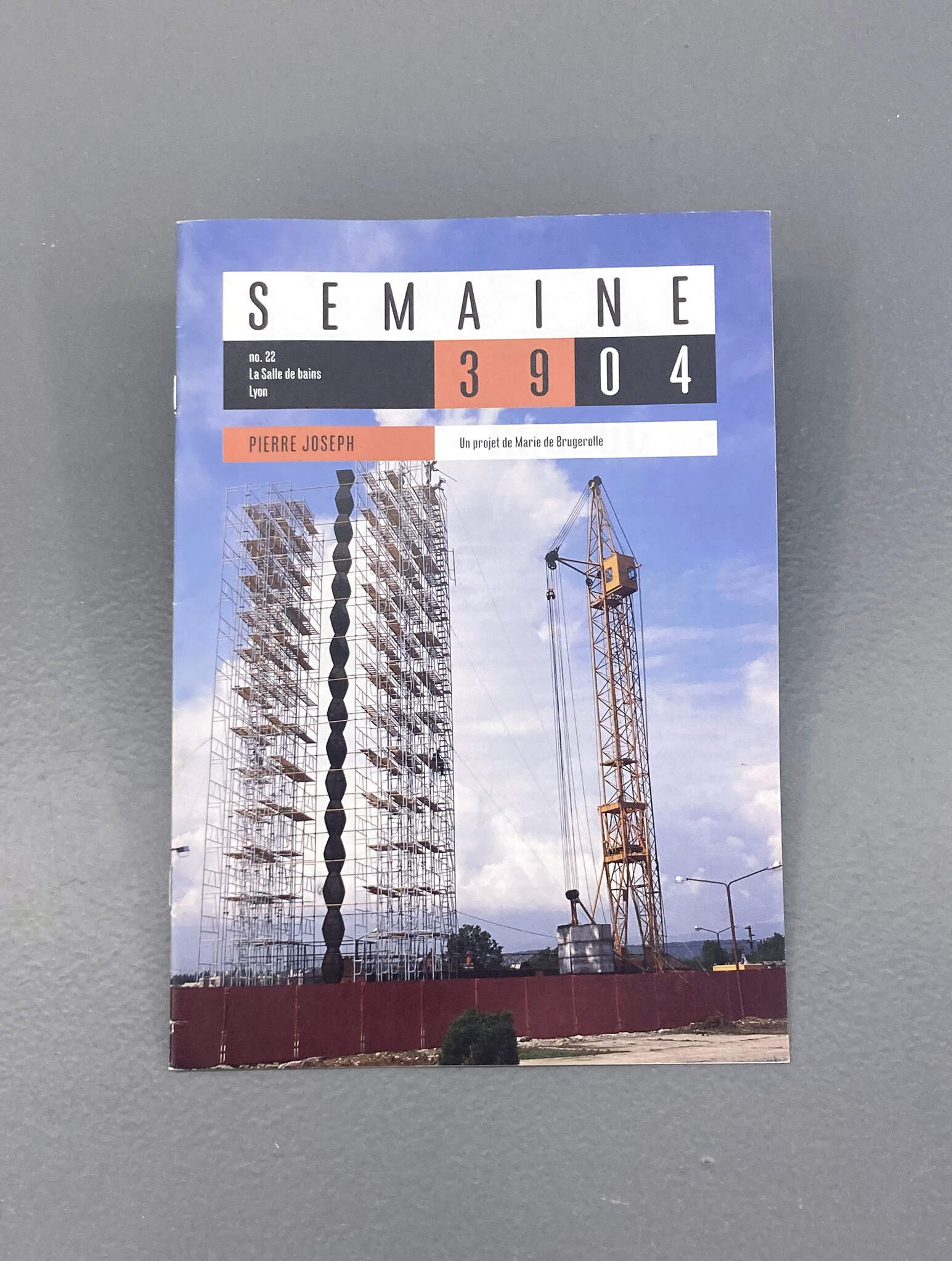

Delphine Reist

Du 24 mars au 20 mai 2007From 24 March to 20 May 2007

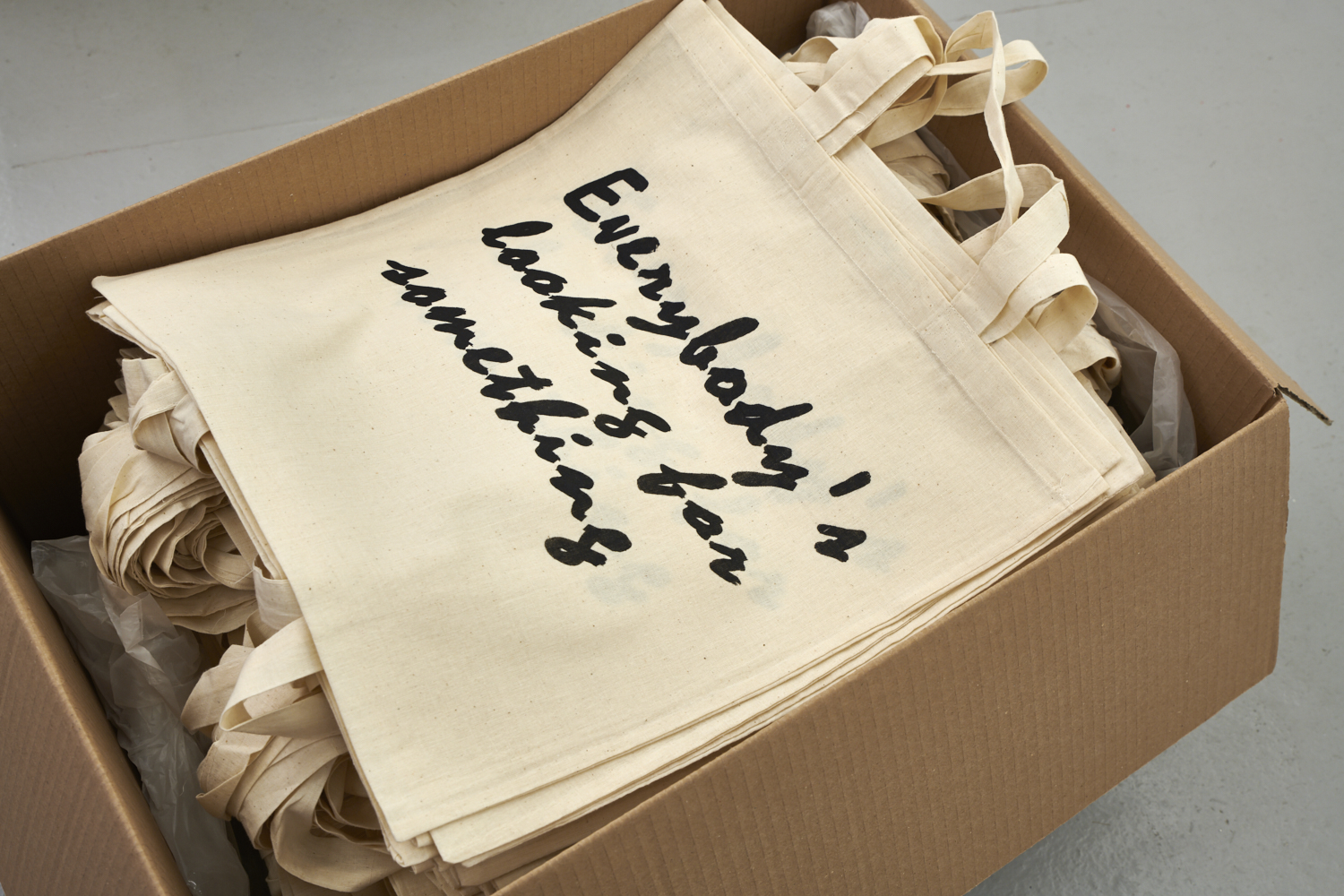

Exposés sur leurs étagères, les outils deviennent des objets d’art – des objets censément "autonomes". La vitre en plexiglas sert ici à sécuriser l’installation. La vitrine protège autant les regardeurs des objets que l’inverse. Les plaques de plexiglas modifient la nature de l’étagère qui, de meuble de rangement, devient une vitrine de présentation, faisant passer au premier plan la valeur d’exposition, et reléguant au second leur valeur d’usage.

Les outils exposés se mettent en route tout seuls, par intermittence. Ils semblent donc avoir conquis leur autonomie en un deuxième sens. Comme si l’autonomie de l’art s’appliquait soudainement à une autre classe d’objets, à l’environnement technique quotidien.

Après tout, les outils ont-ils besoin de nous, à part pour se reproduire ? On pourrait sans trop de risque conjecturer qu’ils se passent très bien de nous — bien plus que nous pouvons nous passer d’eux, en tous cas. McLuhan suggérait que nous en serions les organes reproducteurs externalisés. « L’homme devient (…) l’organe sexuel de la machine, comme l’abeille du monde végétal, lui permettant de se féconder et de prendre sans cesse de nouvelles formes. La machine rend à l’homme son amour en réalisant ses souhaits et ses désirs, en particulier en lui fournissant la richesse. » Si les machines-outils sont des prothèses, des prolongements du corps, l’exposition de la Salle de Bains formule implicitement l’hypothèse que ces prothèses pourraient très bien fonctionner de manière autogérée — l’hypothèse, autrement dit, d’une révolution (et non d’une révolte) des machines. Est-ce une idée si incongrue ? Les chaînes de production automatisées travaillent pour nous sans interruption, pendant notre sommeil, comme un inconscient du corps social. Si cette fiction d’une autogestion demeure inquiétante, c’est parce que nous restons persuadés que nous contrôlons les machines, que nous en sommes la conscience. Ici, comme dans d’autres travaux antérieurs de Delphine Reist, les machines s’animent toutes seules, comme des corps en dehors du contrôle de la raison pendant le sommeil ou une crise d’épilepsie. L’automatisme psychique rejoint l’automation dans l’image d’un inconscient machinique, et nous renvoie à notre propre limitation à être libres, à agir consciemment et volontairement. Sommes-nous si sûrs de contrôler nos prothèses, et non d’être contrôlés par elles ? Le moteur des outils disposés sur les plateaux s’emballe par intermittence, automatiquement, l’espace d’un instant, provoquant un petit mouvement comme un sursaut ou un spasme, du même type que celui qui anime les poissons tout juste péchés, arrachés de leur élément naturel.

« Nous ne savons pas qui a inventé l’eau, mais nous sommes à peu près sûrs que ce ne sont pas les poissons. » Un environnement sensoriel ne devient véritablement visible qu’au moment seulement où l’on peut s’en extirper, où l’on devient extérieur à celui-ci. C’est ce qui nous arrive aujourd’hui, dans nos sociétés, où le monde de la production technique s’est progressivement éloigné des lieux de vie ; il a disparu peu à peu de notre environnement sensoriel immédiat. Les fabriques et les usines ont quitté les centres urbains pour les banlieues, et quittent maintenant progressivement les banlieues pour des destinations beaucoup plus lointaines. Les objets animés de D. Reist sont dans cette perspective des outils fantômes — les fantômes de la production délocalisée, revenant hanter le lieu d’exposition, avec son bruit et ses odeurs. Le lubrifiant, dont l’odeur prégnante émane des bidons, revient souiller le voile blanc issu de l’univers des bureaux, un univers aseptisé où la production, souvent reléguée dans les pays du tiers-monde, est devenue une abstraction. L’huile est le matériau qui permet aux machines de fonctionner. En adéquation avec sa fonction habituelle, l’huile est utilisée ici aussi dans un circuit, mais à contre-emploi — altérant un dispositif, tandis qu’elle est destinée normalement à assurer son bon fonctionnement.

L’installation peut être perçue, à un niveau second, comme une matérialisation du circuit du recyclage. Un observateur distrait pourrait avoir le sentiment que l’exposition reprend le principe d’appropriation qui était celui du Nouveau Réalisme, notamment : l’appropriation brute de fragments du réel. Mais le choix des fragments appropriés n’est pas anodin ; il est le résultat d’un tri sélectif, le résultat d’une attention se focalisant sur un changement intervenu dans la nature de cette réalité. La réalité brute dont se saisit ici l’artiste pour la « remonter » à sa manière n’est plus celle, délaissée, en bout de course, de la ferraille, du détritus, du déchet. Si, superficiellement, le matériau paraît être identique, son statut de déchet n’est jamais que temporaire, désormais : il est en fait pris dans un processus de recyclage permanent. Il ne s’agit donc pas d’un maniérisme, mais d’un déplacement très profond de cette logique de l’appropriation, qui en fait un signe des temps — des temps présents, où l’existence d’un réel « brut » est devenue incertaine, engagé comme il l’est dans un système où les matériaux et les objets sont pris dans une boucle incessante de recyclage et de réemploi.

Les outils exposés se mettent en route tout seuls, par intermittence. Ils semblent donc avoir conquis leur autonomie en un deuxième sens. Comme si l’autonomie de l’art s’appliquait soudainement à une autre classe d’objets, à l’environnement technique quotidien.

Après tout, les outils ont-ils besoin de nous, à part pour se reproduire ? On pourrait sans trop de risque conjecturer qu’ils se passent très bien de nous — bien plus que nous pouvons nous passer d’eux, en tous cas. McLuhan suggérait que nous en serions les organes reproducteurs externalisés. « L’homme devient (…) l’organe sexuel de la machine, comme l’abeille du monde végétal, lui permettant de se féconder et de prendre sans cesse de nouvelles formes. La machine rend à l’homme son amour en réalisant ses souhaits et ses désirs, en particulier en lui fournissant la richesse. » Si les machines-outils sont des prothèses, des prolongements du corps, l’exposition de la Salle de Bains formule implicitement l’hypothèse que ces prothèses pourraient très bien fonctionner de manière autogérée — l’hypothèse, autrement dit, d’une révolution (et non d’une révolte) des machines. Est-ce une idée si incongrue ? Les chaînes de production automatisées travaillent pour nous sans interruption, pendant notre sommeil, comme un inconscient du corps social. Si cette fiction d’une autogestion demeure inquiétante, c’est parce que nous restons persuadés que nous contrôlons les machines, que nous en sommes la conscience. Ici, comme dans d’autres travaux antérieurs de Delphine Reist, les machines s’animent toutes seules, comme des corps en dehors du contrôle de la raison pendant le sommeil ou une crise d’épilepsie. L’automatisme psychique rejoint l’automation dans l’image d’un inconscient machinique, et nous renvoie à notre propre limitation à être libres, à agir consciemment et volontairement. Sommes-nous si sûrs de contrôler nos prothèses, et non d’être contrôlés par elles ? Le moteur des outils disposés sur les plateaux s’emballe par intermittence, automatiquement, l’espace d’un instant, provoquant un petit mouvement comme un sursaut ou un spasme, du même type que celui qui anime les poissons tout juste péchés, arrachés de leur élément naturel.

« Nous ne savons pas qui a inventé l’eau, mais nous sommes à peu près sûrs que ce ne sont pas les poissons. » Un environnement sensoriel ne devient véritablement visible qu’au moment seulement où l’on peut s’en extirper, où l’on devient extérieur à celui-ci. C’est ce qui nous arrive aujourd’hui, dans nos sociétés, où le monde de la production technique s’est progressivement éloigné des lieux de vie ; il a disparu peu à peu de notre environnement sensoriel immédiat. Les fabriques et les usines ont quitté les centres urbains pour les banlieues, et quittent maintenant progressivement les banlieues pour des destinations beaucoup plus lointaines. Les objets animés de D. Reist sont dans cette perspective des outils fantômes — les fantômes de la production délocalisée, revenant hanter le lieu d’exposition, avec son bruit et ses odeurs. Le lubrifiant, dont l’odeur prégnante émane des bidons, revient souiller le voile blanc issu de l’univers des bureaux, un univers aseptisé où la production, souvent reléguée dans les pays du tiers-monde, est devenue une abstraction. L’huile est le matériau qui permet aux machines de fonctionner. En adéquation avec sa fonction habituelle, l’huile est utilisée ici aussi dans un circuit, mais à contre-emploi — altérant un dispositif, tandis qu’elle est destinée normalement à assurer son bon fonctionnement.

L’installation peut être perçue, à un niveau second, comme une matérialisation du circuit du recyclage. Un observateur distrait pourrait avoir le sentiment que l’exposition reprend le principe d’appropriation qui était celui du Nouveau Réalisme, notamment : l’appropriation brute de fragments du réel. Mais le choix des fragments appropriés n’est pas anodin ; il est le résultat d’un tri sélectif, le résultat d’une attention se focalisant sur un changement intervenu dans la nature de cette réalité. La réalité brute dont se saisit ici l’artiste pour la « remonter » à sa manière n’est plus celle, délaissée, en bout de course, de la ferraille, du détritus, du déchet. Si, superficiellement, le matériau paraît être identique, son statut de déchet n’est jamais que temporaire, désormais : il est en fait pris dans un processus de recyclage permanent. Il ne s’agit donc pas d’un maniérisme, mais d’un déplacement très profond de cette logique de l’appropriation, qui en fait un signe des temps — des temps présents, où l’existence d’un réel « brut » est devenue incertaine, engagé comme il l’est dans un système où les matériaux et les objets sont pris dans une boucle incessante de recyclage et de réemploi.

Exposés sur leurs étagères, les outils deviennent des objets d’art – des objets censément "autonomes". La vitre en plexiglas sert ici à sécuriser l’installation. La vitrine protège autant les regardeurs des objets que l’inverse. Les plaques de plexiglas modifient la nature de l’étagère qui, de meuble de rangement, devient une vitrine de présentation, faisant passer au premier plan la valeur d’exposition, et reléguant au second leur valeur d’usage.

Les outils exposés se mettent en route tout seuls, par intermittence. Ils semblent donc avoir conquis leur autonomie en un deuxième sens. Comme si l’autonomie de l’art s’appliquait soudainement à une autre classe d’objets, à l’environnement technique quotidien.

Après tout, les outils ont-ils besoin de nous, à part pour se reproduire ? On pourrait sans trop de risque conjecturer qu’ils se passent très bien de nous — bien plus que nous pouvons nous passer d’eux, en tous cas. McLuhan suggérait que nous en serions les organes reproducteurs externalisés. « L’homme devient (…) l’organe sexuel de la machine, comme l’abeille du monde végétal, lui permettant de se féconder et de prendre sans cesse de nouvelles formes. La machine rend à l’homme son amour en réalisant ses souhaits et ses désirs, en particulier en lui fournissant la richesse. » Si les machines-outils sont des prothèses, des prolongements du corps, l’exposition de la Salle de Bains formule implicitement l’hypothèse que ces prothèses pourraient très bien fonctionner de manière autogérée — l’hypothèse, autrement dit, d’une révolution (et non d’une révolte) des machines. Est-ce une idée si incongrue ? Les chaînes de production automatisées travaillent pour nous sans interruption, pendant notre sommeil, comme un inconscient du corps social. Si cette fiction d’une autogestion demeure inquiétante, c’est parce que nous restons persuadés que nous contrôlons les machines, que nous en sommes la conscience. Ici, comme dans d’autres travaux antérieurs de Delphine Reist, les machines s’animent toutes seules, comme des corps en dehors du contrôle de la raison pendant le sommeil ou une crise d’épilepsie. L’automatisme psychique rejoint l’automation dans l’image d’un inconscient machinique, et nous renvoie à notre propre limitation à être libres, à agir consciemment et volontairement. Sommes-nous si sûrs de contrôler nos prothèses, et non d’être contrôlés par elles ? Le moteur des outils disposés sur les plateaux s’emballe par intermittence, automatiquement, l’espace d’un instant, provoquant un petit mouvement comme un sursaut ou un spasme, du même type que celui qui anime les poissons tout juste péchés, arrachés de leur élément naturel.

« Nous ne savons pas qui a inventé l’eau, mais nous sommes à peu près sûrs que ce ne sont pas les poissons. » Un environnement sensoriel ne devient véritablement visible qu’au moment seulement où l’on peut s’en extirper, où l’on devient extérieur à celui-ci. C’est ce qui nous arrive aujourd’hui, dans nos sociétés, où le monde de la production technique s’est progressivement éloigné des lieux de vie ; il a disparu peu à peu de notre environnement sensoriel immédiat. Les fabriques et les usines ont quitté les centres urbains pour les banlieues, et quittent maintenant progressivement les banlieues pour des destinations beaucoup plus lointaines. Les objets animés de D. Reist sont dans cette perspective des outils fantômes — les fantômes de la production délocalisée, revenant hanter le lieu d’exposition, avec son bruit et ses odeurs. Le lubrifiant, dont l’odeur prégnante émane des bidons, revient souiller le voile blanc issu de l’univers des bureaux, un univers aseptisé où la production, souvent reléguée dans les pays du tiers-monde, est devenue une abstraction. L’huile est le matériau qui permet aux machines de fonctionner. En adéquation avec sa fonction habituelle, l’huile est utilisée ici aussi dans un circuit, mais à contre-emploi — altérant un dispositif, tandis qu’elle est destinée normalement à assurer son bon fonctionnement.

L’installation peut être perçue, à un niveau second, comme une matérialisation du circuit du recyclage. Un observateur distrait pourrait avoir le sentiment que l’exposition reprend le principe d’appropriation qui était celui du Nouveau Réalisme, notamment : l’appropriation brute de fragments du réel. Mais le choix des fragments appropriés n’est pas anodin ; il est le résultat d’un tri sélectif, le résultat d’une attention se focalisant sur un changement intervenu dans la nature de cette réalité. La réalité brute dont se saisit ici l’artiste pour la « remonter » à sa manière n’est plus celle, délaissée, en bout de course, de la ferraille, du détritus, du déchet. Si, superficiellement, le matériau paraît être identique, son statut de déchet n’est jamais que temporaire, désormais : il est en fait pris dans un processus de recyclage permanent. Il ne s’agit donc pas d’un maniérisme, mais d’un déplacement très profond de cette logique de l’appropriation, qui en fait un signe des temps — des temps présents, où l’existence d’un réel « brut » est devenue incertaine, engagé comme il l’est dans un système où les matériaux et les objets sont pris dans une boucle incessante de recyclage et de réemploi.

Les outils exposés se mettent en route tout seuls, par intermittence. Ils semblent donc avoir conquis leur autonomie en un deuxième sens. Comme si l’autonomie de l’art s’appliquait soudainement à une autre classe d’objets, à l’environnement technique quotidien.

Après tout, les outils ont-ils besoin de nous, à part pour se reproduire ? On pourrait sans trop de risque conjecturer qu’ils se passent très bien de nous — bien plus que nous pouvons nous passer d’eux, en tous cas. McLuhan suggérait que nous en serions les organes reproducteurs externalisés. « L’homme devient (…) l’organe sexuel de la machine, comme l’abeille du monde végétal, lui permettant de se féconder et de prendre sans cesse de nouvelles formes. La machine rend à l’homme son amour en réalisant ses souhaits et ses désirs, en particulier en lui fournissant la richesse. » Si les machines-outils sont des prothèses, des prolongements du corps, l’exposition de la Salle de Bains formule implicitement l’hypothèse que ces prothèses pourraient très bien fonctionner de manière autogérée — l’hypothèse, autrement dit, d’une révolution (et non d’une révolte) des machines. Est-ce une idée si incongrue ? Les chaînes de production automatisées travaillent pour nous sans interruption, pendant notre sommeil, comme un inconscient du corps social. Si cette fiction d’une autogestion demeure inquiétante, c’est parce que nous restons persuadés que nous contrôlons les machines, que nous en sommes la conscience. Ici, comme dans d’autres travaux antérieurs de Delphine Reist, les machines s’animent toutes seules, comme des corps en dehors du contrôle de la raison pendant le sommeil ou une crise d’épilepsie. L’automatisme psychique rejoint l’automation dans l’image d’un inconscient machinique, et nous renvoie à notre propre limitation à être libres, à agir consciemment et volontairement. Sommes-nous si sûrs de contrôler nos prothèses, et non d’être contrôlés par elles ? Le moteur des outils disposés sur les plateaux s’emballe par intermittence, automatiquement, l’espace d’un instant, provoquant un petit mouvement comme un sursaut ou un spasme, du même type que celui qui anime les poissons tout juste péchés, arrachés de leur élément naturel.

« Nous ne savons pas qui a inventé l’eau, mais nous sommes à peu près sûrs que ce ne sont pas les poissons. » Un environnement sensoriel ne devient véritablement visible qu’au moment seulement où l’on peut s’en extirper, où l’on devient extérieur à celui-ci. C’est ce qui nous arrive aujourd’hui, dans nos sociétés, où le monde de la production technique s’est progressivement éloigné des lieux de vie ; il a disparu peu à peu de notre environnement sensoriel immédiat. Les fabriques et les usines ont quitté les centres urbains pour les banlieues, et quittent maintenant progressivement les banlieues pour des destinations beaucoup plus lointaines. Les objets animés de D. Reist sont dans cette perspective des outils fantômes — les fantômes de la production délocalisée, revenant hanter le lieu d’exposition, avec son bruit et ses odeurs. Le lubrifiant, dont l’odeur prégnante émane des bidons, revient souiller le voile blanc issu de l’univers des bureaux, un univers aseptisé où la production, souvent reléguée dans les pays du tiers-monde, est devenue une abstraction. L’huile est le matériau qui permet aux machines de fonctionner. En adéquation avec sa fonction habituelle, l’huile est utilisée ici aussi dans un circuit, mais à contre-emploi — altérant un dispositif, tandis qu’elle est destinée normalement à assurer son bon fonctionnement.

L’installation peut être perçue, à un niveau second, comme une matérialisation du circuit du recyclage. Un observateur distrait pourrait avoir le sentiment que l’exposition reprend le principe d’appropriation qui était celui du Nouveau Réalisme, notamment : l’appropriation brute de fragments du réel. Mais le choix des fragments appropriés n’est pas anodin ; il est le résultat d’un tri sélectif, le résultat d’une attention se focalisant sur un changement intervenu dans la nature de cette réalité. La réalité brute dont se saisit ici l’artiste pour la « remonter » à sa manière n’est plus celle, délaissée, en bout de course, de la ferraille, du détritus, du déchet. Si, superficiellement, le matériau paraît être identique, son statut de déchet n’est jamais que temporaire, désormais : il est en fait pris dans un processus de recyclage permanent. Il ne s’agit donc pas d’un maniérisme, mais d’un déplacement très profond de cette logique de l’appropriation, qui en fait un signe des temps — des temps présents, où l’existence d’un réel « brut » est devenue incertaine, engagé comme il l’est dans un système où les matériaux et les objets sont pris dans une boucle incessante de recyclage et de réemploi.

Delphine Reist, 2007

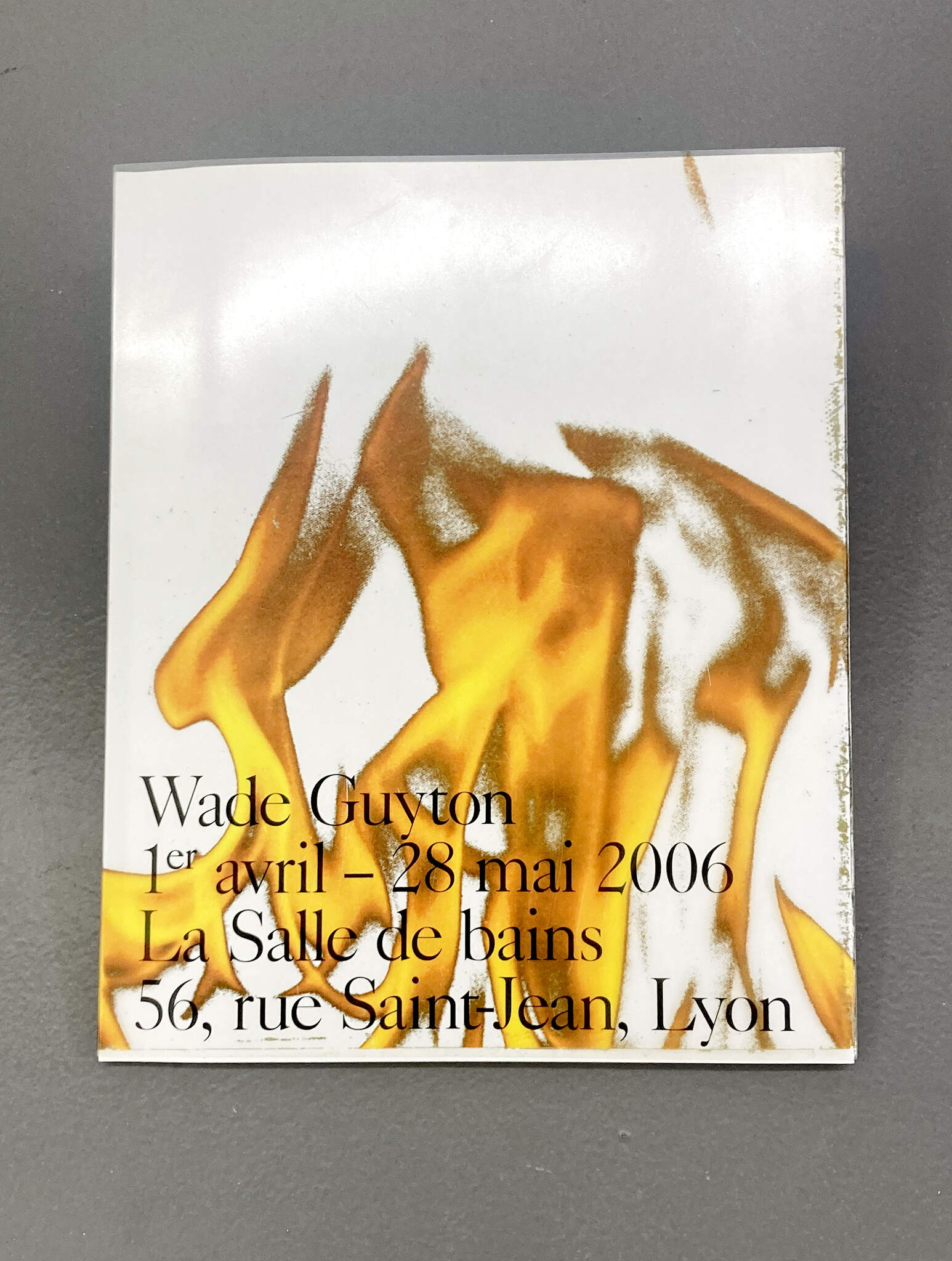

carton d'invitation

Delphine Reist, née en 1970 (Suisse).

Vit et travaille à Genève.

Représentée par Triple V.

Vit et travaille à Genève.

Représentée par Triple V.

Delphine Reist, née en 1970 (Suisse).

Vit et travaille à Genève.

Représentée par Triple V.

Vit et travaille à Genève.

Représentée par Triple V.

La Salle de bains reçoit le soutien du Ministère de la Culture DRAC Auvergne-Rhône-Alpes,

de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et de la Ville de Lyon.

de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et de la Ville de Lyon.